地球環境基金×スペースふう×明治大学プログラム評価研究所「ロジックモデルを活用したマネジメント支援」第1回ワークショップを開催

平成29年6月9日(金)富士川町民会館において、「ロジックモデルを活用したマネジメント支援」の第1回ワークショップを開催しました。

最初に、明治大学北大路氏からプログラム評価とロジックモデルについての講義を行い、その後、源氏のファシリテーションのもと、ロジックモデル作成のワークショップを行い、合計4時間、スペースふうのスタッフ全員参加で、議論しました。

プログラム評価はシェフが料理をつくる過程でする評価

1.北大路氏によるプログラム評価、ロジックモデルについての講義

(1)プログラム評価とは

評価には2種類あります。一つは総括的評価です。よく「レストランの料理に対して客が行う評価」に例えられます。結果や費用対効果の評価であり、事業仕分けや行政評価は全部、総括的評価となります。結果の評価なので、その仕事がよくなるわけではないというのが特徴です。

もう一つが形成的評価です。これは、「シェフが逸品料理を作る過程でする評価」に例えられます。組織マネージャーが行う日常的なPDCA評価、過程の評価になります。今回やろうとしている評価は、この形成的評価になります。

プログラム評価で特に重要なのがP(Plan)の評価です。Pが良くなければ良い結果がでるわけありません。なので、しっかりPを評価していくことが重要になります。

シェフがレシピ(Plan)を考え、実際食材を仕入れ(Do)にいったら、食材が入荷されていなかったといったことが考えられます。そうした場合、またレシピを練り直すことになります。やっていてうまくいかないことはよくあります。C(Check)まで待たずに成果をあげるためにどんどん作戦を改善していくことになります。

(2)ロジックモデルとは

P(Plan)の評価をするには、作戦書がないといけません。これをロジックモデルと言います。目指したい社会の状態を最終アウトカムと言います。

県が行う企業誘致作戦のロジックを見てみましょう。「雇用・生産・人口が増える」という最終アウトカムをめざして、「新規立地企業が増える」(中間アウトカム)といった作戦を立てています。「雇用・生産・人口が増える」ためには、工場誘致のほかにも色々な作戦は考えられるのですが、優先順位をつけて、今回はこれで行こうと絞り込んで決めています。この中間アウトカムを達成するための作戦として「①良質な工業用地が安定的に供給される」「②大都市圏企業に県内立地の魅力が伝わる」「③県内立地企業により地域環境が向上する」といった直接目的が書かれることになります。英語で言うとアウトプットです。

この中で、特に中間アウトカムが重要です。記述に問題があると、論理的な作戦構造ができません。アウトカムは具体的であること、望ましい状態、変化であること、短期的で測定可能な成果にこだわらないことがポイントとなります。

ロジックモデルを活用すると、成果志向の組織になる、作戦の質が向上する、持続的に改善改革が創出される。サービスの利用者と協働の作戦マネジメントができるようになる。そして何より楽しめるようになるといった効果があります。

ロジックモデルで作戦を考えよう!

2.源氏のロジックモデル作成ワークショップ

ワークショップのルールを確認します。議論する前に付箋に意見を書きます。1枚の付箋に一つの意見を書いてください。模造紙に張り出した付箋は「私たちの意見」として議論します。誰が書いたかは問いません。正しい答えはなく、議論をもとにみんなが納得できる答えを生み出すのがワークショップです。

(1)最終アウトカムの共有

スペースふうがめざす最終アウトカムと思うことを各自1~2個、緑色の付箋に書き出し、模造紙に張り出してもらいました。模造紙に張り出した緑色の付箋を一つ一つ確認した結果、大きく3つの種類に分類されました。

- ① 循環型社会、地球温暖化の防止、CO2 削減、きれいな環境を残していくなど

- ② リユース食器の普及、イベントで使い捨て食器がなくなる、使い捨て容器の削減など

- ③ 働きやすい職場、最低賃金、コンスタントに仕事が集まるようになるなど

さらに、参加者に問いかけながら、最終アウトカムと中間アウトカムに分類しました。

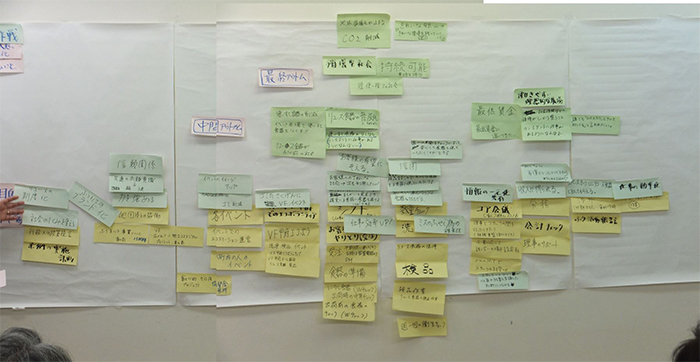

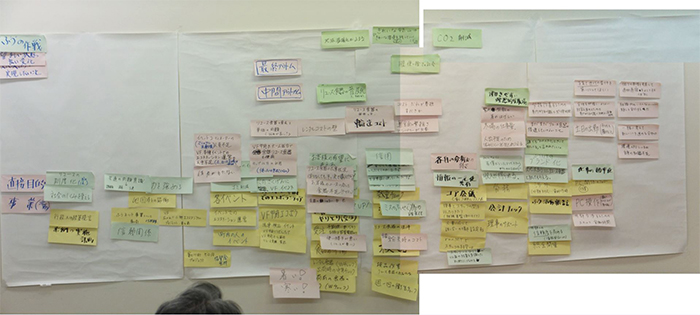

最上位に地球温暖化が止まる、CO2削減、きれいな環境を残していくこと、次の段に循環型社会、持続可能、責任を持つ、脱使い捨て社会、中間アウトカムとして、使い捨て容器の削減、イベント会場で使い捨てをなくす、リユース食器の普及化としました。また、こうした活動の両輪として、働きやすい職場、最低賃金、社会保険、コンスタントな仕事といったマネジメントの目標も並べることにしました。

こうしてリユース食器を普及することで、使い捨て期食器が削減され、脱使い捨て社会につながり、ひいては、循環型社会の形成、地球温暖化の防止につながるという流れの大まかなロジックができあがりました。

(3)現在やっている事業の業務棚卸

次に黄色の付箋で「自分のやっている仕事」を書き出し整理しました。整理の結果大きく4つの業務に整理しました。

- ① 政策提言、町の実施計画への反映

- ② 他団体との協働、ふーネット事務局、広がれエコスタジアムプロジェクト事務局

- ③ 各イベントでのエコステーションの運営、ヴァンフォーレ甲府でのエコボランティア、これらイベントでのリユース食器のシフト決め、受注、食器準備、出荷チェック、返品時の数量チェック、洗浄、検品

- ④ 労務、会計チェック、コア会議、理事とスタッフの調整、渉外、活動報告書作成、PC関係のフォロー

つづいて棚卸した業務がそれぞれ「自分のやっている仕事が何を直接的に目指しているのか」水色の付箋に書き出し、張り出しました。

- ① 政策提言等は、「リユースの制度化、社会の仕組みを変えること」を目指している。

- ② 他団体との協働等は、「信頼関係、共通の問題を解決し、団体の力を強めること」を目指している。

- ③ 各イベントでのエコステーションの運営等は、「イベントのイメージアップ、イベントでもごみの削減」を目指している。

リユース食器の受注から検品までの一連の作業は、「お客様の希望に沿う、仕事の効率アップ、ミスを防ぐ、清潔な食器に仕上げる、安心して食器を使っていただける信用」を目指している。 - ④ 労務、会計チェック等マネジメントは、「収入が得られる、スペースふうと言えば、リユース食器と知ってもらえる、情報の共有、仕事の効率化」などを目指している。

この辺からスタッフのみなさんが自分たちの仕事が体系的に整理され、何を目指しているのか、付箋に書き張り出すことで、スタッフが思いを語りだし、それまで役員の発言が多かったところもありましたが、スタッフが自分ゴトとして積極的に発言することが多くなってきました。

(5)事業を実施する上で感じている課題の共有

最後にピンクの付箋で「課題」を書き出し、議論。みんなこんな思いや課題を抱えて仕事をしているのだということが確認、共有しました。

- ③ 各イベントでのエコステーションの運営等は、マニュアルの未整備、使いたいと思っていない、リユース単価コストが課題として挙がり、リユース食器の受注から検品までの一連の作業では、リユース食器の在庫状況、不足への対応、使い勝手の悪さ、重さ、紛失コストの課題が挙がりました。

- ④ 労務、会計チェック等マネジメントの面では、各自の分析力の弱さ、繁忙期(夏)閑散期(冬)の差が激しい、人手不足で休みづらい、リユース食器が浸透していない、個々の事情を考慮した職場体制、一緒に考えて行動する力、環境NPOとしての知識不足といった課題が挙がりました。

課題がたくさんあるということは改善のチャンスがたくさんあるということ

3.まとめ

(1)片田氏によるコメント

私の携わったことのあるベンチャー企業のコンサルはNPOのコンサルと似ています。社会課題を解決したいというベンチャー企業は多く、社会課題を新しいニーズととらえています。大きな目標を掲げ、中間アウトカムに落とし、自分たちに何ができるのか考えたときに、壮大な目標だとギャップができているところが多くあります。

あれもこれもやりたくても、持っている経営資源ではできることが限られます。そのため、限られた経営資源で自分たちが最大限貢献できる優先順位を考えていくことになります。また、自分たちでやり切れない場合は、複数の事業体が連携して、人やビジネスチャンスを融通しあったりしています。

議論を聞いていて、課題を出すワークになってから、普段思っていることがたくさん出てきたと思います。理事やスタッフから同じ意見がでていることもあったので、いい機会だったのではないでしょうか。コストをどう下げるかは、普及期を設け集中してやり、その間にやっておかなければならないこと例えば、小さなイベントとかで利用者負担をしていくなど仕組んでいくということも考えられます。

(2)北大路氏コメント

たくさん課題がでてすごいと思いました。こんなに課題が出てくるということは、つまり問題を皆さんが知っているということです。また、逆に言うとこんなに改善するポイントがでてくることは、こんなにたくさんの改善のチャンスがあるということです。NPOは問題意識が強いみなさんです。絶対に改善の余地があります。

出てきた課題は、どこの中小の組織でも同じ問題が出てきます。資源が足りなくて、時間がなく、人材のレベルアップできない問題です。いろんな解決方法がこれまで提案されてきている課題なので考えていきましょう。

また、作戦図のツリー構造を俯瞰したときに、「脱使い捨て社会」という最終アウトカムは明快だと思いました。また、業績アップすることで、いい待遇で働いてもらう、賃金のアップなどが考えられます。

実際の中間アウトカムは3つのグループに分かれると思います。1つが「リユースサービス業界を大きくしていく」こと。マーケットを大きくしていくことで供給側が安くていいものが提供できると普及できることになります。

2つ目が「マーケットリーダーになる」こと。ブランドというよりは、スペースふうが知られている、質が高いサービスを提供することだと思います。

3つ目がそれを「サポートする仕組み、働きかけをしていく」こと。これらきれいな3本柱で作戦ができていると思いました。

水色の付箋で出してもらったアウトプットはレベルが違うものが混じっています。次回まで整理してこちらから提案をしようと思います。マップに示すことで、集中的に取り組むことがわかるようになります。

(3)スペースふうスタッフの感想

- はじめ訳が分からず出ていたが、みんなの気持ちや考えていることが共有できたと感じました。

- これだけみんなが問題意識を持っていたのか、すごいなと感心しました。

- みんなの意見が聞けたのが大きい。いろいろ課題があることが分かりました。

- 課題がすごくたくさんあり、先生が絶対改善点があるという言葉に勇気づけられ、本当かなと思いました。これだけ課題を続けながら、解決できなくて悩んでいて、希望が見えてきました。

- もしかしたら解決できる道筋、光が見えてきました。いつも同じところでぶつかっていたのが、これを進めることで改善ができるという希望が見えてきました。

- 課題がたくさんでてきて「いいところがないよな」と思いましたが、先生方のコメントで、こんないろんな問題あること自体がプラスに考えられる発想の転換だと思いました。

- ふうネットでも業界みんなが同じ悩みを持っています。議論しても解決の道がないと感じていました。自分たちの一歩が始めると日本全体の一歩に進むのかなと思いました。

- 全員が同じ時間を同じ内容で共有することが意外とありそうでなかったことです。一つのことをみんなでやっているのだという一体感がこれから解決に向け大切だと思いました。

adobe readerダウンロード

adobe readerダウンロードPDF形式のファイルはadobe readerが必要です。