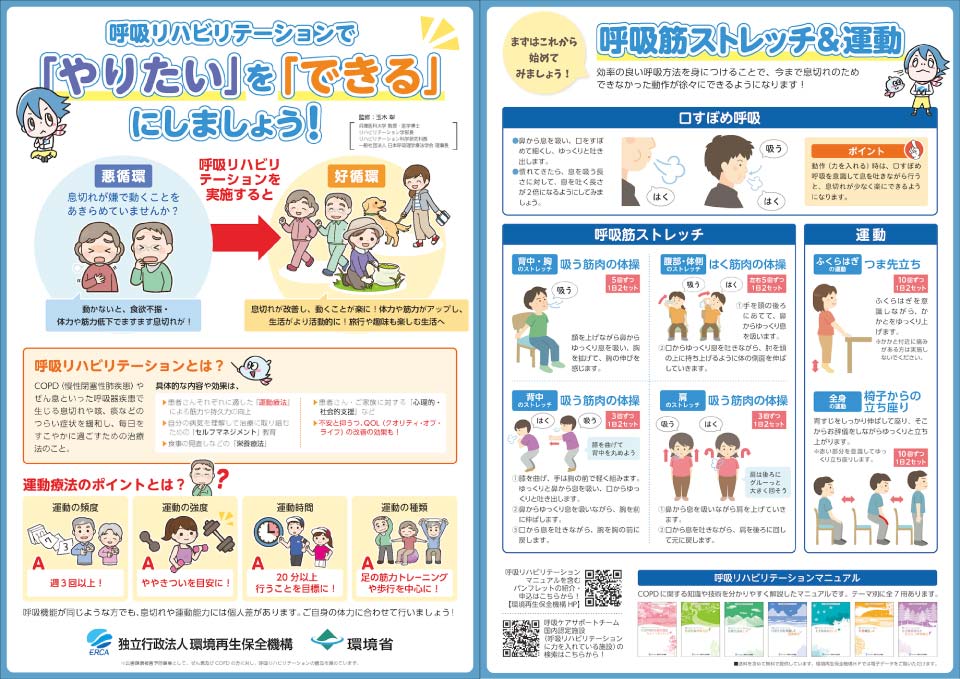

呼吸器疾患で生じる息切れや咳、たんなどのつらい症状を緩和し、毎日をすこやかに過ごすための治療法「呼吸リハビリテーション」を多くの方に知ってもらうために、環境再生保全機構(

呼吸リハビリテーションを推奨する理由などについて、監修者で日本呼吸理学療法学会理事長を務める、兵庫医科大学教授で同リハビリテーション学部長の玉木彰先生にお話をうかがいました。

COPDなど呼吸器疾患の患者さんは「○○すると息苦しい」と言われる方が多いです。本当はやりたいことがあっても、諦めてしまっている患者さんがいるのです。ある患者さんは「以前はボウリングが好きだったけれど、今は息苦しくてできない」、また別の患者さんは、「ゴルフでボールを打つ時に息を止めるのが苦しい」と悩んでいました。

そんな患者さんたちが、今以上に呼吸器の状態が悪くならないように進行を予防しながら、健康状態を回復して、できなかったことをできるようにしていく。その手助けを、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、薬剤師などの医療従事者がチームで連携して行うのです。それが、「呼吸リハビリテーション」です。

呼吸リハビリテーションの要素で一番大事なことは、運動療法すなわち「身体を動かすこと」です。呼吸器疾患の患者さんの息苦しさの原因はもちろん呼吸機能の低下にもありますが、筋力低下もその要因のひとつです。息苦しいからといって動かなくなると、体の機能が落ちてますます症状が悪化します。

そのため、効率の良い呼吸法や、四肢、特に下肢の筋力アップといったことなどに取り組みます。この時、患者さんが継続して運動療法を実施できるよう、患者さんの「やりたい」に沿った目標を患者さんと医療従事者で設定するのです。

先ほどのボウリングができなくなった患者さんは、通常の治療に加え、ボウリングの球を投げる動作を意識しながら、どの筋肉を鍛えるかを考えた個別的な筋肉トレーニングをした結果、再びボウリングを楽しめるようになりました。呼吸リハビリテーションによって自分のやりたかったことが少しずつでもできるようになり、その成功体験と喜びが頑張って続けようという力になるのです。

運動療法をより効果的なものにするために、栄養療法として、どんな食事で必要な栄養を摂ればよいかなどを、理学療法士や管理栄養士が入って指導することもあります。

呼吸リハビリテーションを受けるにはどうしたらよいのか気になる方もいらっしゃると思います。残念ながら、退院後に外来で呼吸リハビリテーションを受けられる医療機関は多くありません。実際、私が外来で対応している京都のやすだ医院さん(京都市南区久世中久世町)には、近隣に呼吸リハビリテーションができる施設がないからと、患者さん自身が必死にインターネットなどで調べて大阪や滋賀などの遠方から来られるケースも多いです。やすだ医院さんは、日本で3番目にできた外来で呼吸リハビリテーションができるクリニックです。今後はやすだ医院さんのようなクリニックが増えることを期待しています。

呼吸リハビリテーションを実践してみたい方は、ご自分が通える範囲にないか、まずは主治医に相談してみてください。また、今回作成したチラシの裏面には、自宅でできるストレッチや運動を紹介しています。ぜひ実践してみてください。少しずつですが、変化がみられるかもしれません。ただし、ご自身の体調に合わせて行いましょう。

近くに施設がなかったり、さまざまな事情で定期的な通院が困難だったりする患者さんもいらっしゃるので、医療機関とオンラインでつないで指導する仕組みも、今後作っていきたいと考えています。私たち日本呼吸理学療法学会は「希望する方が誰でも呼吸リハビリテーションを受けられる社会」を目指し、今後も呼吸リハビリテーションの普及に力を入れていきます。

何のためにリハビリをするのか、目標を持って取り組むと継続しやすくなります。家族の支援、励ましも大切です。ペットと散歩したり孫と一緒に遊んだり、家族が活動的な家庭では患者さんの活動性も高いというデータがあります。何でも周りでやってしまうと、できることがなくなります。患者さんを励ましながら、できることは患者さん自身にやってもらうようにしてください。

1988年京都大学理学療法学科(現 京都大学医学部人間健康科学科)卒業。2005年兵庫医科大学 博士(医学)。星ヶ丘厚生年金病院、大阪府立大学(現 大阪公立大学)理学療法学科助手、京都大学医学部保健学科助教授、京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻准教授などを経て、現職。