たばこによる「肺の生活習慣病」とも呼ばれるCOPD。慢性閉塞性肺疾患を意味するChronic Obstructive Pulmonary Diseaseの略語です。たばこの煙などで気道や肺胞が傷付き、毎日のように咳やたんが出たり息切れを起こしたりします。心臓病や肺がんなどの併存疾患を伴うこともあり、国内では年間約1万6000人が亡くなっています。患者数は約530万人と推定されていますが、治療を受けている患者数は20万人前後に過ぎません。日本呼吸器学会は2023年5月、死亡率減少を目指したプロジェクト「木洩れ陽COMORE-By2032」(通称「木洩れ陽2032」)を始めました。一方、19年に承認された3剤配合吸入薬は、実際の治療でも高い効果をあげていることが24年の学会で報告されました。奈良県立医科大学呼吸器内科学講座教授の室繁郎先生と、亀田京橋クリニック副院長、亀田総合病院呼吸器内科顧問兼務の金子教宏先生にお話をうかがいました。

肺は空気中から酸素を体内に取り込み、体内で発生した二酸化炭素を空気中に放出する役割を担っています。肺の病気になると、このガス交換という生命の維持に不可欠な機能が円滑にできなくなります。COPDは喫煙や大気汚染により汚れた空気を長期間吸い続けることで、肺に障害が起こる病気です。近年は子どもの頃のぜん息がCOPDの発症に関係しているという報告も出てきました。ぜん息の急性

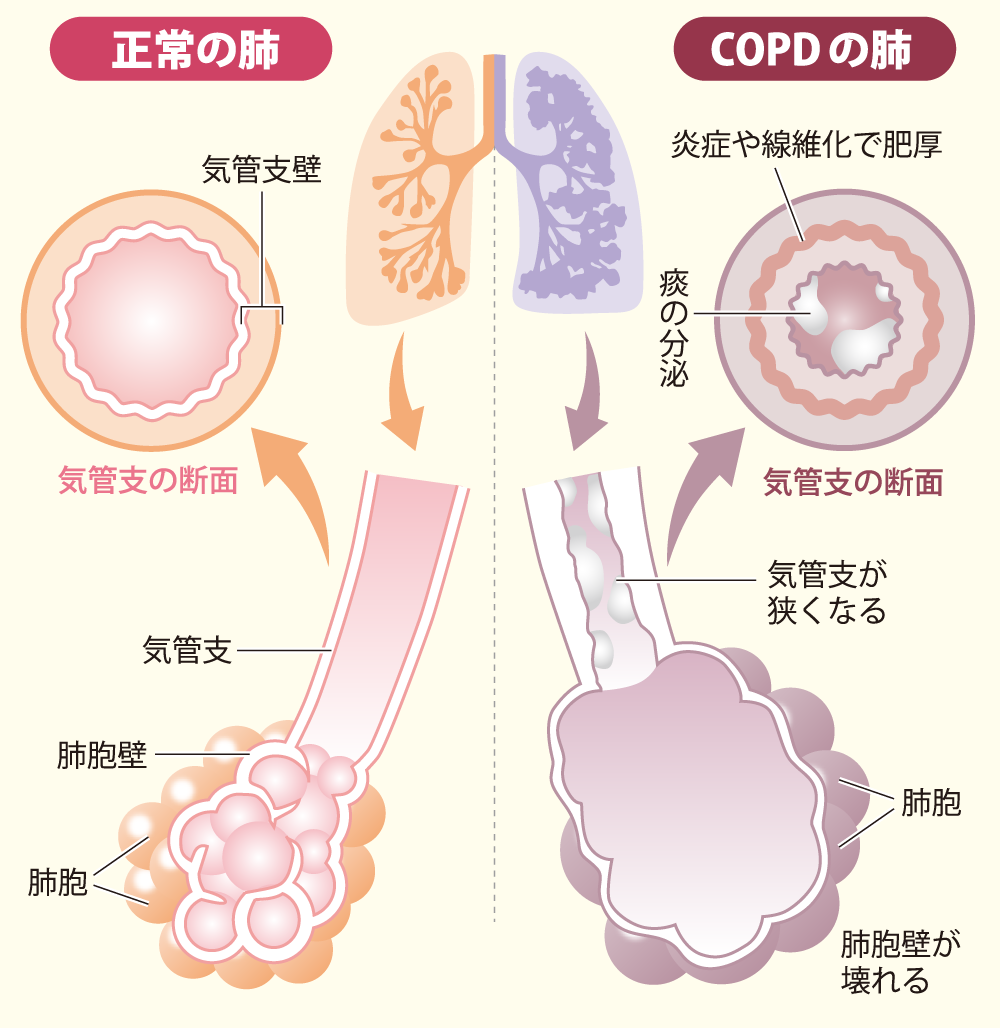

COPDの症状としては、有害物質により細い気管支に炎症(細気管支炎)が起き、咳やたんが出るようになります。その結果、気管支が狭くなり、空気の出入りに不利な状況が生じます。また、気管支が枝分かれした奥にあるぶどうの房のような肺胞にも炎症が起き、肺胞の壁を壊してしまいます(イラスト1)。一度こうなってしまった肺胞は治療しても元に戻ることはなく、弾力がなくなり(肺気腫)吸った息をはき出しにくくなります。以前は慢性気管支炎や肺気腫と呼ばれていましたが、世界的に使われているCOPDという呼び方に変更されました。

環境再生保全機構(ERCA)HPのイラストをもとに作成

2019年のWHO(世界保健機関)調査によると、COPDは世界の死因の第3位でした。しかし、日本ではCOPDという病名になじみが薄く、あまり知られていません。咳やたん、息切れなどの自覚症状も特殊なものではなく、「歳をとったせいだろう」「風邪を引いたからだ」などと思い込まれがちです。そのため、発見が遅れることもしばしばで、未治療の患者さんが多いのです。

患者さんに高齢者が多いため、いろいろな病気を抱えているケースが多いのも特徴です。併存疾患と呼ばれる心臓病、高血圧・不整脈、糖尿病、脳血管障害などを合併することも多く、併存疾患の悪化で亡くなることもあります。併存疾患の悪化でCOPDも悪くなる悪循環も起きます。

過去にたばこを吸っていて、咳、たん、息切れなどの症状があれば、COPDかもしれません。まず、COPDのセルフチェックをしてみましょう(表1)。COPDの恐れがあれば医療機関を受診してください。問診や診察、胸のレントゲン撮影のほか、診断に重要なスパイロメトリー検査という呼吸機能を測定する検査を行います。思い切り息を吸った後、一気にはき出す検査などでわかる1秒率が70%未満だとCOPDと診断される目安になります。

簡単な質問に答えて、COPDの可能性があるかどうかを調べられます。以下の各設問に対し、ご自身に最も当てはまる回答の点数を書き込んでください。合計が4点以上であれば、COPDの可能性があると考えられますので、早めに医療機関を受診しましょう。

| 1. 過去4週間に、どのくらい頻繁に息切れを感じましたか? | 点数 |

|

まったく感じなかった(0点) 数回感じた(0点) ときどき感じた(1点) ほとんどいつも感じた(2点) ずっと感じた(2点) |

|

| 2. 咳をしたとき、粘液やたんなどが出たことが、これまでにありますか? | |

|

一度もない(0点) たまに風邪や肺の感染症にかかったときだけ(0点) 1か月のうち数日(1点) 1週間のうち、ほとんど毎日(1点) 毎日(2点) |

|

| 3. 過去12か月のご自身に最もあてはまる回答を選んでください。呼吸に問題があるため、以前にくらべて活動しなくなった | |

|

まったくそう思わない(0点) そう思わない(0点) 何ともいえない(0点) そう思う(1点) とてもそう思う(2点) |

|

| 4. これまでの人生で、たばこを少なくとも100本は吸いましたか? | |

|

いいえ(0点) はい(2点) わからない(0点) |

|

| 5. 年齢はおいくつですか? | |

| 35–49歳(0点) 50–59歳(1点) 60–69歳(2点) 70歳以上(2点) |

|

| 合計 | 点 |

出典:ERCA HPの表をもとに作成

●WEBで簡単!COPD早期発見のためのセルフチェックはこちらから。(別ウインドウで開きます)

似た症状が起こる病気にぜん息があります。どちらも気管支に慢性的な炎症が起き呼吸機能が低下しますが、いくつかの違いがあります(表2)。最も大きな違いは肺胞が壊れているか、いないかです。COPDは体を動かしたときに息切れなどの症状が出やすいです。

| COPD | ぜん息 | |

|---|---|---|

| 発症年齢 | 中高年層 | 全年齢層 |

| 原因 |

|

|

| アレルギー歴 | なし | なしもしくはあり |

| 気道の炎症に関係する細胞 | 好中球※ほか | 好酸球※ほか |

| 症状 |

|

|

| 気道閉塞がもとに戻るか | 完全には戻らない | 多くの場合もとに戻る |

| 刺激に対する気道の過敏性 | 過敏性は少ない | 過敏性がある |

ERCAパンフレット「肺の生活習慣病~COPD~慢性閉塞性肺疾患」P4の表をもとに作成

※好中球と好酸球は、炎症を起こす白血球の種類です。たばこの煙、粉塵などの有害物質やアレルギー物質などが肺に侵入すると、これらの異物を排除しようとして炎症を起こします。

一方、ぜん息は気管支の炎症です。気道に過敏性があり、一時的に狭くなっても治療で元に戻ります。ぜん息は寝ているときにも症状が出ます。また、COPDとぜん息の両方の症状を併せ持つ患者さんもおり、

COPDの原因のほとんどは喫煙と言われており、通常は遺伝する病気ではありません。自分自身の喫煙だけではなく、受動喫煙でもCOPDになる恐れがあります。家族や身近な人を守るためにも、たばこを吸う場合は周囲の人々への配慮が必要です。妊婦さんがたばこを吸うと、胎児の将来に悪い影響が出ますし、受動喫煙にさらされても影響が出るので、妊娠後は本人も配偶者も禁煙するべきでしょう。

COPDにかかっていない若い人は、とにかくたばこを吸わないことです。小さなお子さんがいる家庭では、子どもの受動喫煙を防ぐために両親が禁煙することも大切です。

2003年に施行された健康増進法は、国民の健康維持と現代病の予防が目的です。このための基本方針を「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」と呼び、24年度から健康日本21(第三次)が始まりました。目標項目は51あり、この中に「COPDの死亡率減少」が新たに盛り込まれたのです。

健康日本21(第二次)でも「COPD認知度向上8割」という目標が掲げられましたが、22年の調査で認知度は34.6%でした。しかし、期間中にCOPDという病態の理解や治療は進歩しました。そこで第三次ではCOPDの早期発見や重症化予防などの総合的対策を進め、死亡率減少を目指す前向きな目標を設定したのです。COPD死亡率の全国平均は21年度の統計で人口10万人当たりの13.3人。これを32年度までに10.0人まで下げる数値目標も示されました。

この目標を受けて、日本呼吸器学会が取り組んでいるのが「日本呼吸器学会COPD死亡率減少プロジェクト」です。英語表記のProject for COPD MOrtality REduction BY 2032から頭文字をとったものがCOMORE-By2032で、愛称が「木漏れ陽2032」です。COPDへの国民の関心が、木洩れ陽からさんさんとした

この取り組みは、呼吸器専門医や日本呼吸器学会だけのものではありません。すべての医療従事者や、診断を受けていない方、未治療の患者さんらのCOPDに関する正しい理解の促進が必要です。そのうえで都道府県などの自治体、関係医療機関、医師会、薬剤師会、理学療法士協会、関係企業などの協力で成り立つ総合的な取り組みを目指しています。

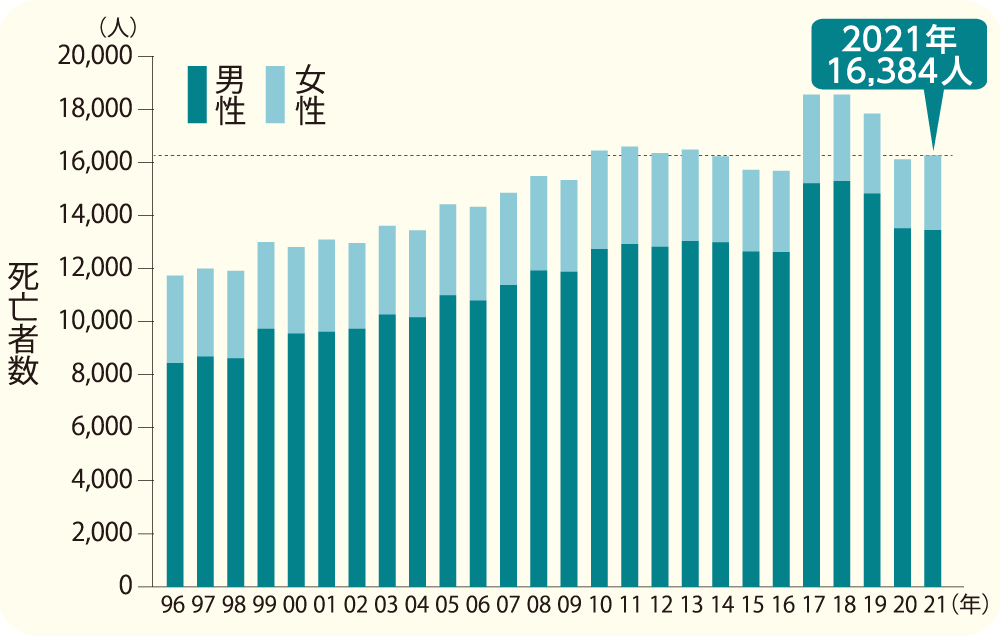

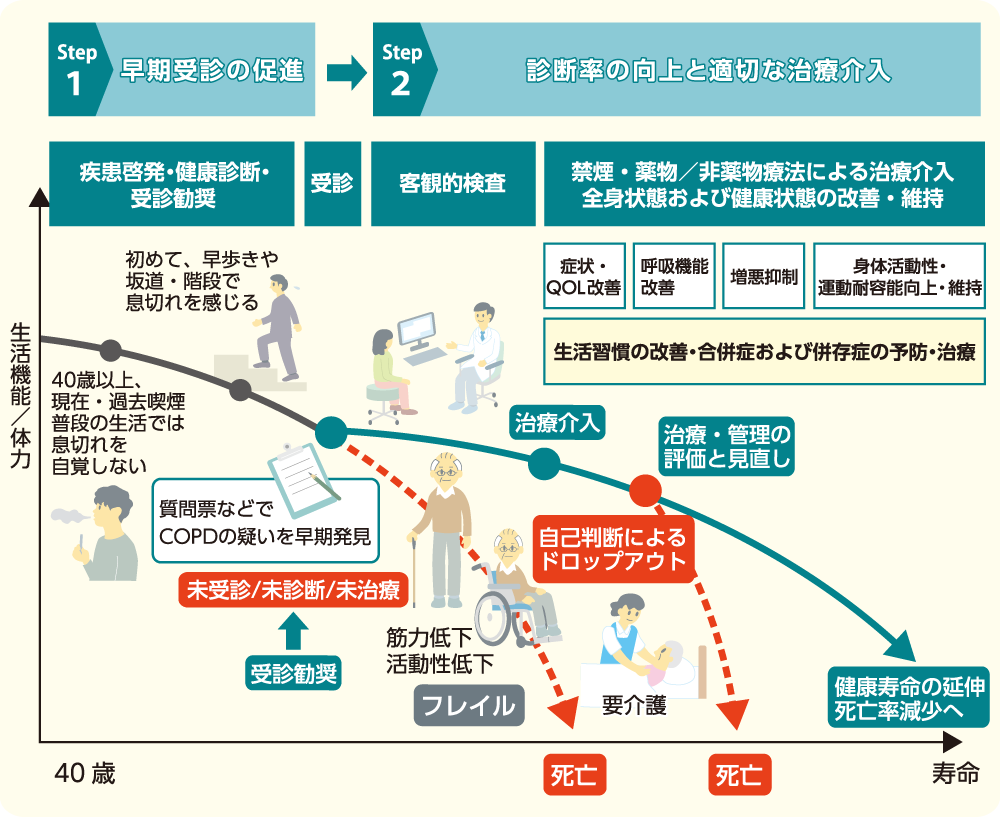

COPDの国内の死者数は直近の21年では1万6384人。18年の1万8577人が1995年以降で最多で、その後ゆるやかに減少しています(グラフ1。17年にCOPDの死亡者が大きく増えているのは、この年から死因を決める統計上のルールが変更されたため)。都道府県別の死亡率をみると、13.3人という全国平均を上回っている道府県が多いです。木洩れ陽プロジェクトでは実行モデルを作成し、Step1とStep2の2段階で進めることにしています(イラスト2)。

厚労省人口動態統計などをもとに作成

日本呼吸器学会プロジェクト「木洩れ陽 COMORE-By2032」HP

(https://www.jrs.or.jp/kenkou21/process.html)掲載の図を一部改変

●日本呼吸器学会プロジェクト「木洩れ陽 COMORE-By2032」の詳細はこちら(別ウインドウで開きます)

Step1は早期受診の促進です。息切れを理由に受診する患者さんはかなり症状が進んでおり、咳やたんの段階でCOPDを疑って受診するのが望ましいのです。「コンコン」という咳が「ゼイゼイ」するようになったら受診の目安といえます。一部の自治体では長期喫煙者にCOPDの問診票を渡す取り組みを進めており、自治体や企業などとの連携も欠かせません。

Step2は医師による診断率の向上と適切な治療介入です。企業などの健康診断では、呼吸機能を調べるスパイロメトリー検査は健診項目に含まれないことが多いです。診断率向上のため客観的検査の普及が必要です。診断後には、禁煙指導や薬物治療の継続、生活習慣の改善、併存症の予防・治療も重要になります。

木洩れ陽プロジェクトにより、COPDの患者さんの健康寿命の延伸も期待できるでしょう。患者さんは普通に健康的な生活を送ることが大切で、まず禁煙。次に栄養、睡眠をきちんととり、体を動かすことがポイントです。

家族に喫煙者がいれば、まずは禁煙を勧めてください。そして、体調不良を気にかけるようにしましょう。離れて暮らす両親が心配であれば、こまめに連絡をとってください。COPDでは知らず知らずのうちに呼吸機能が低下し、体を動かすことが面倒になっていきます。離れて暮らしていると、普段の生活の変化には気付きにくいものです。例えば「最近、体を動かしている?」と漠然と聞くより、相手の興味に合わせて、「最近、ゴルフ行っている?」「犬の散歩は?」など具体的に尋ねるのもよいでしょう。

COPDを疑うような症状があれば、近くのクリニックなどの受診を勧めてください。喫煙歴を医師に話すことは極めて重要なので、この点を伝えることも忘れないでほしいです。

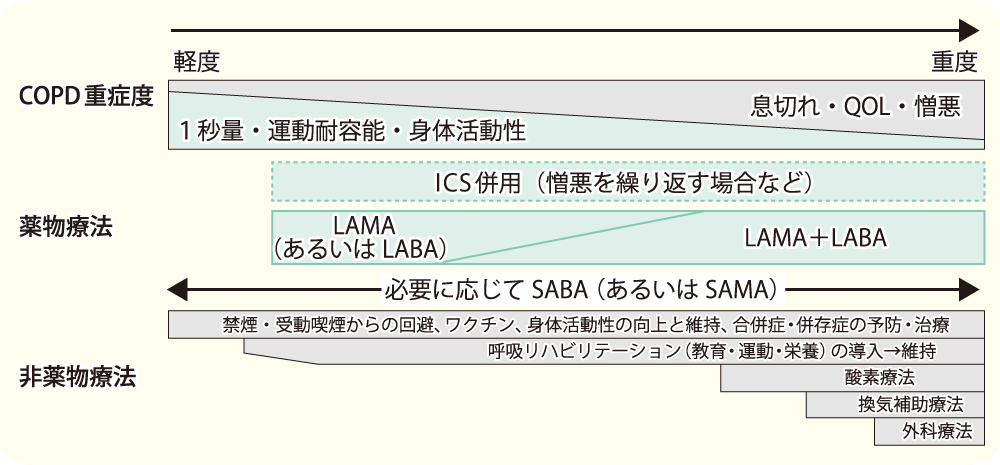

壊れた肺胞を修復して元の健康な肺に戻すという、COPDの根本的な治療法は現段階ではありません。少しでも早く病気に気付いて、適切な治療を始め現在の病状を改善し、将来のリスクを軽減していくのが治療方針になります。治療の第一歩が禁煙。さらに、薬物療法、栄養療法、運動療法などがあり、一般的にはこれらを組み合わせます(表3)。

「COPD診断と治療のためのガイドライン第6版2022」をもとに作成

薬物療法の中心は狭くなった気管支を広げる気管支拡張薬で、主に吸入薬として使われます。息切れがある状態で体を動かすのは苦痛です。そこで、運動や入浴の前など一過性の息切れ予防に使われるのが、短時間作用性抗コリン薬(SAMA)や短時間作用性β²刺激薬(SABA)です。慢性的な息切れや咳やたんには、効果が長持ちする長時間作用性抗コリン薬(LAMA)や長時間作用性β²刺激薬(LABA)が使われます。ぜん息のような症状や気道の炎症があれば、吸入ステロイド(ICS)を使います。

最近注目されているのが、LAMAとLABAにICSを加えた3剤配合薬です。日本では2019年に保険適用が初めて認められました。特に、ぜん息を合併しているACOの患者さんや、増悪を繰り返すような場合に3剤配合薬の効果が期待されます。現在、テリルジー、ビレーズトリの2種が使えます(エナジアの保険適用はぜん息のみ。しかしCOPDであってもACOのようにぜん息の症状がある場合にはエナジアが処方されることもある)。24年4月に開かれた第64回日本呼吸器学会では、実際の患者さんを対象にした実臨床の調査で、ビレーズトリが症状やQOLを12週間で有意に改善したと報告されました。

3剤配合薬は3種の薬を一度に吸うことができ、吸い忘れや同じ薬を2回吸ってしまうことが避けられます。高い効果の背景には、薬を正しく服用するというアドヒアランスの向上があると考えられています。一方で、ステロイドが含まれるため長期間にわたって吸うと、肺炎など感染リスクも心配されます。1、2年の期間で症状が安定したら、2剤に戻す減薬も考えましょう。いずれにしても、どの薬をどう組み合わせて使うかは、それぞれの患者さんの症状で異なります。主治医とよく相談してください。

吸入薬には吸うテクニックが必要です。慣れないと薬が肺まで届かず、のどでとどまってしまいます。高齢の方には吸入薬が苦手という方も多いようです。クリニックや薬局では吸入指導をしてくれるので、家族といっしょに習うのはいかがでしょうか。

COPDは慢性的な病気で、動くと息切れがして苦しいので、運動をしなくなったり食事量が減ったりするなどして、筋力が衰えやせていきます。筋力が衰えると、ますます運動をしなくなり、悪循環が繰り返されてしまいます。医療機関の受診や服薬と同じように大切なのが、自分で体調を管理する自己管理です。

安定しているときには、適度な運動を心がけましょう。健康日本21では、65歳以上で男女ともに1日6000歩が目標となっています。慢性疾患のある方では6000歩は難しいかもしれません。日々の歩数を減らさないこと、できれば少しずつでも増やしていくことが大切です。いっしょに住む家族の方は、COPDの症状が急激に悪くなる増悪に気をつけてください。これまでと比べて階段を上れない、息切れが強くなったなど、病状の進行を示すサインを見逃さないようにしましょう。

COPD患者さんは、新型コロナウイルス感染症にかかると重症化しやすいと報告されています。もともと呼吸機能が低下しているため、健康な人に比べると深刻な肺炎になりやすいのです。新型コロナウイルス感染症に限らず、インフルエンザや風邪など呼吸器感染症でも、COPDの患者さんは増悪を招くことがあります。呼吸器感染症の予防はCOPDの増悪を防ぐためとても大切です。家に帰ったときには手洗いをする、室内の湿度を50~60%に保つ、外出時にはマスクをつけるなどの対策をとりましょう。

インフルエンザなどの流行前にワクチン接種を受けることも効果的です。インフルエンザワクチンは、COPD増悪の発症頻度を有意に減少させたという大規模調査もあります。新型コロナウイルス、インフルエンザ、肺炎球菌、RSウイルスに対する各種ワクチンなどの接種を積極的に考えてください。同居の家族や介助する方もワクチン接種をするとより有効です。体質的にワクチン接種が合わない方もいるので、まずは主治医に相談してください。

スパイロメーターという測定器を使って行う呼吸機能検査。ぜん息、COPDなど呼吸器の病気などの際に行う。最後まで息をはききったときから、ゆっくり胸いっぱいに吸い込んだときまでに吸える空気量を調べる肺活量、限界まで息を吸ってできるだけ速く一気にはき出したときの空気量を示す努力性肺活量、このときに最初の1秒間にはき出された空気量の1秒量などを測定できる。この1秒量を努力性肺活量で割ったパーセントを1秒率といい、70%未満であればCOPDが疑われる。

COPDが急激に悪化して、呼吸困難や息切れなどの症状が強くなり、ふだんの治療では改善できないような状態になること。風邪やインフルエンザなど呼吸器感染症などをきっかけに起こることが多い。呼吸機能が低下し、息切れが強くなり、咳やたんが増える。増悪のたびにCOPDは悪化するため、増悪を起こさないように予防することと、増悪に気付いたら早めに受診することが大切。

COPDは肺の病気だが全身に影響を及ぼす病気で、いろいろな病気を合併することが多い。これらの病気を併存疾患と呼ぶ。肺の病気では肺がん、肺炎、気管支ぜん息など。全身の病気では、さまざまな臓器のがん、心臓病、脳卒中などが知られる。食事量が減ることから、加齢に伴い筋力が低下し生活機能全般が衰えるフレイル、この前段階として活動性が低下するサルコペニアに至ることも多い。

1988年昭和大学医学部医学科卒業。亀田総合病院呼吸器内科部長などを経て2013年から現職。19年から亀田総合病院呼吸器内科顧問を兼ねる。

COPDは全身の病気です。併存疾患は高齢者に多いので、トータルで考えて全身の状態に注意しましょう。ちょっとした風邪だから、などと安易に考えるのは禁物です。薬物治療をきちんと行えば、息切れをコントロールしながら運動することができます。息切れ対策には、呼吸リハビリや呼吸筋ストレッチもあり、環境再生保全機構のサイトでは、さまざまな動画を公開しています。参考にしてください。

1989年京都大学医学部医学科卒業。同大大学院医学研究科呼吸器内科学講師、准教授などを経て、2018年から現職。22年から奈良県立医科大学附属病院副病院長を兼ねる。

木洩れ陽プロジェクトはCOPDの死亡率減少と早期診断のために、個人というより社会に向けた取り組みです。患者さんが個人として活用していただくには、まず、COPDという病気の理解と早期発見を心がけてください。自分自身に喫煙の経験があり、何らかの症状があればクリニックなどを受診してください。また、親や配偶者に喫煙経験があり、息切れなどの症状があればCOPDを疑って、受診を勧めていただくようお願いします。