「学会最前線 アレルギーの最新研究を紹介します」では、学会で発表された最新研究をわかりやすくみなさんにお届けします(随時掲載)。第1回となる今回は2024年11月2~3日、名古屋市で開催された第61回日本小児アレルギー学会学術大会から「アレルギー」についてレポートします。大会内で開かれたシンポジウム「アレルギー発症予防を極める」にて、中野泰至先生(千葉大学大学院医学研究院小児病態学)が報告した、あるビタミンと食物アレルギーとの関係について紹介します。

「秋冬生まれの子どもは食物アレルギーが多い」というデータが国内外で存在します。さらに、緯度が高い地域ほど食物アレルギーの人が多いというデータもあります。

この理由を解き明かすカギは「ビタミンD」です。

ビタミンDはきのこや魚などの食物から摂取するほか、皮膚が紫外線を浴びることによって体内で生成されます。しかし、秋冬や緯度が高い地域では紫外線の量が少ないため、ビタミンDが不足することにより食物アレルギーが多くなっている可能性があると考えられています。秋冬生まれは乾燥の影響で皮膚のバリア機能が障害されることによって経皮感作が進む可能性もあります。

ビタミンDは免疫機能に関与していることがわかっています。ビタミンDは免疫細胞に作用し、細菌やウイルスに対する防御機能のある「抗菌ペプチド」という物質を産生し、自然免疫を強化します。免疫細胞から分泌されるたんぱく質である「インターロイキン」は炎症を促進したり、制御したりする働きがあります。中野先生の実験では、細胞にビタミンDを添加すると、炎症反応を引き起こすインターロイキン13(IL-13)が半減し、抗炎症作用のあるインターロイキン10(IL-10)は倍増したといいます。ビタミンDには、炎症を抑える効果があるのです。

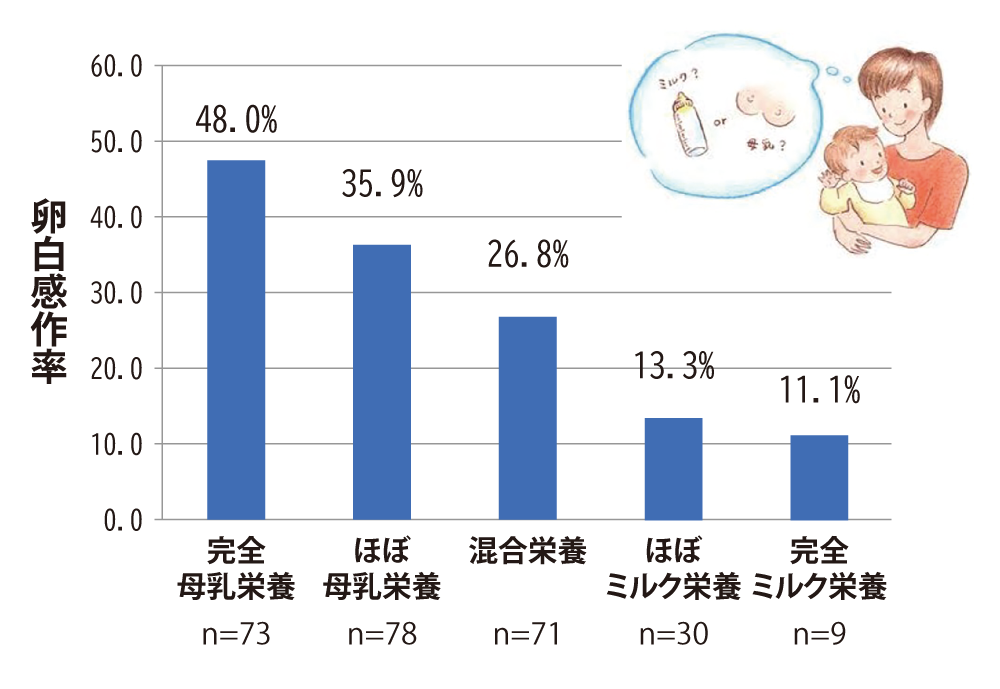

ここで、千葉大学が実施した「CHIBA study」を紹介します。母乳はミルクと比べてビタミンD濃度が低いことがわかっていますが、①完全母乳栄養、②ほぼ母乳栄養③混合栄養④ほぼミルク栄養⑤完全ミルク栄養――のそれぞれで育った子どもの卵白感作率を比較すると、母乳の割合が高いほど卵白感作率が高いという結果が出ました。つまり、体内のビタミンD濃度が少ないほど、食物アレルギーになりやすい可能性があることがわかります 。

母乳栄養の1歳児はビタミンD濃度が低いことも明らかになりました。血液中のビタミンD濃度が低いほど食物アレルゲン感作率が高いとのデータも報告されています。米国などでは、妊娠中の高濃度ビタミンD投与が幼児期の気管支ぜん息発症予防につながる可能性を示した研究もあります。

※本内容は、母乳を止め人工乳へ切り替えることを推奨するものではありません。ビタミンDとアレルギー発症の関係性について調査した研究成果の紹介となります。

食物アレルゲン感作とは、特定の食物に対して体が過敏に反応し、アレルギーを引き起こす抗体が体内に作られる現象のことです。

卵白感作率が高かったというデータは、卵白のアレルギー症状を発症しやすい子どもが多いことを意味します。

そこで、千葉大学は「D-PAC」研究に取り組んでいます。妊娠中の女性から同意を取り、出産後、赤ちゃんたちを、ビタミンDサプリメントを投与する123人と、プラセボ(偽薬=ビタミンDではないサプリメント)を投与する123人に分け、1カ月、4カ月、6カ月、1年後に検診しました。その結果、ビタミンDサプリメント投与群は卵白感作率や食物アレルギーがプラセボ群に比べて減少することが示唆されました。

日本では血液中のビタミンD濃度が欧米に比べて低く、ビタミンDはアレルギー疾患のリスク要因の可能性があります。D-PACの研究結果から、乳児期早期からのビタミンD介入は食物アレルギー発症予防の効果が高いと考えられます。

この研究は現在も進行中であり、千葉県旭市とも連携をし、アレルギー発症予防による健康増進のプロジェクトも実施されています。今後の研究成果がますます期待されます。

中野泰至(なかの・たいじ)先生

2003年金沢大学医学部医学科卒業、2013年千葉大学大学院医学研究院修了。2013年千葉大学大学院医学研究院小児病態学・千葉大学病院小児科助教。専門はアレルギー疾患、膠原病。小児科専門医・認定指導医、アレルギー専門医・指導医。所属学会は日本小児科学会、日本アレルギー学会、日本小児アレルギー学会、European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI)、日本リウマチ学会、日本小児リウマチ学会、日本免疫不全・自己炎症学会。

学会最前線 アレルギーの最新研究を紹介します① ~あるビタミンが食物アレルギーを予防する?~(全3回)