「学会最前線 アレルギーの最新研究を紹介します」では、学会で発表された最新研究をわかりやすくみなさんにお届けします(随時掲載)。第3回となる今回は2024年11月2~3日、名古屋市で開催された第61回日本小児アレルギー学会学術大会から「アレルギー」についてレポートします。大会内で開かれたシンポジウム「アレルギー発症予防を極める」にて、山本貴和子先生(国立成育医療研究センターアレルギーセンター)が報告した「現時点でのスキンケアを含む経皮介入によるアレルギー予防法のベストは?」を紹介します。

アトピー性皮膚炎や食物アレルギーの予防と、洗浄や保湿の関係についてはさまざまな研究が行われています。洗浄のみの介入による予防効果を評価した無作為化比較試験はありませんが、環境省の「子どもの健康と環境に関する全国調査」(エコチル調査)で、1歳半の時点で入浴時に石鹼類を毎回使用する子どもは使用頻度の少ない子どもよりも3歳児にアトピー性皮膚炎、食物アレルギーと診断されている子どもが少なかったというデータがあります(3歳時点での親のアンケート回答による)。

エコチル調査 10万組の子どもたちとその両親が参加する大規模な疫学調査で、環境要因が子どもたちの成長・発達にどのような影響を与えるのかを明らかにするのが目的。「エコチル」とは、「エコロジー」と「チルドレン」を組み合わせた言葉。

●参考 環境再生保全機構公式YouTubeチャンネル 「乳幼児スキンケア」(別ウインドウで開きます)

保湿剤については、乳幼児から使ってもよいですが、頻度や量は単純には決められません。成分によってはマイナスになることも考えられます。主治医の指示がある場合はそれに従いましょう。皮膚のバリア機能は生後6カ月間で大きく変化するので、乳児期早期の介入が重要です。山本先生たちの研究によると、1歳までにアトピー性皮膚炎を発症した子どもの70%は生後6カ月より前に発症しているといいます。

生後1~2カ月に湿疹があると、食物アレルギー発症リスクが高まります。

保湿剤だけで食物アレルギーを予防できるわけではありませんが、肌のトラブルを放置しないことが大事です。湿疹は食物アレルギーのリスクになるので、アトピー性皮膚炎を発症した場合は医師に相談をしてください。

湿疹の早期治療と食物アレルギーの関係を示す研究があります。

アトピー性皮膚炎児に対する早期積極的治療により食物アレルギーの予防ができるかどうかを検証するPACI Study(パッチスタディ)について簡単にご紹介します。

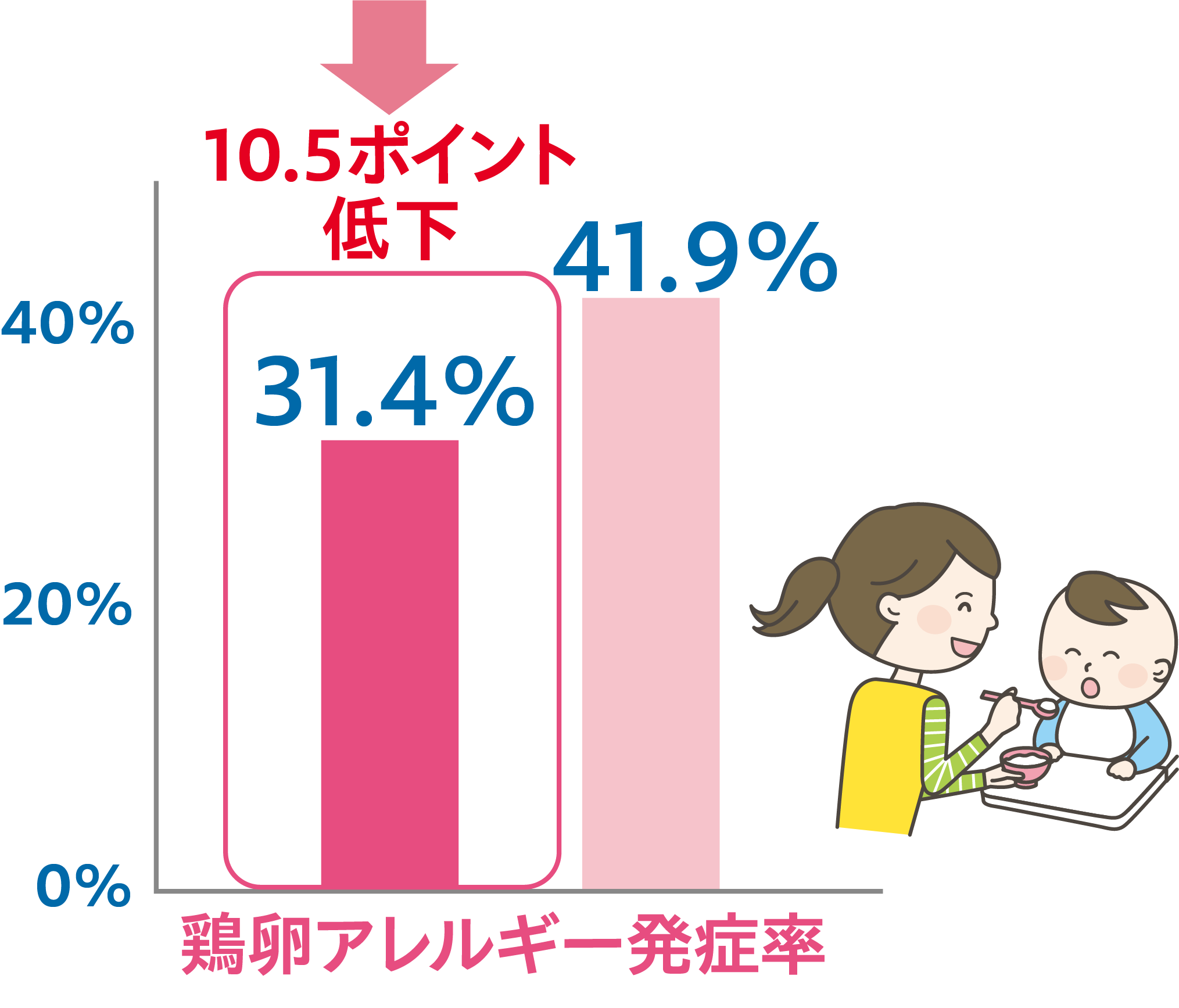

生後7~13週のハイリスクのアトピー性皮膚炎乳児650人を対象に、抗炎症外用治療を含む積極的治療を実施した群と標準治療群について、生後28週時点での鶏卵アレルギーの有無を調べました。

積極的治療では、ステロイド外用剤を全身に使用して湿疹を速やかにゼロにする治療をしています。標準治療群は湿疹のあるところのみステロイド薬を塗布しています。

その結果、鶏卵アレルギーの発症率は標準治療群が41.9%であるのに対し、積極治療群では31.4%と10.5ポイント低くなりました。

今回のPACI Studyは、医薬品や治療法の効果を科学的に確かめるための第三相試験(検証試験)として実施されました。

この試験では、早い段階から積極的な対策を行ったグループが、標準的な治療のみを受けたグループに比べて、鶏卵アレルギーの発症率が明らかに低いことが示されました。

ただし、湿疹の治療だけでは、食物アレルギーを完全に防ぐことはできません。

これまでのさまざまな研究結果をふまえると、湿疹をきちんとコントロールしたうえで、アレルギーの原因になりやすい鶏卵などの食べ物を少量ずつ・定期的に取り入れていくことが、食物アレルギーの予防に役立つと考えられます。

つまり、湿疹の早期治療と、食物アレルゲンの適切な摂取方法の両方が、鶏卵アレルギーを予防するために重要なポイントであるといえるでしょう。

山本貴和子(やまもと・きわこ)先生

2003年山口大学医学部医学科卒業、2009年国立成育医療研究センター総合診療部レジデント修了、2011年国立成育医療研究センター生体防御系内科部アレルギー科フェロー修了。2012年国立成育医療研究センターエコチル調査メディカルサポートセンター医師研究員、2016年愛知医科大学医学部医学科衛生学講座博士課程早期修了(医学博士)。2019年国立成育医療研究センター研究所エコチル調査研究部チームリーダー、2020年国立成育医療研究センターアレルギーセンター医長。2023年国立成育医療研究センターアレルギーセンター行動機能評価支援室室長、総合アレルギー科診療部長。日本小児科学会指導医、日本アレルギー学会指導医、日本小児アレルギー学会代議員、日本小児皮膚科学会運営委員会委員、日本子ども健康科学会理事・事務局長。研究テーマはアレルギーに関するリスク因子や予防に関する臨床疫学研究。

学会最前線 アレルギーの最新研究を紹介します③ ~アレルギーとスキンケアの関係は?~(全3回)