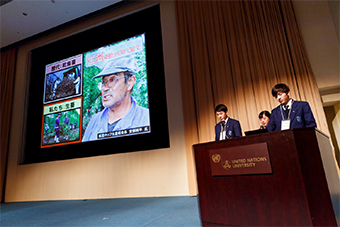

第3回全国ユース環境活動発表大会

第3回全国ユース環境活動発表大会(主催:環境省、独立行政法人環境再生保全機構、国連大学サステイナビリティ高等研究所)を平成30年2月3日(土)~4日(日)に国連大学にて開催しました。

特に優れた環境活動を行う高校生・大学生の発表に表彰状が授与されました。

全国から選出された12高校の高校生と、「全国大学生環境活動コンテスト(エココン)」(主催:全国大学生環境活動コンテスト実行委員会、平成29年12月28日開催)においてグランプリ(環境大臣賞)及び準グランプリ(独立行政法人環境再生保全機構理事長賞)を受賞した大阪大学及び一橋大学の大学生が、それぞれの日頃の創造性のある環境活動について発表を行いました。

高校生の活動発表について、以下の高校・団体が各賞を受賞しました。

- 環境大臣賞 岩手県立遠野緑峰高等学校

- 環境再生保全機構理事長賞 愛知県立佐屋高等学校

- 国連大学サステイナビリティ高等研究所所長賞 和歌山県立田辺高等学校

- 高校生が選ぶ特別賞 徳島県立徳島商業高等学校

- 先生が選ぶ特別賞 群馬県立利根実業高等学校

- 優秀賞 上記以外の出場高校(7校)

そして大会の最後には、エココングランプリ(環境大臣賞)及び準グランプリ(独立行政法人環境再生保全機構理事長賞)を受賞した大阪大学及び一橋大学とともに表彰されました。受賞校の活動内容は、次のとおりです。

なお、大学生の取組は、エココンホームページ(http://www.ecocon.info//2017)をご参照ください。

開催概要

- 日程

- 平成30年2月3日(土) 非公開ワークショップ

4日(日)第3回全国ユース環境活動発表大会 - 場所

- 国連大学 ウ・タント国際会議場

- 主催

- 全国ユース環境活動発表大会実行委員会

(環境省/独立行政法人環境再生保全機構/国連大学サステイナビリティ高等研究所) - 事務局

- 独立行政法人環境再生保全機構 地球環境基金内事務局

- 協力

- 環境省地方環境パートナーシップオフィス(EPO)

地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)

ESD活動支援センター

全国大学生環境活動コンテスト実行委員会 - 協賛

- キリン株式会社

協栄産業株式会社

SGホールディングス株式会社

三井住友海上火災保険株式会社

< 審査委員 > 敬称略、委員は50音順

| 審査委員長 | 小澤 紀美子 | 東京学芸大学名誉教授 |

|---|---|---|

| 審査委員 | 熊谷 睦 | 協栄産業株式会社 社長室 環境経営グループリーダー |

| 佐藤 隆史 | 環境省大臣官房 環境経済課民間活動支援室長 | |

| 福井 光彦 | 独立行政法人環境再生保全機構 理事長 | |

| 渡邉 綱男 | 国連大学サステイナビリティ高等研究所 シニアプログラムコーディネーター |

出場校の活動

【高校生】

■グランプリ(環境大臣賞)

岩手県立遠野緑峰高等学校

草花研究班

活動名:ホップ和紙開発プロジェクト ~ホップ蔓の新たな可能性にかける~

遠野市は、全国屈指の生産量・生産面積を誇っているホップの一大産地。廃棄されるホップの蔓から繊維を抽出し、環境に優しい化学薬品ゼロなホップ和紙の工程や技術を向上させる研究を継続した。つくられた漂白剤を使わないのに真っ白な和紙は、「遠野物語」をイメージしたランプシェードや、地元小学校の卒業証書に使われている。活動の普及も広く行われており、キリン株式会社の社員研修受入やGWに紙すき体験工房を開催している。

■準グランプリ(独立行政法人環境再生保全機構理事長賞)

愛知県立佐屋高等学校

羽ばたけコールダック農法研修班

活動名:世界最小のアヒル(コールダック)が地球を救う!

これまで行ってきた環境保全型農法のひとつであるアヒル農法には、成鳥すると大きすぎて田んぼに放せず、またコストもかかることが課題であった。

そこで、動物園や野鳥園を訪ね見つけ出した世界最小のアヒル(コールダック)を活用することにした。この農法によりつくられた米や、その米糠を使用した保湿クリームやボディソープを、地元のコンビニエンスストアで店頭販売し、活動の普及を行った。今後は、米だけでなく他の農産物でもコールダック農法の付加価値をつけた6次産業化に注力していく。

■国連大学サステイナビリティ高等研究所所長賞

和歌山県立田辺高等学校

田辺高校生物部

活動名:鳥の巣半島の生物多様性を守ろう

鳥の巣半島の豊かな生物多様性を守るため、外来生物のアフリカツメガエルの駆除を行っている。水を抜いたあと、目視できるアフリカツメガエルは駆除できるが、泥に潜っている個体の駆除ができずに、その個体がまた繁殖してしまうという課題があった。

そこで、水を抜いた後、細かい網を沈めることで、カエルが空気を吸いに上がってこられないようにした。それにより、成体の数で約5,600個体、オタマジャクシをいれると約7,000個体以上の駆除に成功した。しかしながら、まだ全個体の駆除は達成できておらず、今後は自治体とも協力し、罠の設置や計画的な駆除に取り組んでいく。

■高校生が選ぶ特別賞

徳島県立徳島商業高等学校

ビジネス研究部

活動名:カンボジアの食の安全を守ろう!希望の工場建設プロジェクト

カンボジアの食の安全や環境衛生改善を目標に活動を行う中で、カンボジアは環境や衛生に対する意識が低く、商品の製造を委託できる工場がないという問題点に気づいた。

そこで私たちは、現地高校生とアイスクリームなどの商品開発を行いながら、HACCP準拠の加工工場を立ち上げた。活動をとおして「ゴミはゴミ箱に」という環境意識も伝えて、意識の変革にも着手した。

■先生が選ぶ特別賞

群馬県立利根実業高等学校

生物資源部(イノシシ)

活動名:イノシシ侵入防護研究と地域への普及活動

イノシシの圃場への侵入防護研究をしている。これまで、イノシシは青色以外を認識できないことを利用して、農業廃材のポットを利用した侵入防護柵を製作し、イノシシの侵入被害を防いできた。

しかし、「昼間は認識できても、夜間では認識できないのではないか」との疑問を感じ、イルミネーション用青色LEDライトと園芸用青色ポットを組み合わせた侵入防護柵実験を行ったところ、夜間でもイノシシの侵入防護が可能となった。

以下、優秀賞7校

北海道士幌高等学校

環境専攻班

活動名:士幌の原植生 カシワ林を後世に伝えるために

貴重な士幌のカシワ林を保全することを目的として活動している。生物多様性に関する調査や各種イベントや会議での啓発活動を通じて、以前と比べより稀少になっているカシワ林への、地元の認識変容を目指す。

青森県立名久井農業高等学校

TEAM FLORA PHOTONICS

活動名:生物による水質浄化システム「バイオエンジン」の開発と普及

世界中で富栄養化による水質汚染が発生し、藻類が異常繁殖する環境問題。私たちは、生物の力だけで浄化できるシステム「バイオエンジン」の開発に取り組んできた。現在、設置したバイオエンジンは100基以上になる。

千葉県立鎌ケ谷西高等学校

鎌西1年2組

活動名:地域を巻き込め!「服のチカラ」プロジェクト

地域と協力し、株式会社ユニクロによる難民への衣類提供プロジェクトを通じて、全校生徒への意識付けを行う。行政や地元農家、各地の幼稚園、学校などと協働することで、難民への子供服寄贈が3,200枚以上となり、また本校生徒のボランティア活動への参加が、昨年度の約3倍となった。

富山県立中央農業高等学校

小動物研究班

活動名:とってもかわいい獣害対策~地域の環境保全をめざして~

過疎化の影響で獣害や耕作放棄地が増加している富山市神通峡地域で、サルを追い払うモンキードッグや人工飼料を与えず耕作放棄地の雑草を食料とするヤギを活用した環境保全に取り組む。本活動を基に、さらに地域での獣害対策をネットワーク化する。

奈良県立御所実業高等学校

「生物多様性の保全」研究班

活動名:生物多様性ならプロジェクト~田んぼの水族館~

①「田んぼの生き物観察応援隊」として生き物観察会や「田んぼの水族館」で豊かな生物多様性を発信②学校周辺の複数の用水路で魚類相の調査③絶滅危惧種であるナガオカモノアラガイの保護。これらの情報発信にも注力。

山陽女子中学校・高等学校

地歴部

活動名:瀬戸内海の島嶼部の海洋ごみ問題に目を向けて

閉鎖性海域である瀬戸内海にある手島を拠点に漂着ごみの調査、回収、処分を実施し、漂着ごみの起点と思われる島外に向けても情報発信を行っている。廃棄側の問題だけでなく、影響を受ける側にも立って問題解決にあたっている。

佐賀県立佐賀商業高等学校

さが学美舎

活動名:SAGA藻わたしたちの未来

植物の数十倍のスピードで光合成をする藻類に着目し、その可能性を発展させ、同時に普及啓発することで持続可能な循環型低炭素社会の実現を目指している。

【大学生】

■グランプリ(環境大臣賞)

大阪大学環境サークルGECS

活動名:広めよう!楽しい環境活動

環境教育、ごみ拾い、景観保全、リユースなど、多岐にわたる活動を展開しており、地域の人々が気軽に楽しく環境問題に取り組めるような面白いアイディアを盛り込んだ企画を多数実施。自身の団体だけでなく、行政やNPO、地域の小学校など多様なセクターと連携を行い、幅広く活動を展開している。

今年度は、「環境問題に関心が薄い人に環境活動に対し興味を持ってもらうきっかけ作り」を行うことを目的に、「環境×RPG」、「地球温暖化をテーマとしたリアル脱出ゲーム」など、小学生を対象とした企画を実施。地域の小学生に気軽に楽しみながら環境問題を知る機会を提供した。

■準グランプリ(独立行政法人環境再生保全機構理事長賞)

国立あかるくらぶ

活動名:国立市を日本一きれいな街に

「国立を日本一きれいな街にする」という目標達成のために、ポイ捨てされたごみが全くない街の実現を目指し、市内の散乱ごみの分布や種類の調査の実施、およびごみのポイ捨ての問題意識の普及啓発を中心とした活動を実施。

特に「楽しいごみ拾い活動」の実施に力を入れており、国立市役所と共催で「ごみ拾いチャンピオンシップin大学通り」を実施したり、「東海道ゴミ拾い駅伝」へ出場したりするなど、ポイ捨てごみ問題をより身近な問題と感じてもらうための活動を実施した。

| (お問い合わせ先) 独立行政法人環境再生保全機構 地球環境基金内事務局 |

TEL:044-520-9505 FAX:044-520-2192 Email:youth@erca.go.jp |

|---|

adobe readerダウンロード

adobe readerダウンロードPDF形式のファイルはadobe readerが必要です。