高度経済成長時代、公害による健康被害者を補償するために公害健康被害補償予防制度が発足し、2024年9月1日で50年を迎えました。50周年を記念し、環境再生保全機構(

2024年は、大気汚染による健康被害で苦しんでいる方を補償するために公害健康被害補償予防制度が発足して50周年になりました。この制度に基づき、ERCAは多くの健康被害者の方と向き合い、補償・予防の取り組みを続けてきました。その一環として、1990年に「すこやかライフ」を発刊。家庭でできる

まず、ERCAのこれまでの取り組みを話します。昭和30、40年代(1955〜1974年)、大気汚染による公害への対策が強化され、その流れの中で、公害健康被害補償制度ができました。ERCAは補償のための必要経費を大気汚染の原因であったばい煙発生施設を設置する事業者から徴収することを重要なミッションに据え、設立されました。当時、公害被害に遭われた方の悲痛な声が残っています。

「私と1歳になったばかりの息子までぜん息になり、夜中に襲いかかる増悪に耐えて苦しむことが毎晩のように続きました。増悪が起きたときは何かでガンガン殴られている感じ、頭をつけ変えたいと何度か思ったことがあります」

このようなぜん息に苦しむ患者さんを支えるための補償とともに、運動療法や生活面での指導による健康回復、保持、増進にも力を入れてきました。

大気汚染の改善、治療法の進歩により1988年には新たな公害患者認定はされなくなりました。一方で、総合的な環境保健施策の必要性が高まり、予防事業が発足しました。田中先生は昭和50年代(1975〜1984年)に医療の現場にいらっしゃいました。当時は、どのようなぜん息治療が行われていましたか。

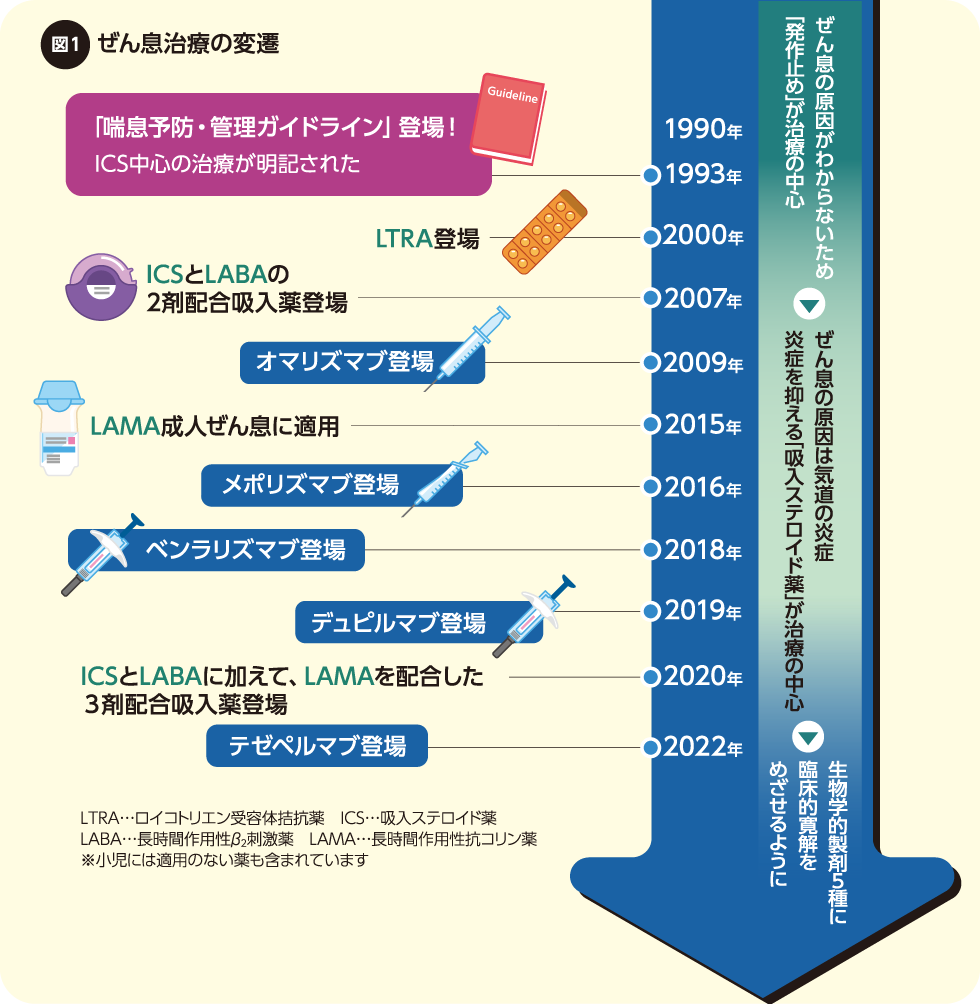

私が医者になった昭和50年代は、ぜん息で苦しむ患者さんが非常に多い時代でした。呼吸器内科の病棟には、多くのぜん息の患者さんが入院されていて、夕方になると注射番の医師が、気管支拡張薬の注射を打つために病室を回っていました。吸入ステロイドの治験は始まっていましたが、医者の中でも知っている人は少なかった。気管支を開くことが主体の治療で、気道の炎症を改善させるという、今のような治療の概念には行きついていませんでした。

昭和50年代、小学生だった長瀬先生は「ちょっと楽になる治療を受けて頑張って外で活動してきなさい」といった時代ではありませんでしたか?

小学生の頃は何度も眠れない夜を過ごしました。親も当時は、どう接したらいいか分からず、過剰に甘やかしてはいけないという風潮でした。親子の間でも難しい問題だったのかなと思います。校内マラソンが増悪につながることもありました。

過去、私は渋谷区で、公害健康被害者の認定に携わっていました。その当時は対症療法しか手立てがなく、夜中には救急で多くの方を診ていました。

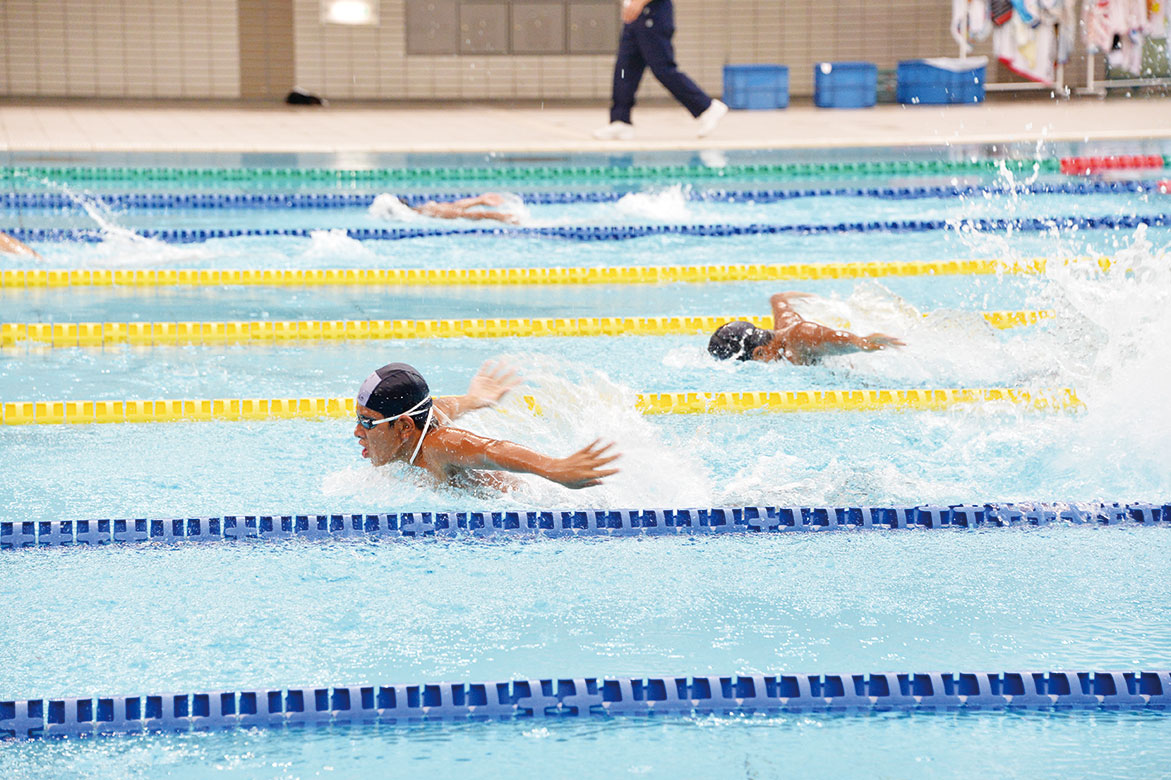

ERCAは公害補償地域での健康教室やぜん息治療の知識の普及などにもあたっていました。このような啓発活動は公害認定された方だけでなく、そうではない方にも波及します。ERCAの事業が一般の人たちが報われるような活動になっていたことは間違いありません。ERCAのバックアップのもと、自治体の療養所などで水泳教室やキャンプも開いていましたね。

私は1987年(当時3歳)頃に小児ぜん息と診断され、お医者さんから勧められるままに水泳を始めました。もし、違うスポーツを勧められていたら、水泳はしていなかったと思います。

水泳をする環境は湿度が高いですから、ぜん息患者さんに盛んに勧めていました。他の運動、例えば、マラソンをして荒い息を吐くと気管支が乾燥します。そうすると、化学反応でぜん息の増悪を起こしやすいのです。

寺川さんは小児ぜん息を発症した頃、どのような治療をしていましたか。

実は、本格的に治療を始めたのは成人後の2009年と遅かったのです。幼い頃は苦しくなるたびに病院に行きました。学校のマラソン大会や縄跳びを長時間飛ばされることが嫌でしたね。大体、苦しくなるのですが、ぜん息について知識のある人が少なく、言ってもあまり分かってもらえないという難しさもありました。水泳をしていて苦しくなると、窓を開けて座らせられて、「外の冷たい新鮮な空気を吸っていなさい」と。もちろん、コーチは外の空気を吸えば体調も良くなるとの認識だったのだと思います。

反対ですよね。でも世の中、仕事中でも気分が悪くなったら窓を開けて涼むといったことが、当たり前のようにみられます。その時代時代で、正しいと言われる知識も変わってくる。それをちゃんと評価し、伝えていかないといけないと思います。

私が大学生になった1988年頃は、吸入ステロイドがようやく普及しはじめ、その効果は劇的でした。アメフト部やスキー部でもフル活動できました。冬季の気温はぜん息の増悪につながりやすいのですが、大丈夫でした。吸入ステロイドの恩恵を感じました。

すこやかライフでは吸入ステロイドについて、多くの情報を取り上げさせてもらいました。吸う薬は飲む薬と違って、患者さん本人の手技が伴う。気管支拡張剤は吸うと呼吸が楽になるのですが、吸入ステロイド剤は楽にならないので、「こんな薬は意味がない」という患者さんが当時はたくさんいました。それが、啓発活動によって次第に使っていただけるようになりました。

そのうち、COPDによる死亡数の増加が問題視されてきました。COPD患者さんのために、呼吸筋を柔らかくし、息苦しさを和らげる体操「呼吸筋ストレッチ」が開発され、息苦しさへの対策も広く伝えられるようになっていきました。私が1998年頃に昭和大学附属豊洲病院(現・昭和大学江東豊洲病院)で呼吸筋ストレッチの教室を開催し、そのデータをまとめたところ、呼吸機能が改善されることが分かりました。それ以上に分かって良かったのは、体操教室に来ると仲間ができて元気が出ることです。集まって勉強する場をたくさん作った方が良いという結論に至りました。スポーツの世界でもそうではないですか。

確かに、みんなで頑張る方が、チーム力が高まって一人でやるより効果があります。

たばこを吸っていた人は、どんなに治療を頑張っても上手くいかない人が多いのは事実です。ぜん息にしてもCOPDにしても気道の炎症が残ってご苦労される人たちがお年を召していく。気道の炎症という根本になる病変があって、それをコントロールする時代になっていきました。薬や治療法について長瀬先生、いかがでしょう。

ぜん息死が1994年を境に減ってきたとはいえ、まだまだ残っていた時代です。吸入ステロイドも2000年頃までは恐る恐る使っていたと思います。その後、安全性が確認されて高用量化し、2000年以降は順調にぜん息死が減りました。気管支拡張薬と吸入ステロイドの配合剤が普及していきました。

重症ぜん息のメカニズムは1980年代に分かってきて、炎症に関連する分子を標的とした抗体薬が2009年以降、次々に開発されました。以降、重症ぜん息の増悪が大きく減りました。私も2014年頃から調査に携わらせてもらっていますが、増悪は確実に減ってきています。

コロナ禍を経て、現在は一人一人の症状に合わせた、きめ細かい治療が行われるようになっています。例えば、ドライパウダーを上手く吸えない高齢の方はエアロゾールタイプを使うなど、個々の炎症背景や、年齢に応じた治療ができる時代になりました。治療の進歩は良いことですが、一方で、患者さんに情報を分かりやすく伝えるのは難しい。抗体製剤の説明には、すこやかライフのイラストを用いて話すことが多いです。

一方、COPDは当初、気管支拡張薬の効果が低かったので、診断されても大して良くならないという認識が広がっていましたが、効果の高い気管支拡張薬ができて、患者さんが改善を実感できるような時代になってきました。同時に、治療に応じてくれる患者さんが増えてきました。しかし、COPDは病気自体があまり知られていないため、COPDの疑いがあっても診断を受けていない方が多い。政府の掲げる「健康日本21」でもCOPDについて取り上げられているので、すこやかライフには啓発を頑張っていただきたいです。

COPDの患者さんは胸をちゃんと動かすというのが上手くできない。呼吸する筋肉は胸郭や姿勢を保持する時に使っている筋肉です。呼吸筋ストレッチにより、メンテナンスすると呼吸が楽になります。

ぜん息でも、症状をコントロールした上で、運動習慣を持つことが重要です。吸入ステロイドでやや身長に影響があるというデータがありますが、それは活動的な学校生活との兼ね合いであり、しっかり治療して、運動によって身体の健全な成長を促すことが大事だと思います。高齢者は筋力が落ちると、フレイル(要介護に近い状態)やサルコペニア(筋力低下)と診断される可能性が高くなります。しっかり薬物治療を行い、呼吸困難感をとることで、活動的な生活を送っていただきたいです。

田中先生も先ほどおっしゃったように運動すると仲間ができますし、体だけでなく、心が元気になることが一番大事じゃないかなと思います。

コロナ禍以降はオンラインでの研修や動画配信も多くなっています。田中先生のおっしゃっていた呼吸筋ストレッチ体操等の動画配信は2019年度から5年間で45万回も再生されました。より多くの方に届けられているという面もありますが、人と人が直接会う取り組みもやはり、大事ですね。

研修やイベントなどをはじめとした予防事業は、地方公共団体が行う事業とERCAが自ら行う事業に分かれます。地方公共団体が行う事業には保健所での健康相談、乳幼児のぜん息発症予防のための健康診査、ぜん息児童を対象とした水泳教室、呼吸リハビリテーション体験会などがあります。ERCAが行う事業には、「大気汚染とぜん息・COPD発症との関連性について」のような調査研究、医療従事者のスキルアップのための教育資材の開発などがあります。

ぜん息やCOPDに関する情報やイベントにも力を入れてきました。すこやかライフや各種パンフレットはここ5年で150万部近くを医療機関や患者さんに送付しています。コロナの際は、ぜん息患者であることを周囲に知らせる「ぜん息キーホルダー」を作成しました。寺川さんにはぜん息児を対象とした水泳大会に招待選手として4回ほど参加していただき水泳指導を行ってくださいましたね。

水泳大会での子どもたちは元気なので一見、ぜん息なのか分からないですね。でも、ぜん息の子どもたちが集まっている。自分がぜん息持ちなので、例えば、激しい運動からスタートしない方が良いことなどが分かります。長年、水泳をしながら「ぜん息は持っていない方がいいな」と思っていたのですが、経験者だから分かることや伝えられることがあることを実感しています。私は、修学旅行中の中学生にお話しさせてもらうことが多く、その際には必ず、ぜん息の話をするようにしています。「小児ぜん息だった人は?」「ぜん息の人はいますか?」と聞くと、結構、手が上がります。面と向かうだけでは分からないけれど、聞くといる。その中でもスポーツをしている人がいることに気づかされます。

今でも「会社では知られたくない」「ぜん息であることを伝えられない」といった悩みは多い。「伝えても分かってもらえないのでは」という声もありますので、苦しさや症状を周囲と共有できていないという悩みがあるのでしょう。特に、コロナ禍では、ぜん息による咳であっても人目を大変気にされていました。ぜん息キーホルダーは、本当に有用だと思いました。

ぜん息キーホルダーは大変な人気でした。電車の中で咳をしても、少しは温かい目で見てもらえたのではないかと思います。今後の予防事業について、期待するところをご教示ください。

調査研究や冊子配布、講演会など、ERCAの活動を通し、医療者として勉強させていただいてきました。看護師、薬剤師、理学療法士、介護士などを巻き込んで、「心の健康や元気を醸し出す環境づくりを一緒にしませんか」というメッセージを打ち出しても良いのではないでしょうか。

これからも変わらず、分かりやすい資料を届けていただきたい。医師は薬物療法に集中しがちですが、患者さんには日々の生活があります。どんな運動をしたらいいかなど、非薬物療法を伝える媒体は限られていて、すこやかライフの冊子やホームページは非常に重要な情報源だと思います。

それと、調査研究です。ぜん息やCOPDのより良い管理に役にたつ研究が継続的に行われてきました。ERCAの調査研究には特定のスポンサーがいません。偏ることなく、患者さんのことだけを考えられる調査研究です。そういう研究はとても貴重です。ぜひ調査研究は維持して欲しいと思います。

今、ピラティス(ドイツで考案されたエクササイズ)をはじめとして、呼吸を整えることがトレンドです。先ほど田中先生がおっしゃった呼吸筋の運動をピラティスなどと絡めて、親子で参加できるイベントをしてみるのも良いのではないでしょうか。ぜん息の人だけではなく、一般の親子も参加できるようにして、その中で、ぜん息についても啓発していく。ぜん息を正しく知るきっかけになったり、ぜん息の方を見かけたりしたときの対応にもつながると思うのです。

期待の言葉が大いに励みになります。予防事業は最近、呼吸リハビリテーションに力を入れています。効果があると言われながら、まだまだ知らない人が多い。世の中に知ってもらって、苦労されている方をどれだけ救えるかということを改めてしっかり意識したいと思います。調査研究も、改めて大事なことだと感じました。今、取り組もうとしている一つに、ぜん息の自己管理のためのアプリ開発があります。しっかり開発して効果検証していく。そして将来的には、禁煙アプリのように保険適用となってくれたらと思います。

予防事業とは、広い大気を相手にしている事業です。少しミシン目が緩やかなところで事業ができると思っていますので、しっかりと患者さんを助け、治療につなげていきたいと思います。

1979年昭和大学医学部卒業。81年昭和大学藤が丘病院呼吸器内科勤務。86年医学博士取得。89年昭和大学藤が丘病院呼吸器内科講師。96年昭和大学附属豊洲病院内科助教授。2006年昭和大学富士吉田教育部教授。18年昭和大学特任教授。22年昭和大学名誉教授。23年から社会福祉法人あそか会 あそか病院 院長。

1991年4月、日本電信電話株式会社入社、2018年6月、同社新潟支店支店長、2021年7月、同社相互接続推進部部長、同年2月、同社地域循環型ミライ研究所所長。2024年4月から現職。

1994年東京大学医学部医学科卒業。96年東京大学物療内科、2002年医学博士取得。03年帝京大学医学部内科学講座呼吸器・アレルギー学、16年6月から帝京大学医学部内科学講座呼吸器・アレルギー学教授。日本アレルギー学会気管支喘息ガイドライン専門部会作成委員。

1984年生まれ。3歳で水泳を開始。大学2年時の2004年、アテネオリンピックに出場し、200m背泳ぎで8位入賞。2012年のロンドンオリンピックでは100m背泳ぎで銅メダル、400mメドレーリレーで銅メダル。2013年の世界選手権では50m、100m背泳ぎで銅メダルを獲得。以後、スポーツキャスターなどとして活躍中。