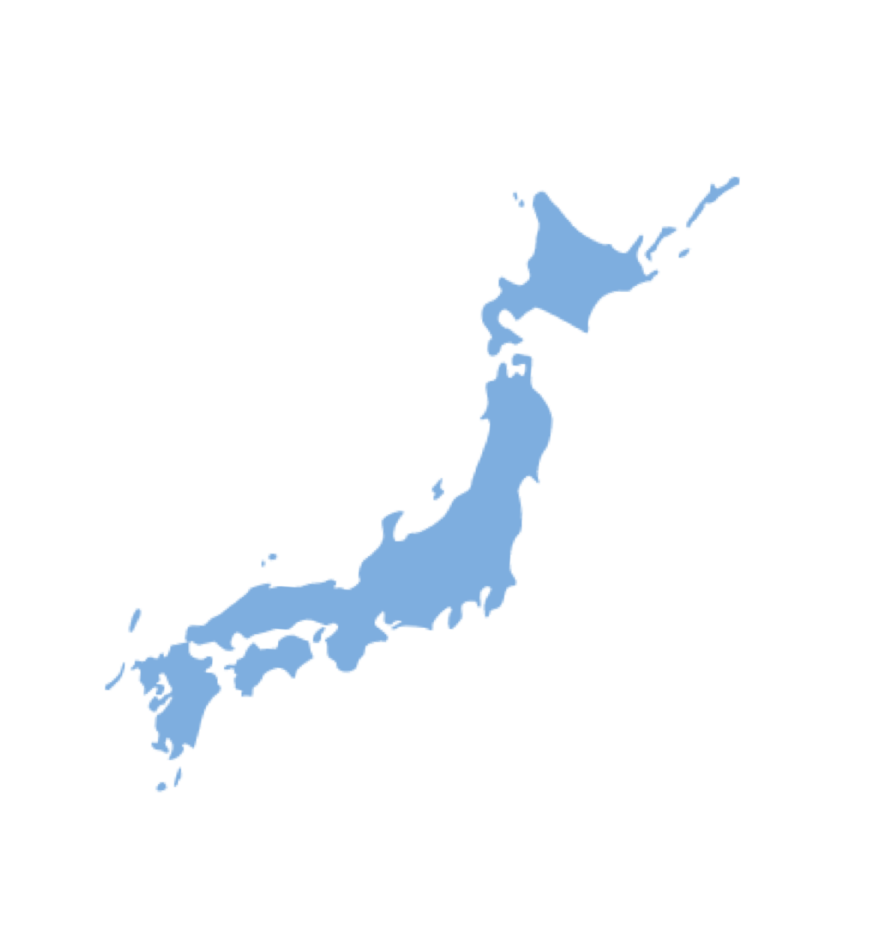

戦後の日本経済の急速な成長によって、日本の工業生産力と国民の生活水準は飛躍的に向上するが、一方では工業等から排出されるばい煙、汚水等により環境の汚染が進み、とりわけ公害による健康被害の発生は重大な社会問題となる。

|

|

||

|

|

|

|

| ポイント1 | 公害による被害はその原因が人為的なもの |

|---|---|

| ポイント2 | 一般の民事紛争と同様に被害者が公害発生原因者に民法の不法行為に基づく損害賠償を求める方法により解決を図らざるを得ない |

| ポイント3 | 民事訴訟により損害賠償を請求する場合、被害者側が「損害の発生」、「加害行為と損害との因果関係」、「加害者の故意・過失」、「被害者の権利又は利益の違法な侵害」を立証しなければならない |

![]()

| 課題 | ○ 環境汚染行為と健康被害の因果関係の科学的究明が困難 ○ 必要なデータが被告である企業側にあり原告側にない場合が多い など |

|---|

![]()

| 緊急的措置 | <事業の枠組み>公害による健康被害者の中には経済的理由等から十分な治療を受けていない者もいるという深刻な事態に対し、緊急的に個別の事例ごとに国・自治体による医療救済措置が講じられた

○ 水俣病:1958年(昭和33年)~ |

|---|

|

|

|

|

|

|

公害健康被害補償制度の発足以降、

大気汚染防止対策の目覚しい進展

・ 二酸化硫黄(SO2)による大気汚染

:ほとんどの地域で環境基準が達成

・ 二酸化窒素(NO2)や浮遊粒子状物質(SPM)の汚染

:環境基準の達成

状況が低いまま、ほぼ横這いで推移

![]()

| <中央公害対策審議会への諮問> | ○ 1983年(昭和58年)11月 環境庁長官から中央公害対策審議会に諮問 |

|---|---|

| (諮問内容) | 大気汚染の様態の変化を踏まえ、大気汚染系疾病にかかる第一種地域の今後のあり方について |

![]()

| <審議会における検討> | ○ 中央公害対策審議会環境保健部会の下に設置された「大気汚染と健康被害との関係の影響等に関する専門委員会」において検討 |

|---|---|

| <審議会の答申> | ○ 1986年10月 中央公害対策審議会より環境庁長官に答申 |

| (要 旨) | ・ 現在の大気汚染が総体として慢性閉塞性肺疾患の自然史に何らかの影響を及ぼしている可能性は否定できない ・ しかし、1955年(昭和30年)~1970年代(40年代)の一部地域における慢性閉塞性肺疾患が、大気汚染レベルの高い地域の有症率の過剰をもって主として大気汚染の影響と考え得る状況にあった ・ これに対し、現在の大気汚染の慢性閉塞性肺疾患に対する影響はこれと同様のものとは考えられない |

○ 国・地方公共団体が行う一般的なぜん息及び慢性閉塞性肺疾患対策及び環境改善に係る施策を補完し、より効果的にするもの

○ 一般的な疾病の予防・回復のための個人、家庭等における努力を促し、これとあいまって効果を挙げることを狙いとする

○ 事業の実施に当たっては、地域の大気汚染の状況、患者、住民の二一ズ等を把握した上で行う

○ 事業の財源は、ばい煙発生施設等設置者と大気の汚染に関連のある事業活動を行う者からの拠出金と国からの出資金により基金を設け、その運用収入で事業を実施する

|

|

||||

|

|

|

|

|

|