ぜん息等にまつわる知っておくとためになるお話を紹介するドクターの小話。第4回のテーマは「動物アレルギーぜん息」です。ペットとの暮らしは、私たちの心を癒し、生活に彩りを添えてくれます。一方で、犬や猫などの動物にアレルギーがある方にとっては、その存在がぜん息の悪化につながることもあり、慎重な対応が求められます。今回は、動物アレルギーが関係するぜん息(動物アレルギーぜん息)について、原因や対策、そして家庭での判断のポイントを国立病院機構三重病院臨床研究部の長尾みづほ先生がわかりやすく解説します。

「動物アレルギーぜん息」とは、ペットの皮膚や毛、唾液、尿などに含まれるアレルゲン(アレルギーの原因物質)を吸い込むことで、気道に炎症が起こり、咳や息苦しさといったぜん息の症状が現れる状態を指します。特に猫や犬のアレルゲンは非常に小さく空気中に長時間漂いやすいため、掃除をしていても完全に除去することは難しいのが現実です。

動物との接触がぜん息に与える影響には個人差があります。一部の研究では、幼少期から動物と暮らすことで免疫が鍛えられ、アレルギーの発症リスクが下がる可能性があると報告されています。しかし、すでにアレルギー体質のある人や家族にぜん息患者がいる場合は、動物の飼育が症状の悪化につながることもあります。特に猫アレルゲンは強力で、感受性のある人では少量でも症状が出ることがあります。

動物アレルギーをすでに発症している方にとって、最も効果的な対策はペットを手放すことです。これは非常に心苦しい決断ではありますが、アレルゲン曝露(ばくろ)を根本から断つことが、症状の改善や重症化の防止に最も有効とされています。

しかし、家族同然のペットを手放すことは、情緒的にも現実的にも難しい場合が多くあります。そのようなケースでは、次にご紹介するような対策を講じながら、アレルゲンとの接触をできる限り減らし、症状がコントロール可能な範囲であれば「共生」も可能となります。

治療の基本はアレルゲンとの接触を減らすことであり、それが難しい場合には以下のような対策が取られます。

カーペットや布製家具の掃除、空気清浄機の活用、ペットのシャンプーを定期的に行う。

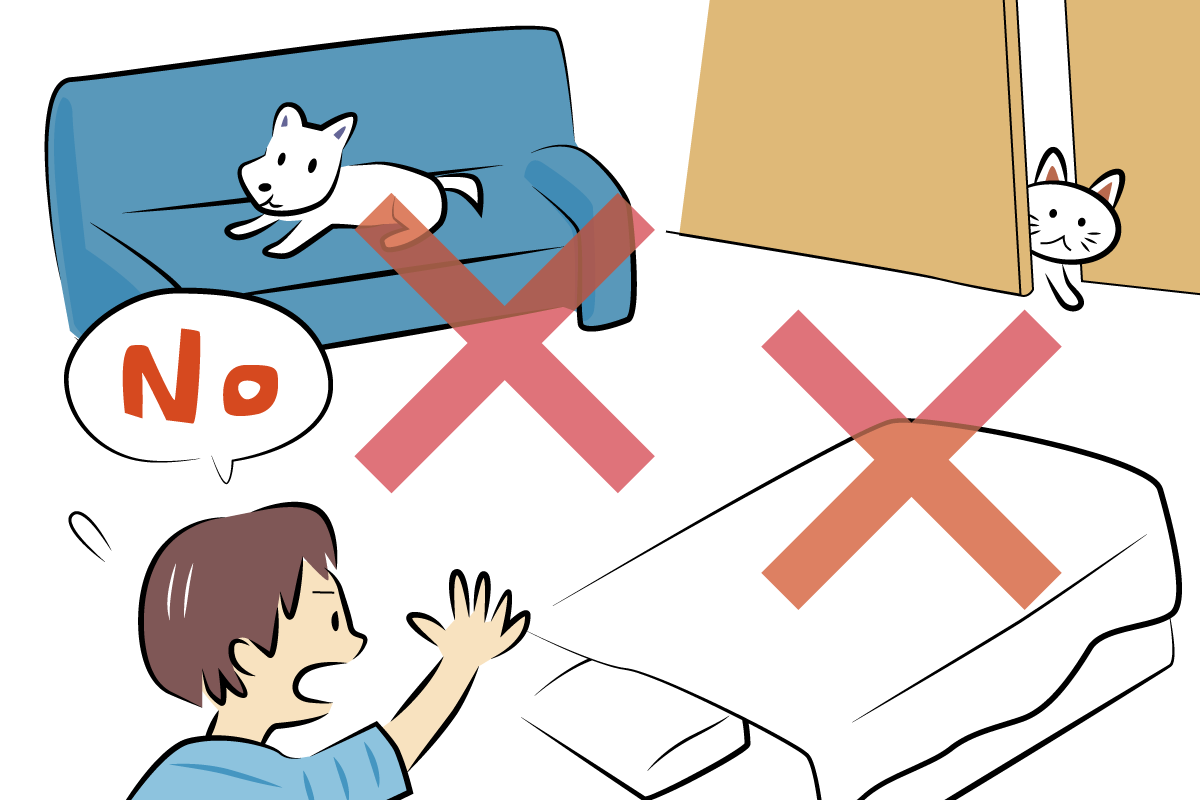

寝室に入れない、ソファの上に乗せないなど、接触の機会を減らす。

吸入ステロイドや抗アレルギー薬で気道炎症を抑える。

体をアレルゲンに慣らす治療法ですが、犬や猫のアレルゲンに対する免疫療法は日本では保険適用外であり、ごく限られた専門施設でしか実施されていません。

子どもが「犬や猫を飼いたい」と言ったとき、あるいは大人が癒しを求めてペットを迎えたいと考えたとき、その家庭にアレルギー体質の人がいるかどうかをまず確認しましょう。

特に注意が必要なのは、乳幼児がいる家庭です。ハイハイをする時期の赤ちゃんは床に落ちたアレルゲンに直接触れやすく、影響を受けやすいとされています。また、動物に触れた後に手を洗う、目がかゆいときに目薬をさす、といった行動が幼い子どもには難しく、対処が不十分になりやすいため、症状が重くなりやすい傾向にあります。

このような家庭では、ペットを飼う時期をもう少し先に延ばすという選択も一つのやさしい判断です。ペットを迎えることそのものを否定するのではなく、子どもが少し大きくなって自分でケアできるようになるまで待つ、という考え方もあります。どうしても動物との暮らしを希望する場合には、観賞魚やカメなど、毛やフケの飛散が少ないとされる動物を検討してもよいでしょう。

動物アレルギーがある方がペットを飼っている家庭を訪問する際には、事前に知らせておくことがトラブルを防ぎます。訪問前に掃除をしてもらう、ペットを別室に移してもらう、服の毛を取り除いてもらうといった配慮をお願いすることもできます。

訪問者自身も、マスクを着用する、抗アレルギー薬をあらかじめ服用しておく、帰宅後に着替えや洗顔・手洗いを行うなど、セルフケアを心がけると安心です。

「家族全員が安心して暮らせるかどうか」を一つの基準に、必要に応じて医師や専門家と相談しながら、最適な選択をしていきましょう。動物との豊かな時間を楽しむためにも、まずは健康を守るための準備から始めてみてください。

長尾みづほ先生

1997年岐阜大学医学部医学科卒業。同年岐阜大学医学部附属病院小児科研修医、2004年国立病院機構三重病院小児科。13年3月から国立病院機構三重病院臨床研究部長を務める。16年5月から三重大学大学院医学系研究科連携准教授を併任。日本小児科学会認定小児科指導医、日本アレルギー学会専門医・指導医・代議員。

ドクターの小話WEB版 動物アレルギーぜん息~「ペットを飼いたい」と思ったら④(全4回)