ぜん息等にまつわる知っておくとためになるお話を紹介するドクターの小話。第2回のテーマは「ぜん息と社会生活」です。ぜん息があることで、知らず知らずのうちに日常生活のさまざまな場面で影響を受けていることがあります。近年は治療薬も進歩し、負担に感じずに生活することが可能な時代になってきています。今回は、学校や職場、そして家庭など、社会生活の中で気をつけたいポイントや配慮について国立病院機構三重病院臨床研究部の長尾みづほ先生が解説します。

学校生活では「ほこりっぽいところで増悪(発作)が起きやすい」といったことは気がつきやすいですが、気をつけたいのは運動によって引き起こされる増悪です。「運動によってバテやすい」「自分は体力がないのかな」と思っているようなことが、実はぜん息発作が起きているためであった 、ということもあります。「吸入ステロイドなどできちんと治療することでとても楽に走れるようになった」という患者さんもいますから、日頃の自分の状態を振り返ってみてください。

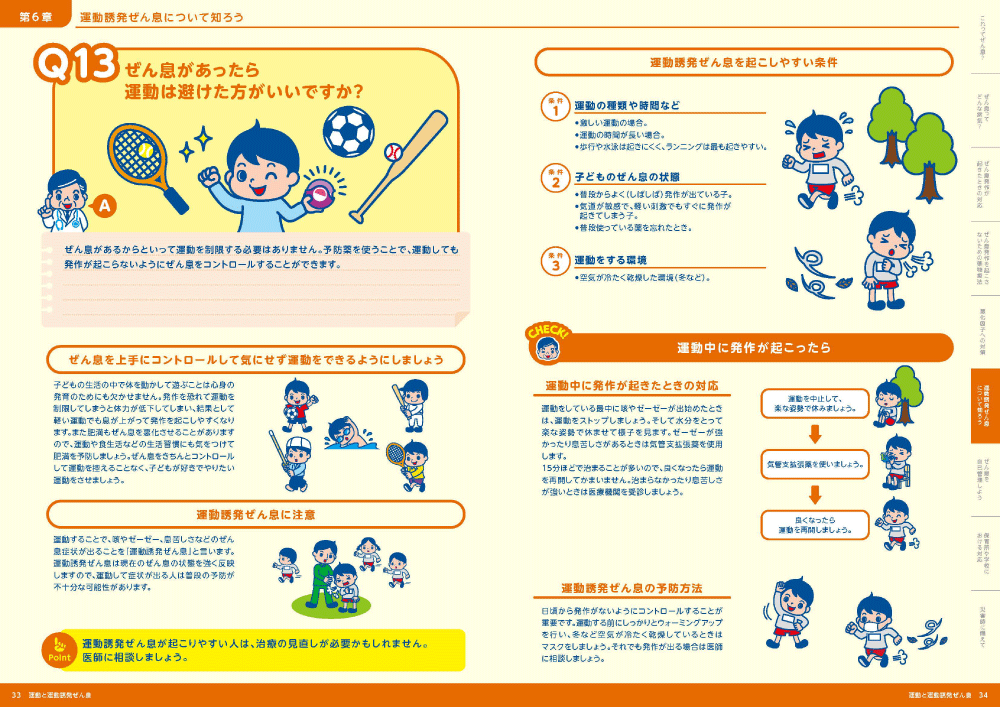

参考:運動誘発ぜん息とは?(「おしえて 先生!子どものぜん息ハンドブック」より抜粋)

●「おしえて 先生!子どものぜん息ハンドブック」はこちらから(別ウインドウで開きます)

学校で配慮をしてほしい場合には、「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」が役立ちます。この指導表を学校側に提出することで、「運動前に吸入薬を使う」「埃の多い場所の清掃当番を避ける」など、具体的な配慮を受けやすくなります。

●参考:学校生活管理指導表の活用方法はこちら(別ウインドウで開きます)

大人のぜん息患者さんにとって、職場環境の整備も大切です。喫煙者が多いオフィスでは、受動喫煙が発作を誘発する大きな要因となります。分煙の取り組み、定期的な通院など職場の理解を得やすいように、まず自分の症状を適切に把握して、上司や同僚に共有しておくといいでしょう。

動物アレルギーを持つ方にとっては、ペットの毛やフケが発作のきっかけになることがあります。しかし、既にペットがいてすぐには手放せないなどいろんな事情がある場合もあります。定期的にペットを洗う、ブラッシングする、部屋の掃除を徹底する、空気清浄機を使用するなどの環境整備を行うことで、ペットとの暮らしを続けながら症状をうまくコントロールしているご家庭もあります。家族全員がぜん息とアレルギーについて正しく理解し、協力して生活環境を整えることが大切です。

ぜん息に対しての正しい理解が、患者だけではなく、社会全体にも必要です。コロナ禍のときには、咳をしているとコロナではないかと疑われてつらい思いをした方もいるのではないでしょうか。公共施設での分煙は進んでいますが、主催者の裁量によるイベントは難しい場合もあります。テレビやラジオ、SNSなどさまざまなメディアを通じて、ぜん息に関する正しい情報を幅広い世代に広く発信していけるといいですね。

長尾みづほ先生

1997年岐阜大学医学部医学科卒業。同年岐阜大学医学部附属病院小児科研修医、2004年国立病院機構三重病院小児科。13年3月から国立病院機構三重病院臨床研究部長を務める。16年5月から三重大学大学院医学系研究科連携准教授を併任。日本小児科学会認定小児科指導医、日本アレルギー学会専門医・指導医・代議員。

ドクターの小話WEB版 ぜん息と社会生活~気をつけたいポイントは?②(全4回)