暑い夏が続き、熱中症のリスクが高くなっています。「熱中症対策新時代 イチから学ぶ熱中症」第2回では、大阪府結核予防会大阪複十字病院副院長の松本智成先生にうかがった熱中症予防のポイントや、ぜん息、COPDの方が気をつけるべき点を紹介します。

大阪府結核予防会大阪複十字病院

大阪府結核予防会大阪複十字病院

松本智成副院長

――熱中症はどんな病気ですか。ぜん息、COPDと熱中症との関連はありますか。

松本副院長 人間には体温が上がっても体の熱を外に逃がす仕組みがあり、体温が一定に保たれます。しかし、暑い場所でスポーツや労働を続けると、汗をかいて体の水分が失われたり、体温調節機能のバランスが崩れたりして、体に熱がたまり、熱中症に至ります。特に体温調節機能が弱くなっている高齢者や、ぜん息やCOPDを含め基礎疾患のある方は、熱中症のリスクが高まります。

急激な温度変化はぜん息の発作を引き起こす要因の一つです。ぜん息やCOPDの患者さんは吸入薬で気道の過敏性を抑えることが重要ですが、高齢の患者さんはうまく吸えていないこともあります。そのため、暑い時期は一定の温度が保たれた涼しい部屋で過ごし、生活環境の中での大きな温度変化をできるだけ避けるようにしましょう。また、COPDの方は気温が高くなると、呼吸困難感が出てきますので、温度管理が特に重要です。

――熱中症予防で大切なことは何でしょうか。

松本副院長 熱中症予防の要点は、できるだけ涼しい服装で涼しい場所にいるようにすることと、こまめな水分補給です。熱中症は暑い室外で発症することが多いと思われるでしょうが、約4割は室内で起こっています。

涼しい室内環境を保つには、エアコンを使い、室内温度を管理することが必要です。エアコンの電気代がもったいないからと、扇風機だけで過ごす方もいますが、30度を超える室温になると、扇風機をつけても熱風が来るだけで、ほとんど意味はありません。暑さをがまんしないで、エアコンを使用してください。エアコンで注意すべきことは、エアコンの掃除をきちんとすることです。掃除をしないまま使っていると、ほこりやカビがエアコンによって室内にまき散らされ、ぜん息発作の要因になります。

暑い屋外から気温差のある涼しい場所へと移動しなければならないときは、マスクを着けて急な気温の変化をできるだけ少なくしましょう。マスクをすることで気道が気温差の影響を受けにくくなります。また、エアコンの効いた電車や部屋に入るとき用の上着を用意すると良いでしょう。

――水分補給の目安はありますか。

松本副院長 水分は食べ物に含まれる水分を別にして、心不全・腎不全等の持病がなければ、飲み物から1日1~2リットルを摂取することが目安とされています。暑い日にはもっと多く摂取してもよいでしょう。高齢者は体の水分が少なめですので、のどが渇いていなくても、こまめに水分を摂取することが大事です。

外出時には、飲み物を持ち歩きましょう。ビールなどのアルコールで水分を補給するという方がいるかもしれませんが、アルコールには強い利尿作用があるため、さらに水分が排出され、脱水状態になることがあります。逆効果になるので、注意してください。

――水分補給は水よりもスポーツドリンクの方が良いのでしょうか。

松本副院長 汗と一緒に体外に出てしまうミネラルなどの成分を補給できるものが望ましいです。真水だけを大量に飲むと、血中のナトリウム濃度が下がり、こむらがえりなどが起きやすくなります。

ただ、普段からきちんとバランスの良い食事を取れていれば食事から塩分が取れているので真水を飲んだとしてもそれほど悪影響はありません。水分補給はスポーツドリンクや経口補水液でなくとも問題はありません。

暑くて食欲がなくなってしまいがちな季節ですが、きちんと食事を取って、いつもより多めの水分を取るということを意識していただければよいと思います。

――暑い日が続く中でも身体を動かした方がいいのでしょうか 。

松本副院長 運動をして筋力を付けることはCOPDやぜん息の患者さんにとって大事なことです。COPDの患者さんの中では、日常的に運動をしている人がしていない人と比べて長生きすることが報告されています。また、運動時間とは別に、座っている時間が長いと、それだけで死亡の危険性が高まることもわかっています。とはいえ、暑い日の日中に運動するのは危険なので、涼しい場所や時間帯に運動するようにしましょう。

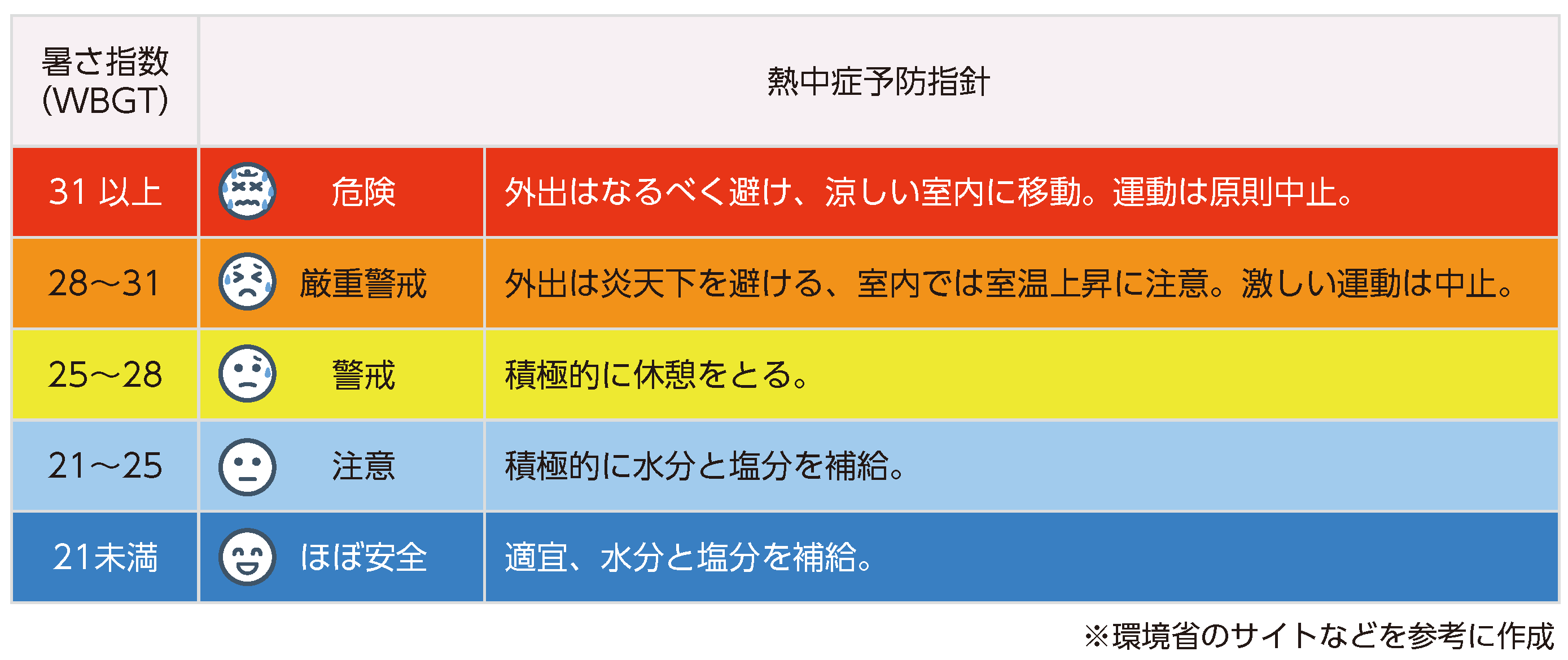

熱中症の危険度を示す目安として、気温や湿度、日射などから算出する暑さ指数(WBGT)があります。

● 【参考コラム】熱中症対策新時代 イチから学ぶ熱中症①(別ウインドウで開きます)

WBGTを参考にして、朝や夕方以降の涼しい時間や、ジムなどを利用して屋内で体を動かすのがおすすめです。COPDの患者さんは、ややきついくらいの身体活動(日常生活の中で動くこと)が推奨されています。特別な運動を無理にする必要はありません。例えば、日常生活の中で、散歩、買い物に行く、部屋の掃除をする、階段を下りる(いずれも20分間)などを、取り入れてみましょう。

環境省の熱中症予防サイトでは、暑さ指数の予測値が高い場合に、熱中症警戒アラートを発表しています。WBGTの啓蒙活動が取り組まれていますが、まだ知らない方が多くいます。ぜひ、WBGTを活用してください。

また、室内用の暑さ指数計が市販されています。これを使って室内の暑さ指数を測り、暑さを感じなくても指数を基準に対策を取ることも有効です。

● 【関連コラム】運動をしましょう、続けましょう①~ぜん息、COPDの方が運動することの意義~(別ウインドウで開きます )

● 【関連コラム】運動をしましょう、続けましょう②~ぜん息の方が運動する際に注意すること~(別ウインドウで開きます )

● 【関連コラム】運動をしましょう、続けましょう③~COPDの方が運動する際に注意すること~(別ウインドウで開きます )

――自身が熱中症かもしれないと思ったときは、どうすればよいですか。周囲に熱中症の疑いがある人がいた場合は、どう対応したらよいでしょうか。

松本副院長 熱中症を疑う症状は、めまい、立ちくらみ、顔のほてり、吐き気、頭痛、大量の発汗、高体温、意識障害などさまざまです。自分で症状に気づいた場合、冷たい水分をとりましょう。体の深部体温を下げることにつながり、有効です。涼しい場所に移動し、涼しい服装になり、体を冷やします。

家族や周囲の人の異変に気づいた場合、まず呼びかけに応えるかどうかを確認します。呼びかけに応えることができる場合は、涼しい場所に移し、服をゆるめ、水分を摂取させます。

呼びかけに応えない場合は救急車を呼んでください。熱中症以外の重篤な病気であることも考えられます。無理に水を飲ませようとはせず、涼しい場所に移し、服をゆるめます。保冷剤をタオルにまいて、太ももの付け根、脇の下、首を冷やします。

何よりも重要なのは、熱中症にならないよう注意することです。

――国は熱中症死者半減を目指しています。その達成に必要なことは何でしょうか。

松本副院長 暑さ指数(WBGT)をもっと活用するよう周知することが必要です。また、薬局やコンビニなどで「クーリングシェルター」という暑さから避難する場所を設ける取り組みが広がっています。これらを積極的に使いましょう。熱中症になる方の半数以上は高齢者です。社会的に孤立している方が少なくない。周囲に人がいて、異変がある場合には、助けてもらえるような状況をつくることが大事です。社会的孤立を防ぐということが一番重要だと思います。

次回は、松本先生からもお話があった「クーリングシェルター」について、身近な薬局が取り組んでいる具体的な事例をご紹介します。

(この記事は3回連載の予定です)

松本智成(まつもと・ともしげ)先生

1993年、大阪大学医学部医学科卒業。大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター臨床研究部長兼感染症センター長などを経て、2015年から大阪府結核予防会大阪病院(現・大阪府結核予防会大阪複十字病院)診療部長。16年から副院長。日本救急医学会、日本呼吸器学会などのワーキンググループが2020年6月に公表した「新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた熱中症予防に関する提言」のメンバーの一人。

熱中症対策新時代 イチから学ぶ熱中症➁