すこやかライフNo.47 2016年3月発行

![]() 特集:小児ぜん息・COPD 検査結果の活用法を知ろう

特集:小児ぜん息・COPD 検査結果の活用法を知ろう

呼吸機能検査

診断や経過観察のために行われる重要な検査

- 目的:空気の通り道の広がりを調べる

- ぜん息の人の気道は、慢性的に炎症が起こっているため、健康な人の気道よりも狭く、空気が通りにくい状態となっています。

- しかし、気道の状態を目で見ることはできません。呼吸機能検査は、目に見えない気道がどのくらい狭くなっているかを数値やグラフで知ることができる、もっとも重要な検査です。

- 気道の状態が客観的にわかるため、ぜん息の診断のためだけでなく、経過観察や重症度、薬の効果判定などのために、繰り返し行われる検査です。

- また、ぜん息の症状が起こらなくなり、良くなったかのように見えたときに、本当に気道の炎症が治まり、広がりが改善されているのかを判断するときにも有用です。

- 呼吸機能は、スパイロメータという検査機器を使って調べます。ただし、この検査は患者さんの協力が必要です。思いきり息を吸って吐き出す必要があるため、乳幼児には難しく小学生くらいからでないと受けられない検査です。誤った方法で検査を受けると、正しい結果が得られませんので、医師や検査技師の指示に従い検査を受けましょう。

スパイロメータを使った

呼吸機能検査の様子

マウスピースを口にくわえ、鼻をクリップでつまんで、最大限に息を吸った後、できるだけ速く、勢いよく最後まで息を吐ききります。

結果が出たらここをチェック

呼吸機能検査では、最大限に息を吸って一気に吐き出したときの空気量(努力性肺活量)、最初の1秒間で吐き出した空気量(1秒量)、努力性肺活量に対する1秒量の値(1秒率)を測定します。

ぜん息の場合、気道が狭くなっているために1秒量や1秒率が低下する傾向にあり、1秒率が70%(小児では80%)以下に低下している場合、ぜん息が疑われます。

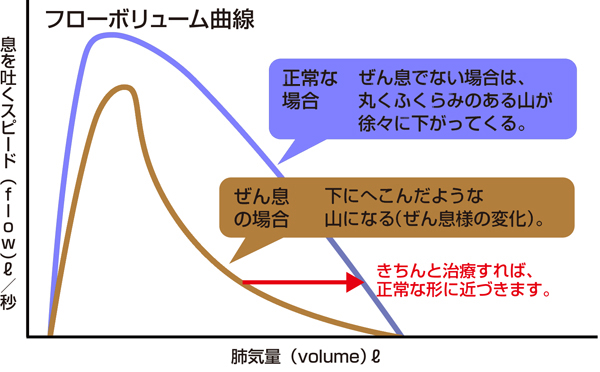

結果の中でも目で見てわかりやすいのは、「フローボリューム曲線」というグラフです。 1秒量や1秒率が低下しているということは、気道が狭くなり空気を吐き出すのに時間がかかっている、という意味です。この場合、フローボリューム曲線は上記のような「ぜん息様の変化」が見られるグラフになります。

治療をきちんと行うことで正常に近い形にすることができます。そのため、治療を継続して行い、ぜん息をコントロールできているか、の指標にもなります。

検査を受けて行動をチェンジ!

症状がないときでも治療への取り組みを見直すきっかけに

ぜん息の治療は小児気管支ぜん息の治療を目標に行われます。

治療を継続して行い、症状なく、ぜん息のない人と同じ生活ができることが大切です。同時に、呼吸機能検査の結果が正常で安定していることも大きな治療の目標です。

症状がなくなったように見えても、フローボリューム曲線にぜん息様の変化があれば、気道が狭くなっていて症状や発作が起こりやすくなっている、という意味です。このようなときに、自己判断で薬をやめたり、環境整備を怠ったりすると、気道の炎症がひどくなり症状や発作が起こるようになってしまいます。

本当に呼吸機能も正常化しているのかを呼吸機能検査で確認しましょう。そして、フローボリューム曲線に変化が見られる場合は、ぜん息治療への取り組みを見直してみましょう。

小児気管支ぜん息の治療目標

- 症状のコントロール

- 発作治療薬の使用回数が減少、または必要がない

- 昼夜を通じて症状がない

- 呼吸機能の正常化

- 呼吸機能検査の結果やピークフロー測定の値がほぼ正常で安定している

- 気道過敏性が改善して、運動したり、冷たい空気を吸っても症状が出ない

- QOL(生活の質)の改善

- スポーツも含め日常生活を普通に行うことができる

- 治療に伴う副作用が見られない

「小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2012」より引用して一部改変

自宅でできる呼吸機能の検査

ピークフロー測定

ピークフローメータという測定器を使えば、自宅でも気道の状態を調べることができます。

ピークフローメータという測定器を使えば、自宅でも気道の状態を調べることができます。

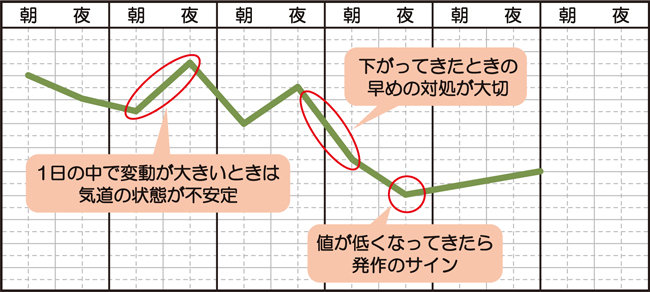

症状がないときでも毎日ピークフロー測定を行い、その結果をぜん息日誌に記録しグラフにしてみましょう。ピークフローの値は、気道が狭くなり症状や発作が起こりそうになると徐々に下がってきます。また、1日の中で変動が大きいときも危険信号です。

ピークフローの値の変化を見ることで、気道が狭くなってきたことを症状や発作が起こる前にいち早く察知し、事前に対処できるようになります。

ピークフローメータを使ってみたい場合は、医師に相談してみましょう。現在は、インターネットでも購入することができます。

- ピークフローメータの使い方やぜん息日誌について詳しくは、「ピークフローを測りましょう」(環境再生保全機構のホームページ)をご参照ください。

- 前のページへ(血液検査(小児ぜん息))

- 呼吸機能検査(小児ぜん息)

- 次のページへ(より詳しく調べたいときに行われる専門的な検査(小児ぜん息))