サーキュラーエコノミーEXPO ~2024年度~

開催報告

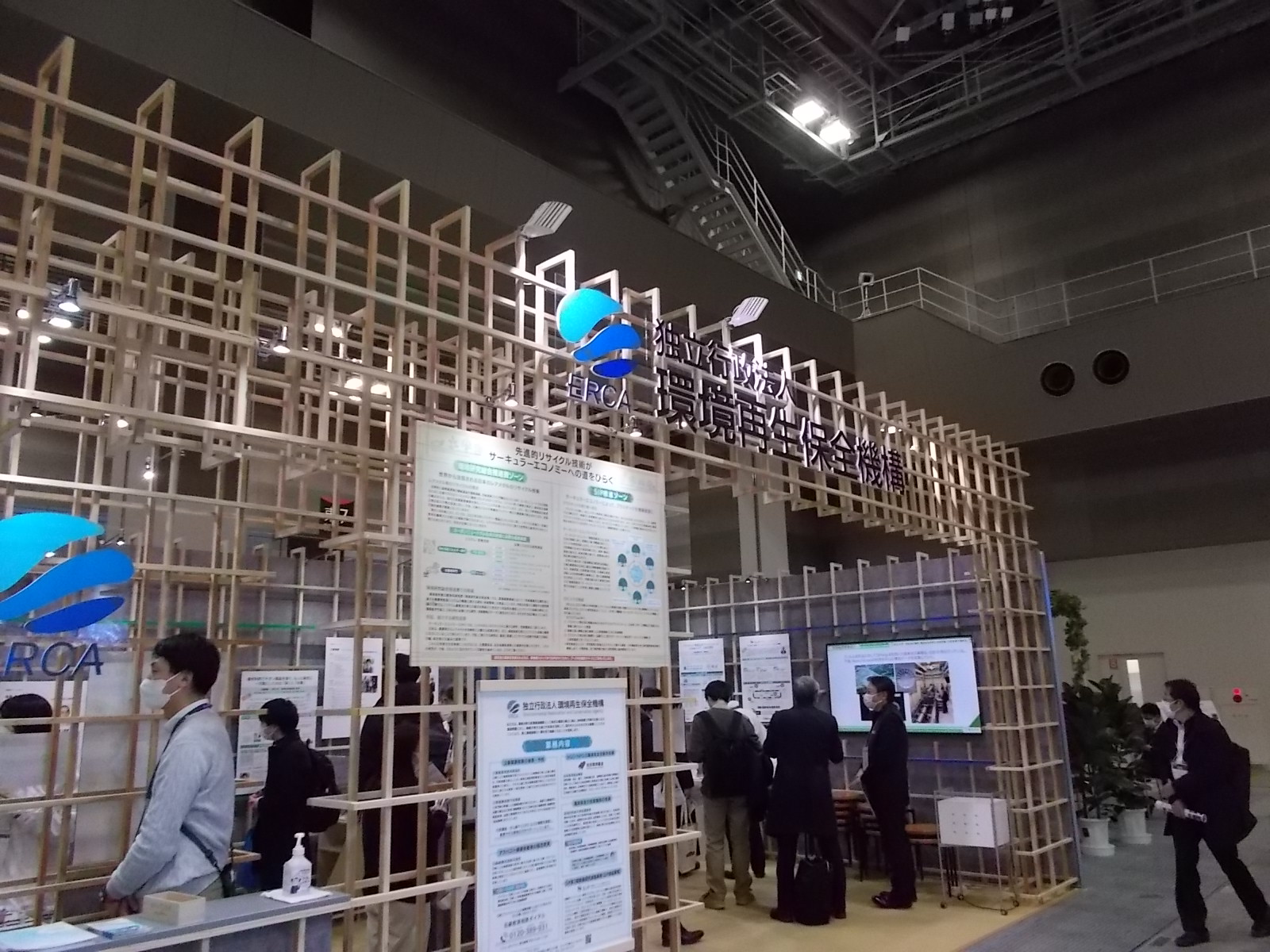

2/19-21のサーキュラーエコノミーEXPOは盛況となりました。

ご来場、誠にありがとうございました。

- ERCAブースへの訪問者 1,000名超

- ERCAミニセミナー参加者 174名(全8回)

開催概要

| 開催概要 | |

|---|---|

| 日時 | 2025年2月19日(水)・20日(木)・21日(金)、10:00~17:00 |

| 開催場所 | 東京ビッグサイト 東展示棟 E85-62(ERCAブース) (東京都江東区有明3-10-1) |

| イベントURL |

https://www.decarbonization-expo.jp/hub/ja-jp/about/ce.html |

| 参加方法 | 要来場登録(無料) |

| 来場登録URL |

https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1239113059900669-1WW |

| 境研究総合推進費・展示課題※【 】内は、ERCAによる研究課題番号 | |

| 九州大学・後藤雅宏教授【3-2302】 |

酸や有機溶媒を使用しない、環境調和型レアメタルリサイクル技術を開発~詳細(PDF、1,221KB) |

| 東北大学・熊谷将吾准教授【3MF-2202】 |

自動車ワイヤーハーネス(WH)から高品質の銅と塩ビ被覆材を回収・リサイクル詳細(PDF、1,177KB) |

| 東京大学・藤井祥万特任准教授【3G-2401】 |

1年前の熱を使える? ゼオライトを用いた蓄熱輸送システム詳細(PDF、1,468KB) |

| SIP・第3期課題 | |

| サーキュラーエコノミーシステムの構築 |

プラスチックにおけるサーキュラーエコノミーシステムの構築を目指した、デジタル情報による市場の可視化、動静脈連携、再生材データバンクの構築などの取り組み 1.日本電気株式会社:プラスチック情報流通プラットフォーム(PLA-NETJ)の研究開発詳細(PDF、3,812KB) 2.アミタホールディングス株式会社:自治体協力回収プラスチックの分別・供給システムの確立詳細(PDF、1,618KB) 3.東北大学:再生プラスチックの循環性向上のための品質分析データバンク構築詳細(PDF、2,032KB) 4.豊田合成株式会社:自動車内外装部品への適用に向けた試作および品質評価詳細(PDF、441KB) 5.トヨタ紡織株式会社:再生材の自動車部品への適用に向けた品質評価及び自動車部品開発詳細(PDF、665KB) |

サーキュラーエコノミーとは?

「サーキュラーエコノミー(循環経済)」は、環境分野でよく聞かれる言葉のひとつになっています。持続可能な社会は、資源を使って製品を生産し、販売し、消費し、廃棄するという一方通行の経済(リニアエコノミー)のもとでは達成は困難です。製品を消費したあと、資源を取り出し、再利用して、再び製品化する、もしくは、ほかの用途に資源を用いるという経済の循環が不可欠となります。

「リサイクル」の概念や言葉自体は、新しいものではありませんが、可能な限り、資源の再利用と循環を徹底させるという経済のあり方が、強く意識されるようになったのは、比較的、近年のことです。リサイクルが部分的なものにとどまっていては、持続可能性は確保できないため、「サーキュラーエコノミー」という概念が打ち出され、このワードを軸に世界が大きく動き始めています。

サーキュラーエコノミーを巡る世界と日本の動き

世界の動向として、例えば、欧州委員会は2020年3月に、製品の設計、製造から利用、再利用、資源としての再生利用まで、ライフサイクル全体での取り組みを重視した、新たな「循環型経済行動計画」を公表しています。その後も、バイオプラスチックや生分解性プラスチックなどに関する総合的な施策を講じ(2022年11月)、包装材に関する規則案をまとめるなど(2024年3月)、持続可能な社会を構築すべく、循環経済への移行を積極的に推し進めています。

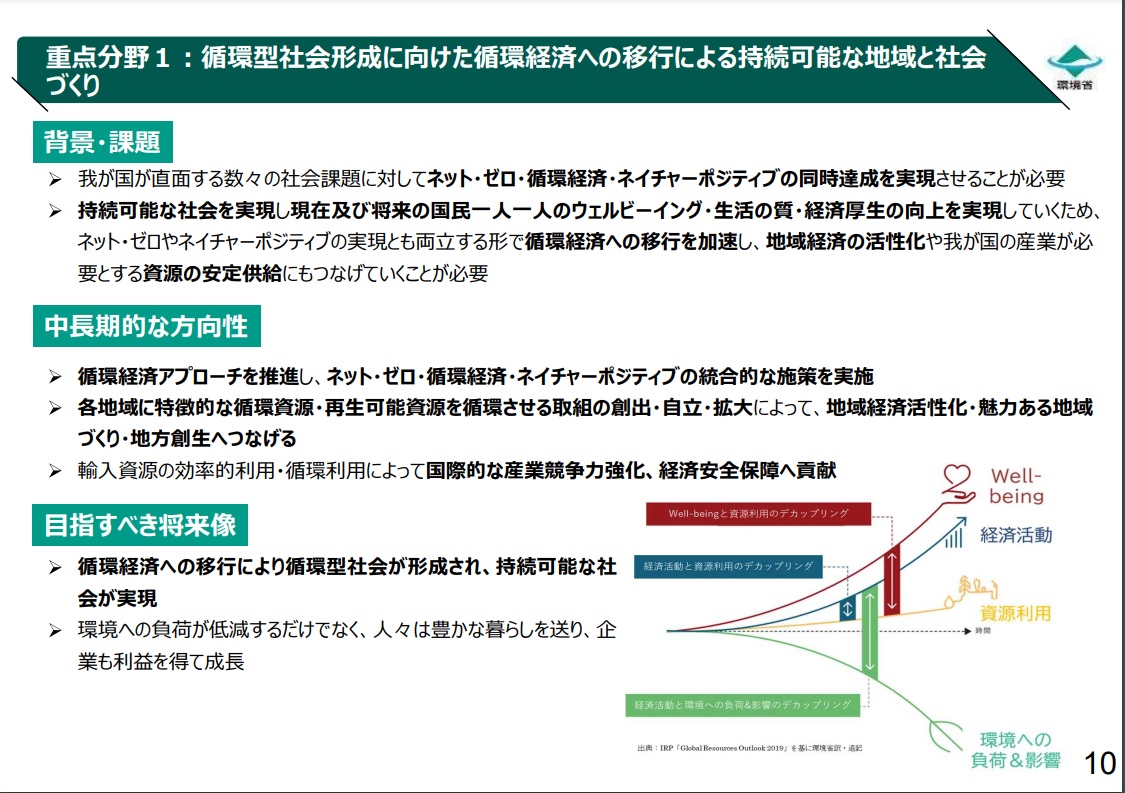

日本でも、「第六次環境基本計画」(2024年5月閣議決定)において、ネットゼロ・循環経済・ネイチャーポジティブを統合的に達成することによる相乗効果(シナジー)への期待が明示されました。これは、同計画が目指す「ウェルビーイング/高い生活の質」の実現に資するような経済社会システムへの転換につながるものだからです。

また、同年8月閣議決定の「第五次循環型社会形成推進基本計画」では、「循環経済への移行は、気候変動、生物多様性の保全、環境汚染の防止等の環境面の課題と合わせて、地方創生や質の高い暮らしの実現、産業競争力の強化や経済安全保障といった社会課題の同時解決にもつながるもの」と位置づけられ、循環経済はますます重視されるようになっています。

「第五次循環型社会形成推進基本計画 ~循環経済を国家戦略に~」の概要より(スライド10)

環境研究総合推進費、SIP事業とサーキュラーエコノミーEXPO

ERCAは、環境研究総合推進費やSIP事業によって、環境研究・技術開発を推進させ、循環経済に貢献する環境研究・技術開発への支援を続けています。

環境研究総合推進費においては、最終的には、研究成果を、国の環境政策へ反映させたり、社会実装を目指して企業と連携させることにより、環境問題を解決に導くことを意図しています。

SIP事業においては、日本経済の再生と持続的経済成長につなげることを目指しています。

環境問題を解決に導く研究や技術、あるいは環境政策への貢献度が高いと思われる研究や技術が多くの方の目に触れるよう、「サーキュラーエコノミーEXPO」に出展し、環境研究総合推進費の研究成果とSIP第3期課題「サーキュラーエコノミーシステムの構築」の取り組みをわかりやすく紹介しています。このEXPOは、循環経済・サステナブル経営を実現したい企業の経営者、幹部、経営企画、設計・製造部門などが多数来場する商談展となっています。

推進費事業からは、「レアメタルのリサイクル」、「銅線及びその被覆材の再生(ワイヤーハーネスの再利用)」、「未利用となっている熱の地域での活用」の3つの研究について展示します。いずれも、資源としての希少性、脱炭素社会の促進などの点から注目度が高い研究課題であり、同時に、研究の進展により、近い将来の社会実装を見据えている課題でもあります。出展期間中は各研究者が来場し、ミニセミナーを実施するほか、企業や自治体関係者との面談(マッチング)も行います。

また、社会に不可欠で、日本の経済・産業競争力にとって重要な課題に府省連携で分野横断的に取り組むSIP事業からは、プラスチックの資源循環をテーマにした展示をいたします。SIP事業においても、関心を持つ企業等との面談を行います。

サーキュラーエコノミーEXPOの出展課題(2024年度)

1.九州大学・後藤雅宏教授【3-2302】

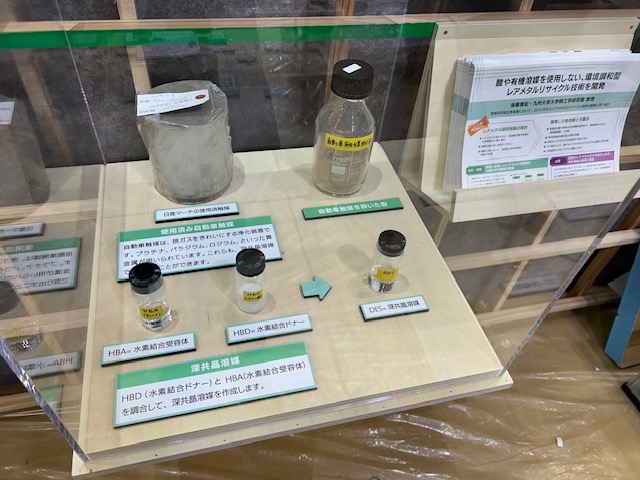

「酸や有機溶媒を使用しない、環境調和型レアメタルリサイクル技術を開発」

廃棄家電、自動車などからのレアメタルの抽出

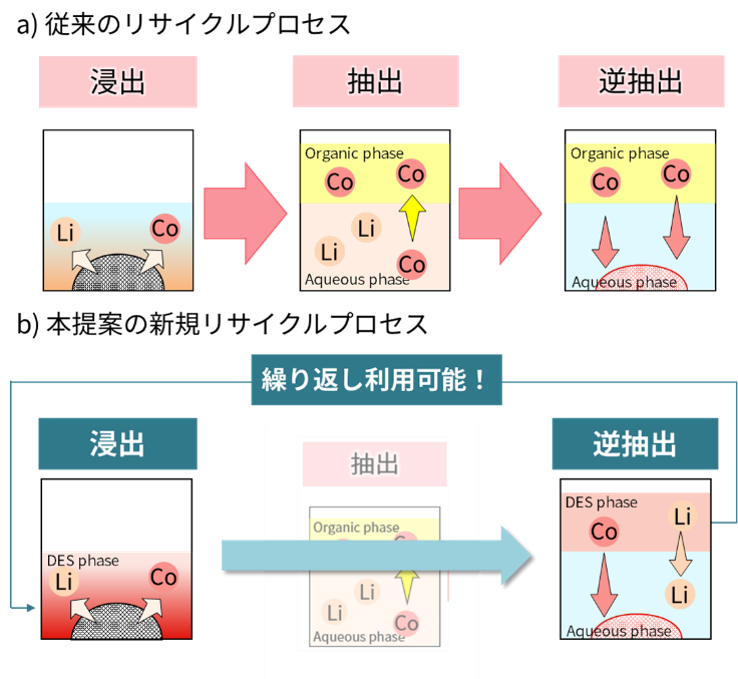

廃自動車や棄家電製品には、レアメタル等が含まれるため、こうした希少な金属を取り出し、再利用することは、重要なリサイクル技術と言えます。ただ、課題もあります。現在のレアメタル抽出法では、高濃度の酸や有機溶媒を使用するため、環境負荷が無視できないのです。また、高温高圧下での作業を含むため、二酸化炭素の排出も避けられません。

このため、九州大学の後藤教授は、「深共晶溶媒」(しんきょうしょうようばい)、「イオン液体」といった溶媒を用いた技術開発を進めることで、環境負荷を大きく下げること、効率よく希少金属を取り出すこと、二酸化炭素の排出量を抑えることを考えました。

深共晶溶媒で高効率に分離回収

本研究では、計算科学やデータサイエンスを応用することで、深共晶溶媒を自由に分子設計することを可能にしました。これにより、たとえば、リチウムイオン電池から、Ni(ニッケル)、Co(コバルト)、Li(リチウム)などを効率的に分離回収することができるようになりました。これは、最適な分子設計によって、目的とするレアメタルを溶かし出す溶媒を調製できるようになったためです。今では、1回の操作で90%以上分離できるまでになりました。

ほかにも、後藤教授の技術にはいくつもの利点があります。

こうしたことから、後藤教授の技術は非鉄金属業界や自動車産業などで生かされるものと考えられます。

- 従来の溶媒は繰り返しての利用ができなかったのが、深共晶溶媒は複数回、利用できる。

- 廃棄物からレアメタルを抽出するだけでなく、天然の鉱物資源からも分離できる。たとえば、塩湖海水からLiを回収したり、天然鉱石から、NiやCoを回収したりする際にも用いることができる。

- レアメタルだけでなく、貴金属であるPt(プラチナ)、Pd(パラジウム)、Rh(ロジウム)や、コモンメタル(ベースメタル)と呼ばれるFe(鉄)、Cu(銅)、Zn(亜鉛)、Al(アルミニウム)などの分離にも応用できる。

- 高温、高圧下での浸出工程が省略できるので、二酸化炭素の排出削減に貢献。

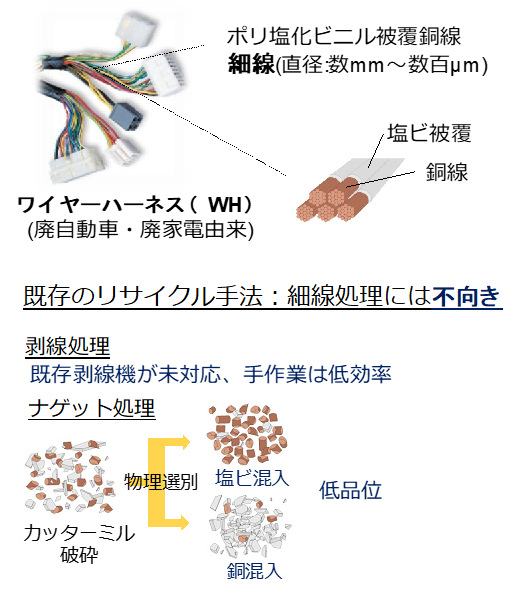

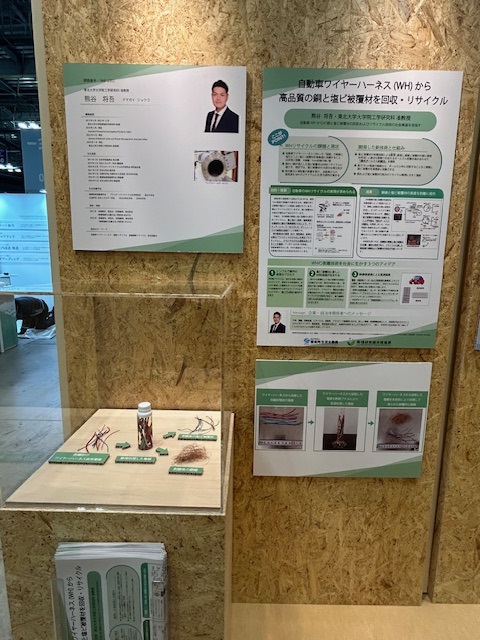

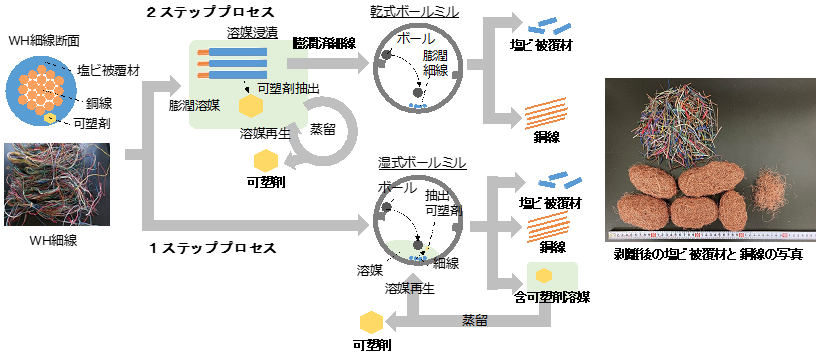

2.東北大学・熊谷将吾准教授【3MF-2202】

「自動車ワイヤーハーネス(WH)から高品質の銅と塩ビ被覆材を回収・リサイクル」

銅と塩化ビニルからなるワイヤーハーネス

ワイヤーハーネス(WH)は、自動車や鉄道などで大量に用いられており、電源供給や信号通信用の電線が束になったもののことです。自動車用ワイヤーハーネスの電線の素材には、多くの場合、「銅」が用いられています。また、それを保護する被覆材には、一般的に絶縁性に優れた「塩化ビニル樹脂」が用いられています。

使用済みWHは、2018年までは、大部分が中国に輸出されていましたが、同国の輸入規制によって、日本国内に滞留することとなり、国内での処理が課題となっています。

ただ、従来の方法では、銅線と塩化ビニルを剥離して得られる銅線と塩化ビニルの品質が低いという問題がありました。銅に細かな塩ビが混入する、逆に塩ビに細かな銅が混入するなどのことが起きるのです。資源を循環させるためには、いかに高精度に剥離するかが問われますが、熊谷准教授は、これに挑戦しました。

銅と塩ビを高精度に100%分離・回収

使用済みWHを適切な溶媒に浸して膨張させ、脆くしたあと、粉砕機(ボールミル)にかけると、銅線と塩ビ被覆材を高精度に剥離することができるようになりました。こうして、現在は大部分が埋め立て処分されている塩ビ被覆材も、リサイクルされる可能性が大きくなっています。

一方、銅は電気を通しやすい性質を持つため、電気自動車や太陽光パネルなどに向けた銅の需要が、近年、ますます高まっています。こうして、従来のように銅スクラップから回収するだけでは、需要を満たせなくなってきています。熊谷准教授の技術は、これに応える可能性を秘めています。

この高精度な分離・回収技術は、電線、非鉄金属、リサイクル、自動車、プラスチック産業などで、生かされるものと考えられます。

©熊谷将吾

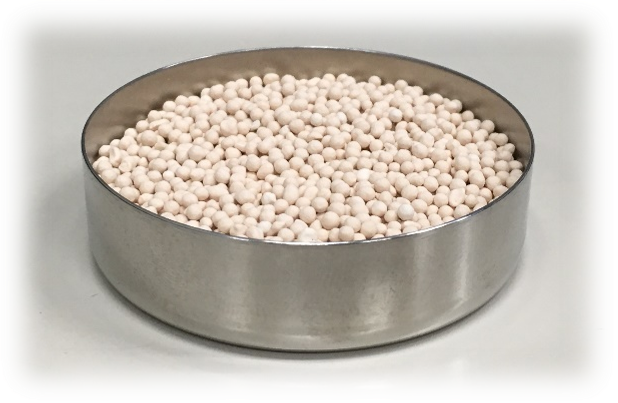

3.東京大学・藤井祥万特任准教授【3G-2401】

「1年前の熱を使える? ゼオライトを用いた蓄熱輸送システム」

廃棄物処理時の未利用熱

廃棄物を処理する際には、熱が発生しますが、欧州などと違って、地域単位での熱利用が進んでいない我が国では、あまり有効活用されていないのが現状です。未利用熱となっている要因には、熱が発生する現場と、これを必要とする場所に距離があり、さらに、時間的なずれもあることが挙げられます。200℃以下の比較的、温度の低い熱を使って動く、産業用途に耐えうるレベルの蒸気生成装置も、現在、存在しません。

ゼオライトを用いた装置の開発

東京大学の藤井特任准教授は、乾燥時に蓄熱し、水分を吸着するときに熱を放出する性質を持つ、ゼオライトを用いた蓄熱輸送技術に着目しました。

これを、自ら考案した蒸気生成装置(Zeolite

eco-Boiler)に活用すれば、例えば、食品加工業のように、食品製造の際の乾燥工程で加圧蒸気を必要とする業種などで有効利用でき、同時に既設のボイラの燃料削減ができると考えられます。

廃棄物の処理時に発生した熱をゼオライトに蓄熱し、輸送する。そして、地域内の熱を必要とする場所で蒸気として取り出す。この蓄熱輸送システムは脱炭素社会の構築において、いろいろな産業分野で役割を果たすものと考えられます。

ゼオライト ©藤井祥万

自治体による導入の可能性

全国の基礎自治体のエネルギー利用の実態を分析することで、この熱融通システムが、どこで、どのように生かされる可能性があるか、藤井特任准教授は、スクリーニングを進めています。非常に多くの自治体が2050年までのネットゼロ(二酸化炭素排出量実質ゼロ)を宣言している国内において、この分析結果をもとにして、本システムは大いに普及する可能性を秘めています(令和6年12月27日時点で、1127自治体がネットゼロを宣言)。

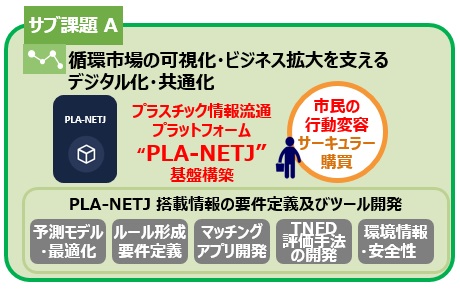

4.SIP第3期課題

「サーキュラーエコノミーシステムの構築 ~3つのサブ課題で進めるプラスチックの資源循環」

サブ課題A:循環市場の可視化・ビジネス拡大を支えるデジタル化・共通化

プラスチックを循環させるためには、素材開発、製品の製造、流通、消費、回収、分別といった過程での物質の流れを把握し、デジタル情報として管理することで、可視化する必要があります。SIP事業では、日本電気(NEC)と協力して、「プラスチック情報流通プラットフォーム(PLA-NETJ)」を構築することで、これを実現しようとしています。

サブ課題B:資源循環の拡大を促す動静脈・静動脈連携

使用済プラスチックのよりよい回収方法を確立し、適切に分別できれば、製造現場に対して、高品位のプラスチック素材を安定的に供給することができるようになります。そうすれば、高い安全性や耐久性が求められる自動車用のプラスチックに関しても、再生プラスチックを採用する道が開けます。アミタホールディングスが神戸市などに資源回収ステーションを設置し、プラスチックの分別、供給システムを開発することで、市民の意識変化と行動変容を促進する取り組みを進めています。

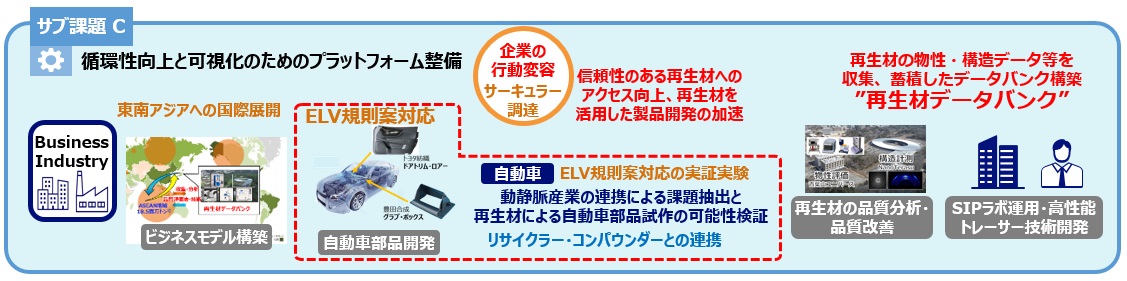

サブ課題C:循環性向上と可視化のためのプラットフォーム整備

プラスチックと一口に言っても、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレート(PET)など、種類は様々です。性質もそれぞれ異なるため、プラスチック製品が何からできているか、物性データを収集し、分析し、データベース化することが必要です。データベースができれば、プラスチック素材の利用を促す基盤が整います。これを「再生材データバンク」と呼んで、プラスチックの中で一番需要が多いポリプロピレン(PP)を中心に、情報の蓄積を進めています。

特に、自動車については、欧州委員会が発表したELV規則案に対応できるよう実証実験をおこなっています。この規則案は、資源循環が進むよう、自動車の車両設計から生産、廃車までの過程で、持続可能性に関する要件を定めたものです。たとえば、将来的に、新車のプラスチックの25%以上を再生プラスチックにするといったことが謳われています。