SIP課題「サーキュラーエコノミーシステムの構築」

サーキュラーエコノミーとは

サーキュラーエコノミー(循環経済)とは、資源の投入や消費を抑えつつ、製品や資源を長く、効率的に活用し、製品のサービス化(所有から利用へ)などを通じて付加価値を創出する経済の仕組みです。資源・製品の価値の最大化、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止等を目指し、従来の3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取組も、その実現に向けた重要な手段の一部として位置づけられています。

リニアエコノミーからサーキュラーエコノミーへ

これまでの「作って、使って、捨てる」を前提とした大量生産・大量消費型のリニアエコノミー(線型経済)は、大量の廃棄物を生み出し、健全な物質循環を妨げるだけでなく、気候変動、天然資源の枯渇、生物多様性の喪失など、深刻な環境問題を引き起こしています。特に、プラスチックごみや電子廃棄物の増加は、海洋汚染や有害物質の拡散といった新たな課題を生み出しています。

こうした課題に対応するためには、廃棄物と汚染が最初から出ないように製品やサービスを設計し、資源を無駄なく循環させるサーキュラーエコノミーへの移行が不可欠です。これは、持続可能な未来を築くための重要な鍵となっています。

プラスチック問題

プラスチックとは

プラスチックは主に石油を原料とする合成樹脂で、軽量かつ加工が容易で安価な素材であることから、食品容器やペットボトル、家電製品、自動車、飛行機、建物に至るまで、我々の身の回りで広く利用される必要不可欠な素材です。1907年にアメリカの化学者ベークランドが世界初のプラスチックを発明して以降、石油化学産業の発展などに伴い、2023年の世界のプラスチック生産量は4億1380万トンにまで達しました※1。

※1 出典:Statista, Global plastic production (2025)

環境中に残留するプラスチック

適切に処理されなかったプラスチックの多くは自然に還らず、環境中に極めて長期間残り続けると考えられており、それに伴う様々な問題を引き起こしています。例えば、海へと流れ着いたプラスチックは海洋動物の命を脅かすだけでなく、実際に漁業・養殖業や観光業に大きな打撃を与えているとされ、世界で年間130億ドル(1兆4,300億円)もの経済的損失が発生している※2と考えられています。また、プラスチックの使用量は年々増加しており、それに伴い、2050年には海洋中に存在するプラスチックの総重量が、魚の総重量を上回るかもしれない※3との指摘もあります。

※2 出典:経済協力開発機構(OECD)

※3 出典:エレンマッカーサー財団

日本におけるプラスチックリサイクルの現状

我が国では廃棄されたプラスチックの多くを焼却しており、その際に発生する熱を回収し有効活用(サーマルリカバリー)しています。しかし、多くのプラスチックは化石燃料である石油を原料としていることから、限られた化石資源が「消費」され続けている状況には変わりなく、世界的にサーマルリカバリーは「リサイクル」と見做されない傾向があります。また、その過程では大量のCO2が発生しており、地球温暖化防止等の観点からも望ましくありません。

SIP課題「サーキュラーエコノミーシステムの構築」について

概要

本SIP課題「サーキュラーエコノミーシステムの構築」においては、下記の研究開発テーマにより、今後も使用が増え続けることが見込まれる「プラスチック」の循環経済実現を目指します。

研究開発テーマ&研究体制

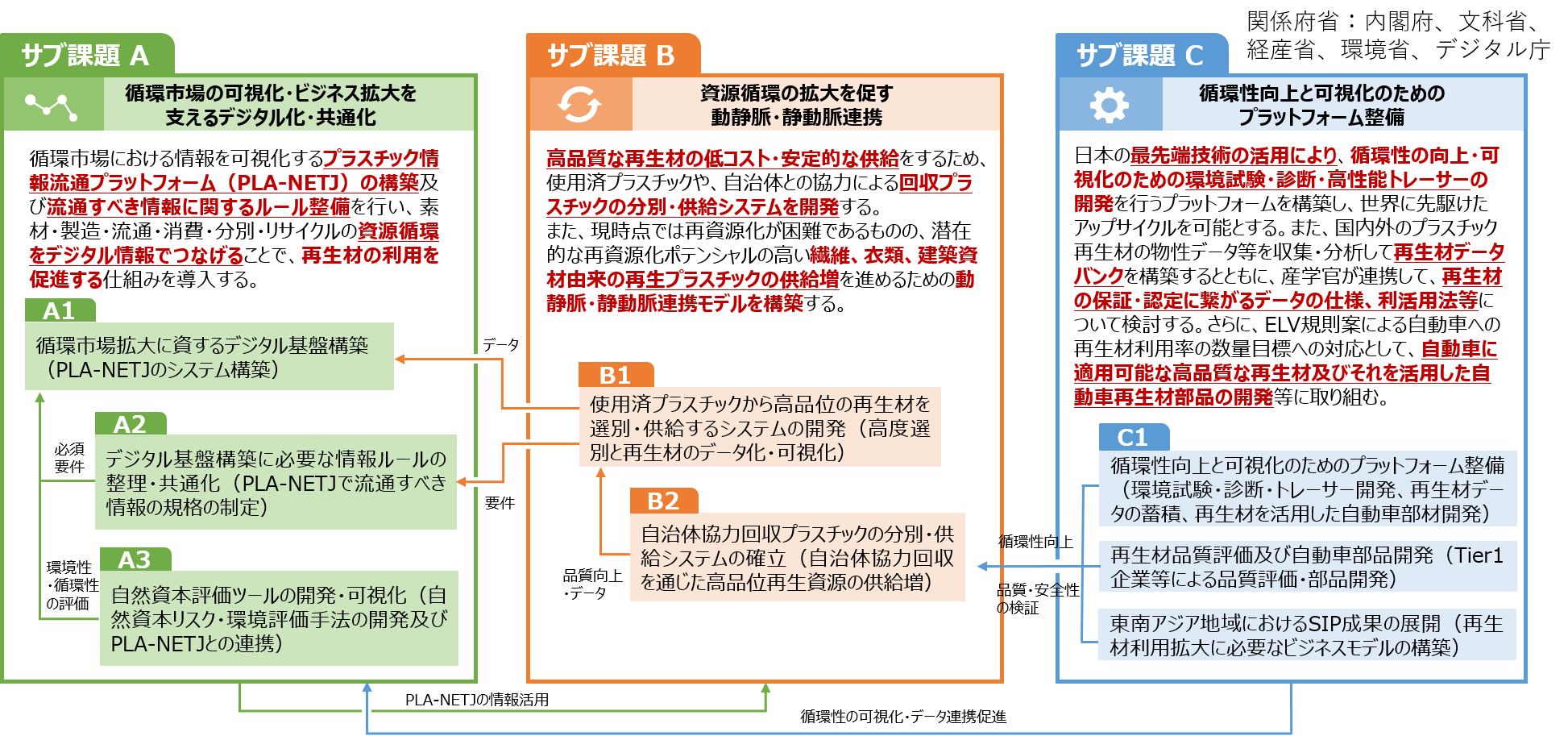

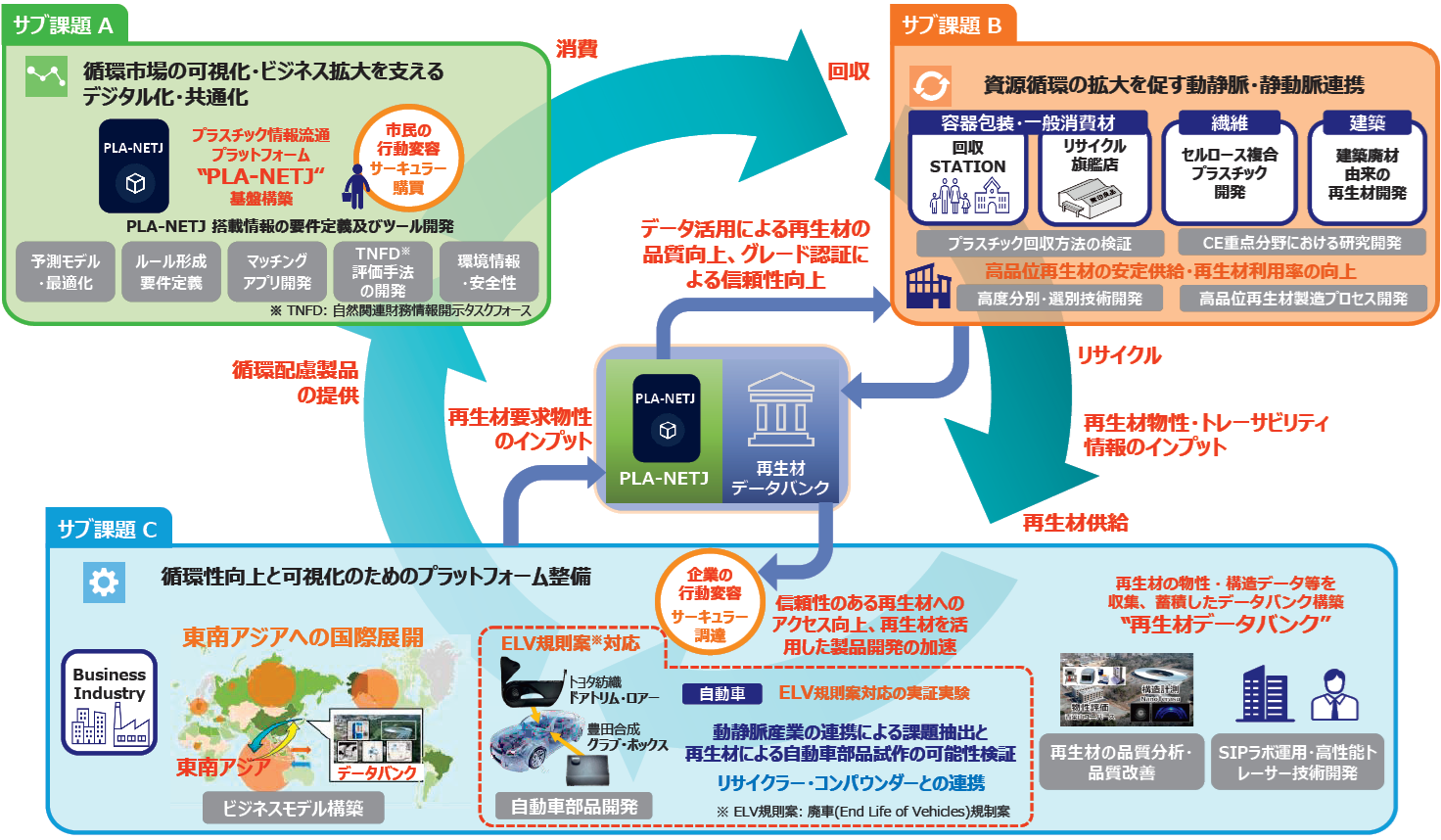

以下のとおりサブ課題A~Cを設定し、各々連携しながらサーキュラーエコノミーシステムの構築を目指します。