A2-03 プラスチックの適切な資源循環システム構築に向けた消費者等の行動変容に係る実践的研究

研究開発責任者

浅利 美鈴(総合地球環境学研究所)

研究開発概要

生活のあらゆる場面に浸透している多様なプラスチック製品について、環境・SDGsに配慮したあり方を実現するためには、バリューチェーンを通じたステークホルダーの連携が必須であり、消費者らの意識・行動変容も重要である。

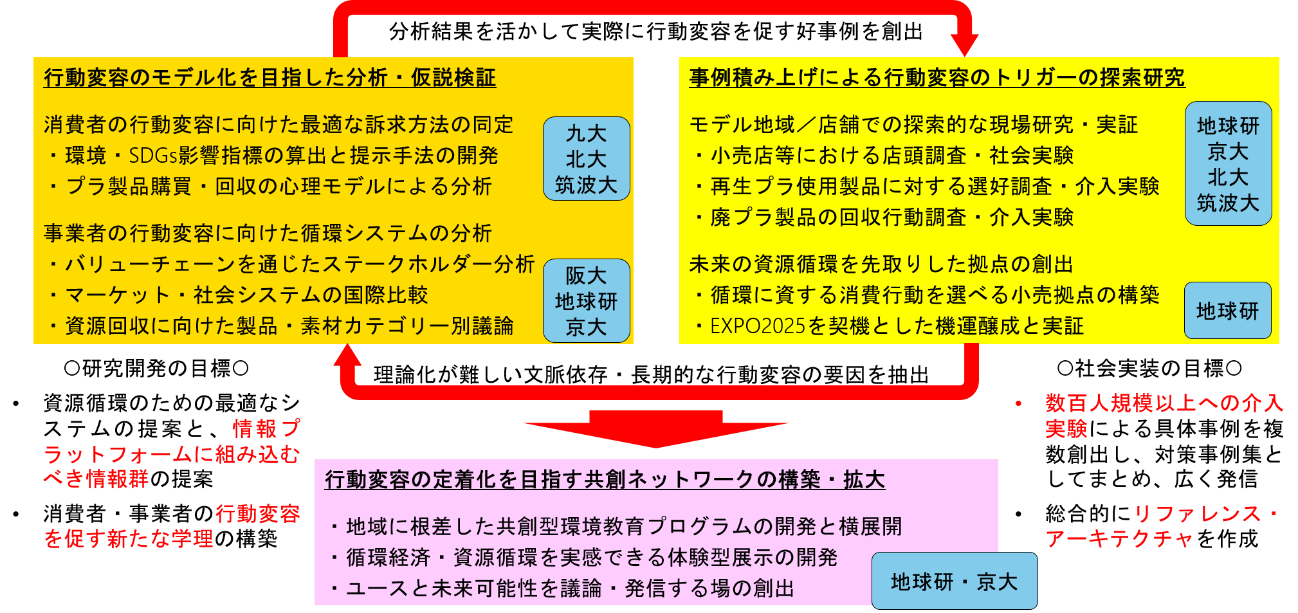

本研究開発では、プラスチック製品に対する消費者の意識・行動を調べ、本SIP等にて開発されるDPP(デジタルプロダクトパスポート)等の情報プラットフォーム等を活用して消費者に提供する環境・SDGs関連情報を整備すると同時に、各プラスチック製品群に最適な対策を同定する手法を開発する。また、モデル地域・店舗等を設定し、消費者や小売事業者等を中心に、バリューチェーンを通じたステークホルダーの行動変容を分析しモデル化する。さらに、サーキュラーエコノミーに関する教育プログラムの開発等を進め、プラスチック以外にも展開可能な形で、消費者の行動変容・機運醸成に貢献することを目指す。

具体的には、消費者の行動変容に向けて、どのような環境・SDGs影響指標を提示すべきか、その算出と提示の手法を開発するとともに、プラスチック製品の購買・回収行動を心理モデルによって分析する。また、事業者の行動変容に向けては、マーケット・社会システムの国際比較や、資源回収に向けた製品・素材カテゴリー別議論を行い、循環システムを俯瞰的に分析する。

並行して、行動変容のトリガーを探索すべく、様々な好事例を創出し社会実装に繋げる。特に、モデル地域/店舗として、小売店等における店頭調査や社会実験、再生プラスチック使用製品や廃プラ製品を対象とした介入実験などを複数パターン実施する。さらに、2025大阪・関西万博等を契機として、未来の資源循環を先取りした、循環に資する消費行動をデフォルトとして選択できる拠点の創出も行う。

上記のモデル化と好事例創出とともに、行動変容の定着化を目指した共創ネットワークを構築し、拡大する。現在は、地域に根差した共創型環境教育プログラムや、資源循環を実感できる体験型展示の開発を、将来を担うユースを巻き込みながら行っている。また、本SIP課題の他の研究開発プロジェクトとも知見交換を密に行う他、対象地域を決めた実証実験や個別製品に焦点をあてた検証、教育プログラム開発、広報・発信などにおいて協働を目指す。

進捗・成果

再生プラスチック使用製品に関する環境情報を訴求することにより、消費者行動変容を促すための手法の開発を進めている。株式会社良品計画と協働し、店舗回収に関する意識調査とカーボンフットプリント提示時の消費者の購買行動の分析を行った。また、環境・SDGs指標を算出する手法を開発し、複数の製品に対して、環境影響5項目、社会影響8項目の評価を行った。さらに、再生プラスチックを使用したファイルボックスを例として、バージン材の製品と比較した際の消費者の選好調査を行うとともに、環境・SDGs指標の種類による支払い意思額調査を行っている。資源回収・リサイクルに向けては、消費者由来の廃プラスチック製品の分析や素材カテゴリー別の議論を行っている。

また、消費者のプラスチック関連環境配慮行動について、性質や種類ごとに100項目以上の行動をリストアップし、アンケート調査を用いて環境心理学の観点から分析を行っている。さらに、行動変容の定着化を目指し、廃校利用施設においてアート作品や体験型展示を用いて、資源循環を実感できる教育プログラムの開発を行っている。加えて、地域コミュニティに根差した環境教育プログラムとして、小学校の児童を対象に製品のライフサイクルを考え、持続可能な消費を学ぶプログラムも開発している。