B1-02 古紙・衣類の解繊繊維を活用したバイオ・再生プラスチック開発

研究開発責任者

関 俊一(セイコーエプソン株式会社)

研究開発概要

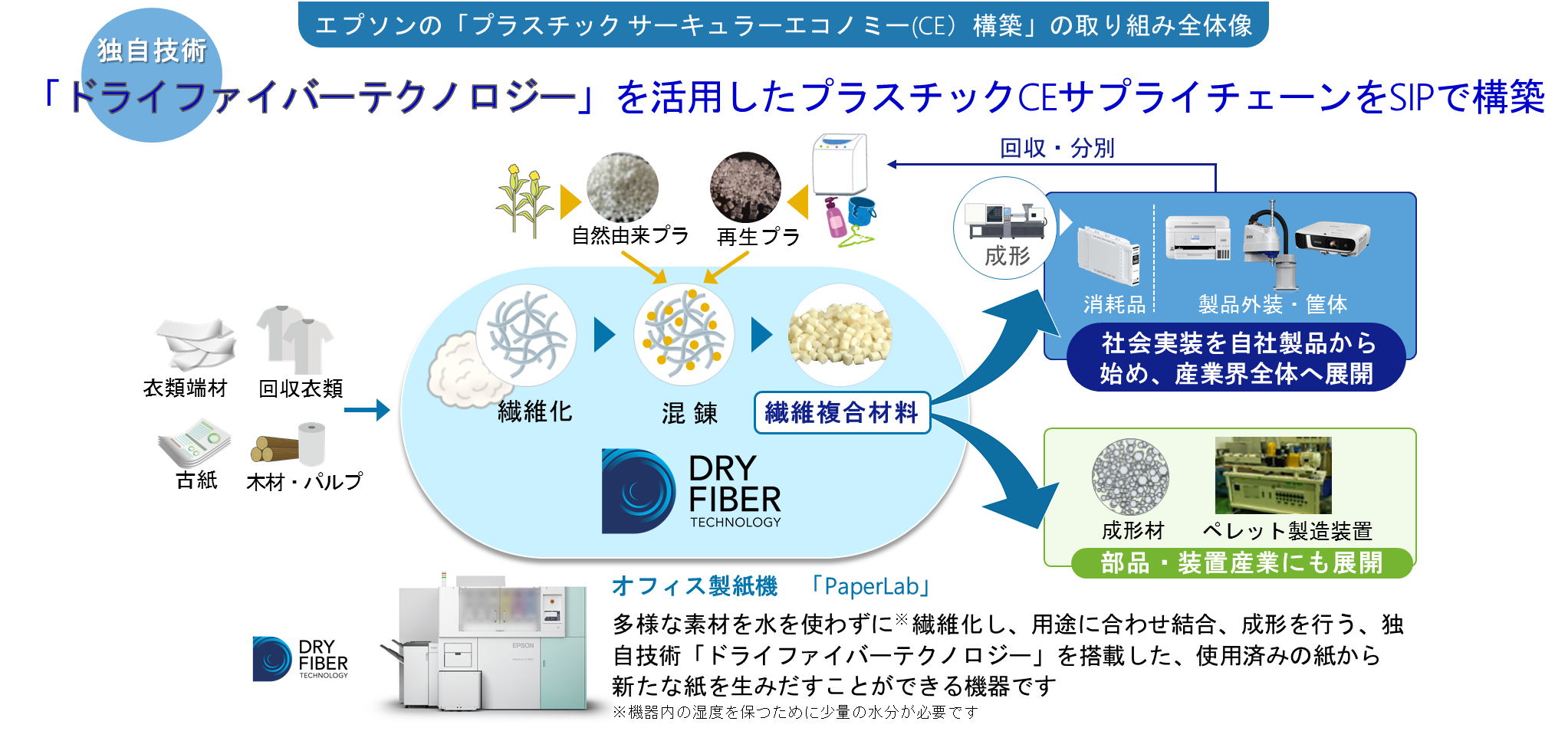

バイオ・再生プラスチックが持つ機械的な性能の課題を解決する繊維複合材料技術、及びその成形技術を確立し、社会実装に繋げることを目的とする。

到達目標としては、繊維複合技術によって、バイオ・再生プラスチックの弾性率と耐衝撃性を両立させ、成形性を確保できる材料技術、及び成形プロセスを実現する。また、技術開発の結果を社会実装に繋げるバリューチェーンを構築すると共に、これらの複合材料を幅広く活用するためのトレーサビリティ要件を導出し、プラスチック情報流通プラットフォーム(PLA-NETJ)へ反映させる。

具体的な取り組みとしては、放射光等の高度分析、繊維複合プラスチックのシミュレーション技術などを用いた複合材料のキャラクタリゼーションにより、複合材料の性能を向上させるためのプラスチック及び繊維材料の最適種選定、繊維の長さ、太さ、アスペクト比、密度、分散性、配向性、樹脂との相溶性等の最適条件導出を行う。併せて、製品実装のための混錬ペレット化条件、射出成形条件を導出する。これらの技術開発結果を用いて、原料調達、ペレット製造、品質保証体制の構築を行い、自社製品での実証を行う。

SIPへの貢献としては、幅広い製品種に求められるバイオ・再生プラスチックの性能を達成する複合材料、及び成形技術の基盤を構築し、サーキュラーエコノミーシステムの基幹技術として提供する。さらに、この技術の製品実証の活動を通じて、動静脈連携モデルを実践することで、システムの社会実装を促進する。また、バイオ・再生プラスチック及び複合材料の物性値などの品質データに加え、再資源化における履歴データも加えたデータベースを蓄積し、PLA-NETJのシステム構築にも貢献する。これらの一連の材料開発の過程で得られる材料特性のトレーサー技術や、インフォマティクス技術を活用して、本SIPでの循環性向上と可視化のためのプラットフォーム整備に貢献する。

進捗・成果

アカデミアの研究知見を活かし、繊維複合材料の基礎技術開発を進めるために、東北大学グリーンクロステック研究センターに共創研究所を設置し研究開発体制を構築した。

これを基盤に、高度分析評価技術、マテリアルインフォマティクス、プロセスインフォマティクスをフルに活用して、繊維複合プラスチックの材料技術、成形プロセス技術の基礎技術確立を図るための研究インフラを整備した。

古紙・衣類・木材を解繊した繊維を活用し、複合化したバイオプラスチック・再生プラスチックに関する技術確立に向けた検討を行い、耐衝撃性と弾性率の両立に向け当初の状態からの改善を実現することができた。

また、成形プロセスにマッチする低粘度化も併せて実現し、当社製品への搭載に向けた仕様検討を進めることができた。

さらに、社会実装に繋げるバリューチェーン構築に向け、サブ課題B内での連携として再生 PP を用いた複合材料の評価や、衣類アパレルメーカーとのコンタクトを開始した。