A2-02 再生プラスチックのマッチングツールの開発及び活用実証

研究開発責任者

新井 理恵(株式会社三菱総合研究所)

研究開発概要

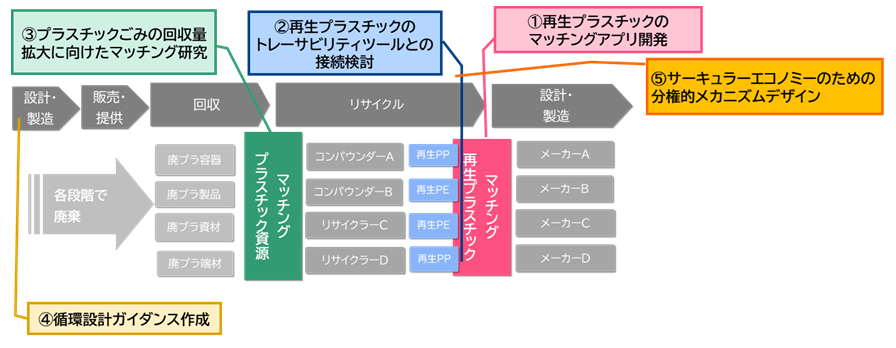

再生プラスチック市場の拡大には、需要と供給のマッチング機能だけではなく、再生プラスチックの利用、供給、原料となるプラスチックごみ回収等の各段階の事業者が、量拡大・質向上に向けたデータ・ノウハウを蓄積し、それを共有知として活用していくことが不可欠である。

本研究は、再生プラスチックのマッチングを核に、各事業者と連携して関連するデータ・ノウハウを共有・社会還元する場を共創・社会実装することで、社会全体の再生プラスチックの利用拡大・プラスチック資源循環の早期実現を目指す。上記の目的のため、次の5項目の研究を実施する。

- 1. 再生プラスチックのマッチングアプリ開発

再生プラスチックの供給事業者が把握し、利用事業者が必要とする情報項目をベースに、マッチングアプリを開発する。供給事業者・利用事業者の参画を得て、ツールを活用した再生プラスチック利用実証を実施し、マッチングアプリの改良を図る。 - 2. 再生プラスチックのトレーサビリティツールとの接続検討

再生プラスチックの信頼性向上に必要なトレーサビリティの確保策として、プラスチックの情報流通プラットフォームや、その他のトレーサビリティツールとの接続を検討する。以上の検討結果を踏まえて、各ツールの接続用インターフェースをマッチングアプリに実装する。 - 3. プラスチックごみの回収量拡大に向けたマッチング研究

再生プラスチックの供給事業者に相当するリサイクラーが原料資源であるプラスチックごみを調達するために必要な情報と、プラスチックごみの排出、処理事業者が把握・提供可能な情報を調査し、両者のマッチングに必要な情報項目や在り方を検討する。それに基づき、アプリ開発の可能性を検討・検証する。 - 4. 循環設計ガイダンス作成

1~3を通じて得られる、再生プラスチックに利用しやすいプラスチック製品や回収しやすいプラスチック製品に係る知見を集約し、プラスチック製品メーカ向け循環設計ガイダンスを作成する。 - 5. サーキュラーエコノミーのための分権的メカニズムデザイン

再生プラスチックの需給をマッチさせるオークション方式を開発し、サーキュラーエコノミーが効果的に機能するための制度設計を提案し、サステナビリティの実現のためのグランドセオリーを示す。

進捗・成果

- 1. 再生プラスチックのマッチングアプリ開発

- 再生プラスチックの簡易マッチングアプリ開発・改修を経て、2024年10月より、再生プラスチックのマッチングアプリ本格利用実証を開始。当該アプリにはPP、PEを中心とした再生プラスチックを登録済。2024年度末時点で、再生プラスチックの供給事業者及び利用事業者計25社の参画を得て、実証を継続中。

- 参画事業者への「アプリ利用状況アンケート」も実施。マッチングの可能性を高めていくことを目的に、当該アプリに求められる施策を抽出し、その実装に向けた対応方針を検討中。

- 2. 再生プラスチックのトレーサビリティツールとの接続検討

- 研究開発プロジェクトA1-01:PLA-NETJの開発、A2-01:PLA-NETJの要件定義・ルール形成を担う事業者らと、各研究進捗に関する意見交換を実施。具体的な接続検討に繋げるべく、継続的に実施予定。

- 2025年1月公開「PLA-NETJガイドライン0次案」における、データフォーマット要件定義の検討にも関与。1.で用いているデータ項目を提供し、A1-01、A2-01のデータ項目とのすり合わせを実施。

- 3. プラスチックごみの回収量拡大に向けたマッチング研究

- プラスチックごみの回収量拡大に向けて、プラスチックごみ処理事業者/再生プラスチック供給事業者に相当するリサイクラーとのマッチング可能性を探るべく、前者の現地調査を実施。

- 調査結果を踏まえ、プラスチックごみ排出事業者/リサイクラーとのマッチング可能性の検討に方針転換。企業が排出するプラスチックごみのマッチングの具体的手法について協議中。

- 4. サーキュラーエコノミーのための分権的メカニズムデザイン

- オークション理論、リサイクルに関連する経済学、その他経済学以外の領域(LCA等)に関する情報収集を実施したと共に、「サステナビリティの経済哲学(岩波新書)」を出版。

- 2025年度以降、サーキュラーエコノミーシステムの構築に資する、オークション方式の設計開発に着手予定。

図 研究開発の全体像