A3-02 低環境負荷プラスチック資源循環システム構築のための環境影響評価手法の開発

研究開発責任者

玄地 裕(国立研究開発法人産業技術総合研究所)

研究開発概要

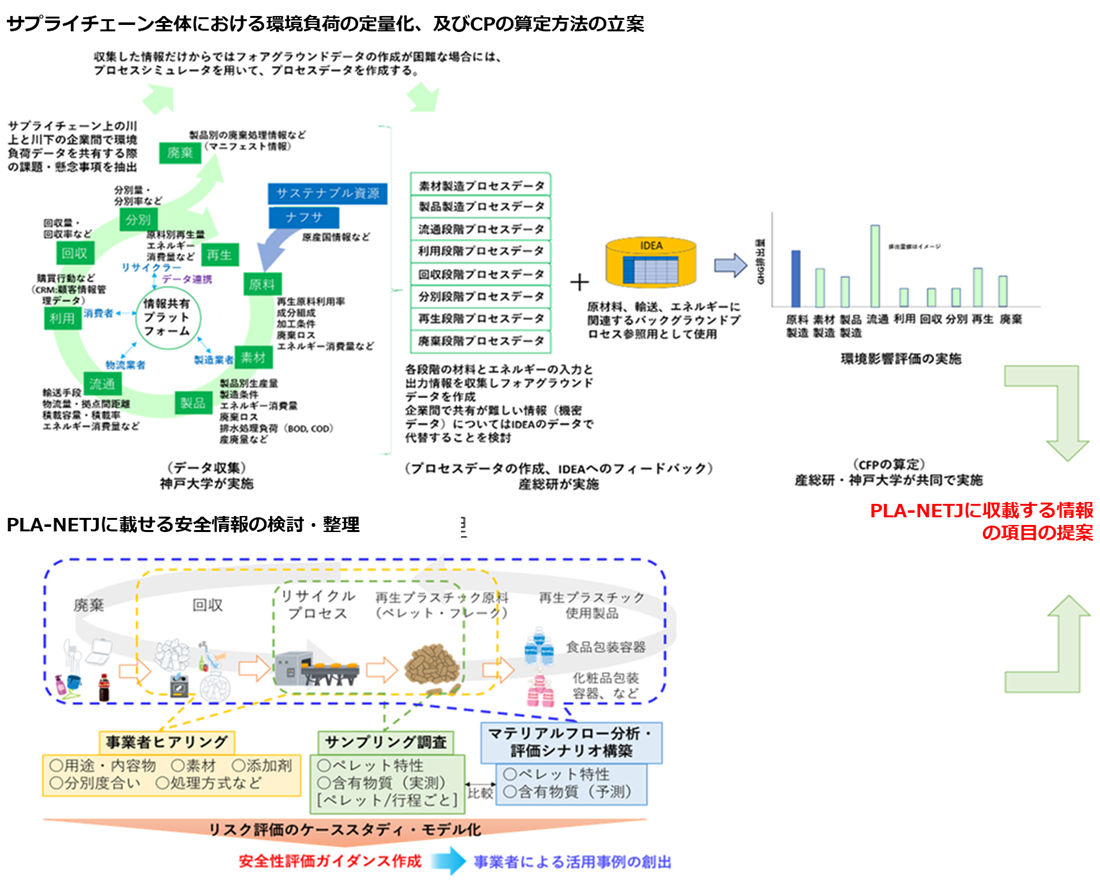

本研究開発では、共有情報として重要である環境情報と安全情報に着目し、モデル自治体における実証試験を利用した、回収プラスチックの特性やリサイクルプロセスに関する情報収集を通じて、PLA-NETJ(Plastic

Networking for Environmental Transformation

Japan)に搭載する安全情報の検討・整理を行うとともに、サプライチェーン全体におけるカーボンフットプリント(CFP)の算定方法を立案する。

安全性評価については、複数の再生プラスチック原料のサンプル(20サンプル以上)について、添加物・不純物・汚染物質を同定し、及び有害性の高い物質に関する暴露量の許容上限値を設定する。また、ポリプロピレン(PP)を主原料とする再生プラスチックの用途・製品から1例以上を取り上げ、リスク評価に用いるシナリオを構築する。

図1.研究開発の概要

進捗・成果

環境評価

- 1.静脈側の回収・収集工程やリサイクルプロセス等のデータ収集

- 神戸市の家庭から排出される容器包装プラの分別収集、処理の各プロセスのデータを、自治体や民間企業への聞き取り調査、現地調査、文献調査などを行いながら収集した。

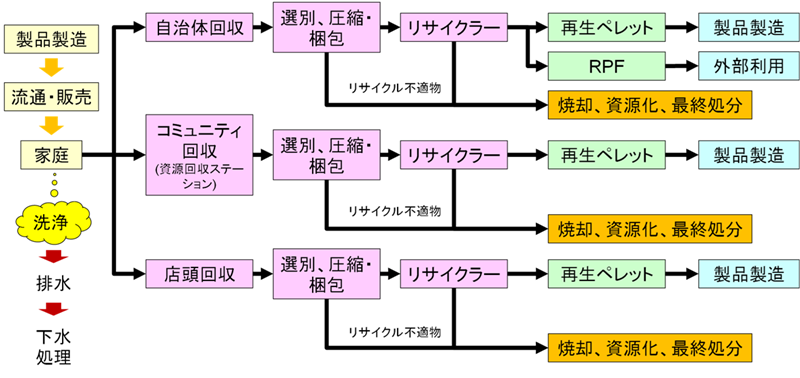

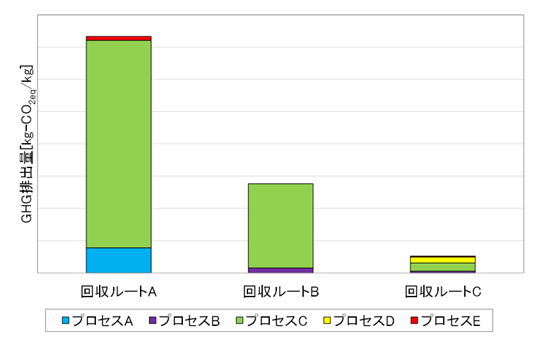

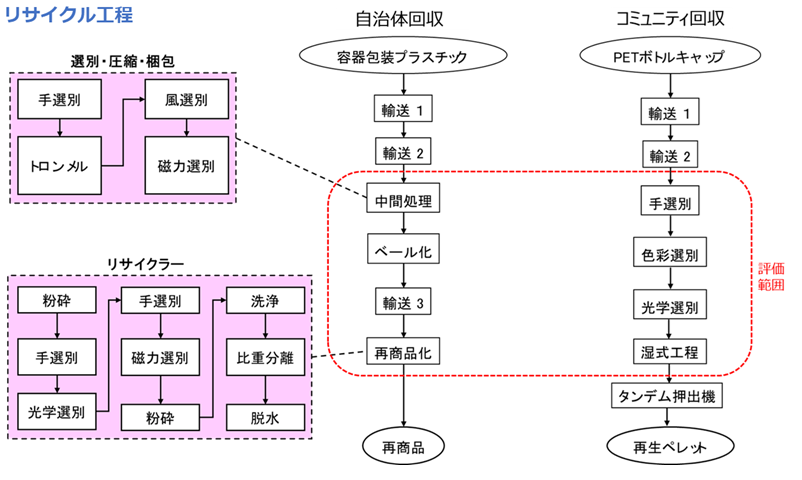

- 自治体収集、資源回収ステーションによる収集(コミュニティ回収)、スーパーマーケットを利用した店頭回収別で、容器包装プラを回収しリサイクルすることによるCFPを算出し比較した。

図2.リサイクルルート別の評価範囲

図3.GHG(Greenhouse Gas:温室効果ガス)排出量の結果

- 2.CFPのケーススタディ

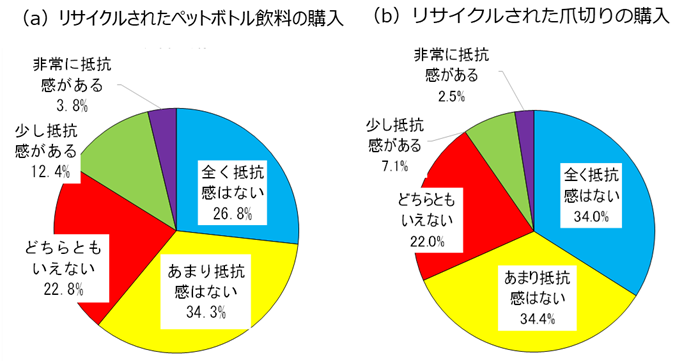

- 神戸市民1,652名を対象としたWebアンケート調査を行い、容器包装プラの分別、洗浄に関する実態を調査した。

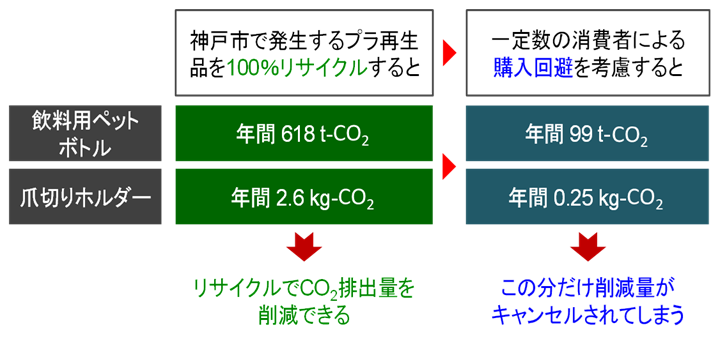

- 容器包装プラをリサイクルして作られた製品に対する購入意向を調べ、リサイクル製品が購入される(あるいは忌避される)ことによる、CFPの削減効果の違いを考察した。

図4.容器包装プラをリサイクルして作られた「(a)直接口に触れる製品」、「(b)衛生用品」への抵抗感

図5.リサイクルされたペットボトルを使った飲料、リサイクルされたプラスチックを使った爪切りホルダーの購入が忌避されることのCFP削減効果への影響

- 3.リサイクル工程でのプロセス設計によるプロセスデータの取得

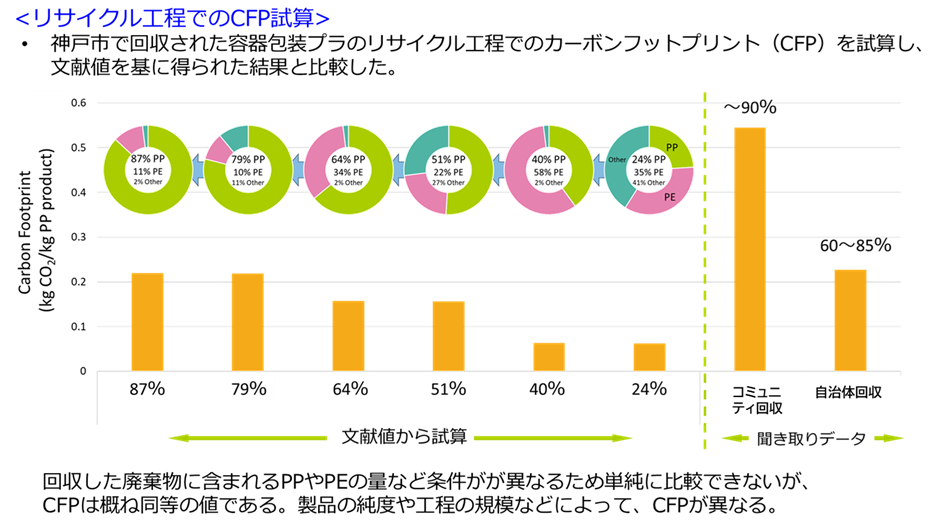

- 神戸市で回収された容器包装プラのリサイクル工程でのカーボンフットプリント(CFP)を試算し、文献値を基に得られた結果と比較した。

図6.神戸市で回収された容器包装プラのリサイクル工程

図7.カーボンフットプリントの試算結果

安全性評価

モデル自治体を対象に、プラスチック循環システムが導入された場合のライフサイクル評価を実施し、ボトルネックやホットスポットなどの抽出結果から、コスト及び環境負荷を最小化するPLA-NETJに必要なシステム提案を行うとともに、PLA-NETJに載せる安全性情報の検討・整理を行っている。

- 1.再生プラスチック中の物質の同定・定量

再生プラスチックに含まれる添加剤・不純物・汚染物質について、優先すべき分析対象物質の選定、添加剤抽出のための溶媒選択、溶解方法などについて検討した。その結果、シクロヘキサンを用いて140℃で4時間の加熱処理後、メタノールへの転溶を介した樹脂再沈、窒素吹付による濃縮を行う手法で樹脂中の添加剤を効率的に抽出できることを確認した。その手法を用いて、独自に入手した市場に流通する44種類の再生プラスチックペレットを対象として、再生プラスチック中に含まれる可塑剤(フタル酸エステル類12種、代替可塑剤7種)や難燃剤(リン酸エステル類7種)について分析し、廃プラスチックの由来別や洗浄方法ごとの添加剤含有量を分析した。可塑剤は総量としても再生プラスチックペレットの0.03%未満であり、有機リン系難燃剤はさらに1桁から2桁低い濃度であった。また、紫外線吸収剤、酸化防止剤についても分析を進めている。 - 2.再生プラスチック中の物質によるリスク評価のケーススタディ

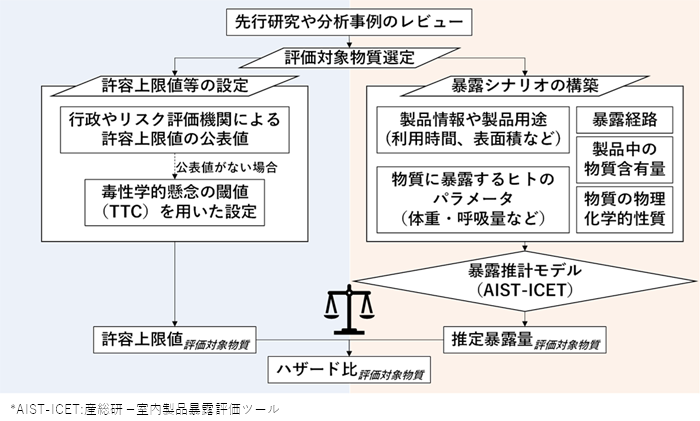

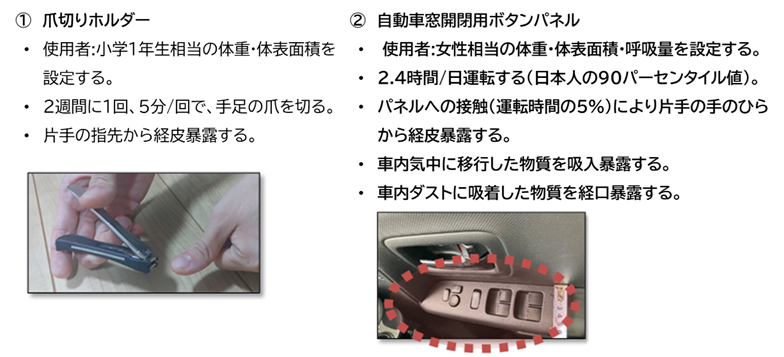

リスク評価について図8に示す枠組みで、推計暴露量と許容可能な暴露量(許容量)を比較し、暴露量が許容量を下回っていれば安全と判定する、簡易な手法によるリスク評価を行った。評価対象物質は、輸出入に関わる大多数の企業にとって関心の高い物質群であるRoHS指令対象物質※1とした。 評価対象製品として、SIPと関連して製造が試みられている再生PP製の〔1〕爪切りホルダー、〔2〕自動車窓開閉用ボタンパネルを対象とした(図9)。物質・製品についてのシナリオ(使用方法、使用時間、暴露経路等)を作成し、評価に必要なパラメータ群を設定した。特に、製品中の物質濃度については、先行研究を100報ほどレビューし、先行研究において測定された再生プラスチックペレット中の最大の物質濃度を評価に用いた。結果について、小学生や女性運転者など推計暴露量が大きいと見込まれる集団を想定した製品・シナリオにおいても、許容量※2を超過しておらず、全物質で「リスク懸念なし」と判定された。

※1 EUの官報に告示された、電気・電子機器についての化学物質規制

※2 許容可能な暴露量として、2025年3月現在、日米欧や主要な国際機関から発表された有害性評価書をレビューし、安全側の評価のために、欧州REACHの登録サイトで公表された導出無影響レベル(DNEL)および毒性学的懸念の閾値(TTC)に基づき設定している。

図8.爪切りホルダー・自動車窓開閉用ボタンパネルで用いたリスク評価の枠組み

図9.評価対象製品に関する暴露シナリオ・パラメータ設定の概要

主な論文・学会発表

- Tabata, T. and Tsai, P.: The Role of Life Cycle Assessments in Digital Product Passport Implementation for Building a Plastic Circular Economy, Circular Economy and Sustainability, accepted.

- Mukoyama, T., Tsai, P., Tabata, T.: People are favorable towards the use of recycled plastic products?, Proceedings of the 20th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, accepted.

- 向山達稀, 蔡 佩宜, 田畑智博: 再生プラスチック製品に対する社会的受容性を考慮したCO2削減貢献量に関する考察, 第20回日本LCA学会研究発表会論文集, pp.2-A1-02, 2025.

- Suzuki, M. and Tabata, T.:Role and limitations of the in-store waste collection system at supermarkets, Heliyon, Vol.10, E29011, 2024.

- Tabata, T., Hua, W., Mukoyama, T., Ishima, S.: Carbon footprint of plastic packaging waste recycling systems with different collection routes, 2024 International Conference on Resource Sustainability, 2024.

- 華 文韜,周 俊男,田畑智博: 家庭から排出される容器包装プラスチックのリサイクルに関する環境影響評価, 第52回環境システム研究論文発表会, 2024.

- 田畑智博,蒲生昌志,塚原建一郎,玄地 裕: 家庭における容器包装プラスチックの排出・分別に関する実証分析, 環境科学会2024年会, 2024.

- Tabata, T., Gamo, M., Tsukahara, K., Genchi, Y.: Quality of containers and packaging plastics and its impact on recycling, Proceedings of the 11th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, 2024.

- 田畑智博:自治体におけるプラスチックサーキュラー・エコノミー構築を支援する環境情報,第36回環境工学連合講演会,2024.

- Caudle, B.; Nguyen, T.T.H; Kataoka, S. “Evaluation of three solvent-based recycling pathways for circular polypropylene,” Green Chemistry, 27, 1667–1678, 2025

- Caudle, B.; Nguyen, T.T.H; Kataoka, S. “Evaluation of solvent-based recycling routes under varying feed and product restraints” 第55回化学工学会秋季大会(2024.9)

- Naoya Kojima, Naohide Shinohara*, Tomoko Oguri, Isamu Ogura, Hideo Kajihara, Keisuke Nakamura, Eriko Yamazaki, Nobuyasu Hanari, Masashi Gamo. Health Risk Evaluation on Recycled Plastics: the Case Study of Dermal Exposure of Plasticizer from the Actual Recycled Plastic Products, SETAC EUROPE 2024.

- 小島直也,篠原直秀,小栗朋子,小倉勇,小野恭子,梶原秀夫,中村圭介,山﨑絵理子,羽成修康,蒲生昌志「再生プラスチックの健康リスク評価:再生プラスチック製品からの可塑剤のケーススタディ」,環境科学会 2024年会,2024.9.

- 小島直也、篠原直秀、小栗朋子、小倉勇、小野恭子、梶原秀夫、中村圭介、山﨑絵理子、羽成修康、蒲生昌志「再生プラスチックの健康リスク評価:RoHS指令対象物質に着目したケーススタディ」,第37回リスク学会年次大会,2024.11.