B1-01 サーキュラーエコノミー構築に向けた動静脈連携による建廃プラリサイクルプロセスの開発

研究開発責任者

吉岡 敏明(東北大学)

研究開発概要

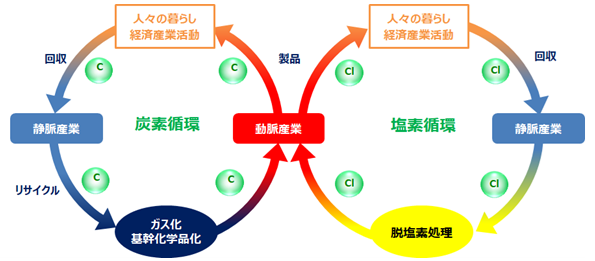

本研究開発の目的は、年間排出量59万トンの建廃プラの炭素・塩素循環を最大化し、サーキュラーエコノミーシステムを構築することである。建廃プラのリサイクル率は容積比で80%と言われているが、その多くが焼却発電によるサーマルリサイクルであり、2022年4月から施行された「プラスチック資源循環促進法」の厳格運用やプラスチックリサイクルに対する国際的な潮流に鑑みると、動脈産業への循環が可能となるリサイクル方法の確立が急務である。

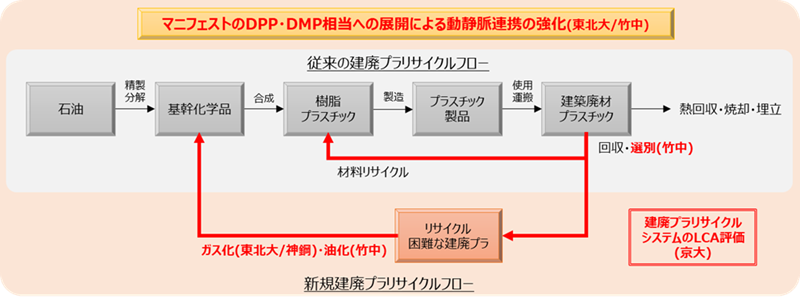

本研究開発では、建廃プラの分別状況・発生量の調査及び性状・成分の分析を行い、マニフェスト区分の適正化を図る。また、現在のマニフェストでは排出者がリサイクルされたものを追跡することが不可能であることから、マニフェストをDigital Product Passport(DPP)やDigital Material Passport(DMP)相当に発展させ、「排出者がリサイクルされたものを追跡可能」なシステムを提言する。さらに、水平リサイクルが困難な建廃プラについては、メタノールなどの基幹化学品の製造が可能なレベルのガス化技術の確立を目指す。

進捗・成果

- 1. 従来、建設現場で分別していた3種類の廃棄物(プラスチック・配管塩ビ・混合廃棄物)にリサイクルプラスチック(PPバンド・フレコンバッグ・ブルーシート・養生テープ)を加えた新分別方法を考案した。この新分別方法を新築工事作業所(2件)と改修工事作業所(1件)に適用し、油化およびガス化試験向けのサンプルを収集した。現在は性状を把握すべく、得られたサンプルの元素組成分析を実施している。

- 2. 建廃プラのガス化特性を検証するための流動床式ガス化試験装置を新規製作し、神鋼環境ソリューション技術研究所に設置した。現在は、この試験装置を用いて、新分別方法の有無がガス化特性に与える影響を調査している。また、得られたガス化データをもとに、流動床式ガス化炉で発生する粗合成ガスの組成を予測するモデル構築に着手した。

- 3. 全国で発生する建廃プラを対象として、非塩ビのマテリアル・ケミカルリサイクルを想定した4つのシナリオについて、マテリアルフローを算出した。その結果、リサイクル率(マテリアルリサイクル+ケミカルリサイクル)は最大30%まで高められることが示唆された。温室効果ガス排出量の観点からは、ケミカルリサイクルを含めたシナリオが現状よりも有利になるためには、メタノールへの転換率が最も大きく影響し、転換率53%以上が求められることが明らかとなった。