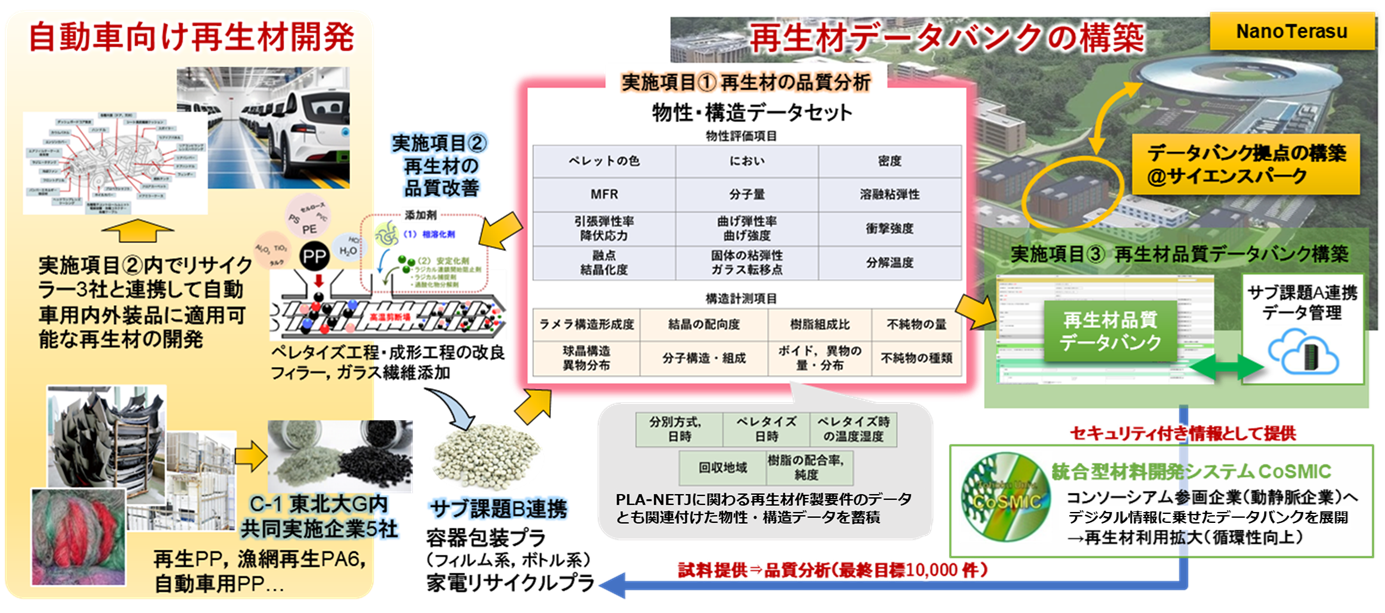

C1-02 再生プラスチックの循環性向上のための品質分析データバンク構築

研究開発責任者

高田 昌樹(東北大学)

研究開発概要

再生ポリプロピレン(PP)を中心とした再生プラスチック(再生材)の成形性評価、物性評価や構造解析による品質分析を行い、「再生材データバンク」の構築に必要なデータを収集・蓄積する。また、分子構造モデリングによる物性・構造予測を行い、その結果に基づき品質改善を行う。得られたデータを基に、ELV規則案への対応に向けた一般消費材(非容リプラ、硬質プラ)から自動車向け再生材を生み出すモデル(X to Carモデル)構築に向けて、自動車用プラスチックとして利用されるエンジニアリングプラスチックとして、ポリアミド6(PA6)を中心に(ポリブチレンテレフタレート(PBT)等も対象として検討)、再生エンジニアリングプラスチックの品質分析・品質改善を行う。事業終了時までには、プラスチック情報流通プラットフォーム(PLA-NETJ)に関わる再生材作製要件(廃プラスチックの回収地域・分別方式・日時、ペレタイズ日時・環境など)のデータとも関連付けて、物性・構造データを10,000件蓄積した再生材のデータバンクを構築する。再生材データバンクの運用においては、再生材ペレットの受け取り(入金)/セキュリティ付き計測データの提供(出金)窓口を設置する。リサイクラーへの計測データの提供にあたり、データ駆動科学(ベイズ推定による欠損データの補完と自己組織化マップ(SOM)によるクラスタリング)を導入することにより、回収地域・日時、分別方式などで日々変化する再生材および品質改善を検討した改良再生材の物性-構造の相関性を分析し、再生材の物性劣化メカニズムを明らかにするとともに、分析結果とその解釈(研究者による科学的知見、利子に相当)を添える。SOMのクラスタリングデータにはバージンプラスチック(バージン材)の計測データも蓄積することで、再生材の物性・構造がバージン材に対してどの程度の位置づけにあるのかが明確になる。この分析データを、再生材のグレーディングにも活用していく。SOMのクラスタリングとグレーディングは、まずはデータが蓄積されつつある再生PPから着手し、その後はPA6などの再生エンジニアリングプラスチックにも拡張していく。

進捗・成果

再生材データバンクの整備は、本SIP課題で開発中のプラスチック情報流通プラットフォーム(PLA-NETJ)と連携して進めており、データの入力要件、再生材ペレットの受け取り・保管・管理要件、計測データの返送要件について検討した。再生材データバンクに蓄積する品質分析の24項目については、物性評価を担当する東北大学・山形大学、構造評価を担当する東北大学・京都大学、分子構造モデリングを担当する東京大学と、それぞれ分担して実施し、得られた全ての分析情報は、東北大学に集約して研究開発を進めている。バージンPPおよび再生PPの評価を実施し、データベースの蓄積を始めた。力学特性については、上記で設定した物性評価項目に加えて、クリープ特性のデータも取得した。さらに、ELV規則案対応に向けた自動車向け再生材の開発と品質分析を行う体制を構築した。また、品質改善の取り組みとして、再生材の成形加工による材料改質と高機能化のための検討を開始した。他プラスチックとのポリマーブレンドや、特殊な二次加工による物性変化を調査した。特に、高圧プレスによる塑性変形によって、再生PPの破断強度は通常成形に比べて2倍程度向上することや、タフネスの改善についても明らかにした。