A2-03 プラスチックの適切な資源循環システム構築に向けた消費者等の行動変容に係る実践的研究

研究開発責任者

浅利 美鈴(総合地球環境学研究所)

研究開発概要

生活のあらゆる場面に浸透している多様なプラスチック製品について、環境・SDGsに配慮したあり方を実現するためには、バリューチェーンを通じたステークホルダーの連携が必須であり、消費者らの意識・行動変容も重要である。

本研究開発では、プラスチック製品に対する消費者の意識・行動を調べ、本SIPにて開発されるPLA-NETJ(プラスチック情報プラットフォーム)等の情報プラットフォーム等を活用して消費者に提供する環境・SDGs関連情報を整備すると同時に、各プラスチック製品群に最適な対策を同定する手法を開発する。また、モデル地域・店舗等を設定し、消費者や小売事業者等を中心に、バリューチェーンを通じたステークホルダーの行動変容を分析しモデル化する。さらに、サーキュラーエコノミーに関する教育プログラムの開発等を進め、プラスチック以外にも展開可能な形で、消費者の行動変容・機運醸成に貢献することを目指す。

進捗・成果

環境教育プログラム「プラ・スクール」

廃校を利用した京都里山SDGsラボ「 ことす 」内に、プラスチックに特化した環境学習施設・プログラムを開設した( リリース

)。プラスチック資源の歴史や多様な種類、課題、循環システムまでを学ぶことのできるオリジナル展示・プログラムとなっている。廃校(学校)にちなんで、各種科目に見立てたプログラムには、座学だけでなく、わくわくや対話を盛り込んでいる。プラスチック資源の大切さと、循環の意義や最先端を学ぶことで、意識・行動変容につながるような場・機会となることを目指している。プラスチックは、あらゆる人々が、様々な場面で利用している。そのため、小学生から社会人、シニアまで、また知識・関心のある人にもない人にも、楽しんで頂けるように、対象に応じてプログラムをカスタマイズすることができる。なお、本プログラムには、共同研究者からの研究成果を反映させている他、当SIPの他の参画機関(アミタ、メニコン、富山環境整備、良品計画)からも、情報や展示物の提供等を受けている。

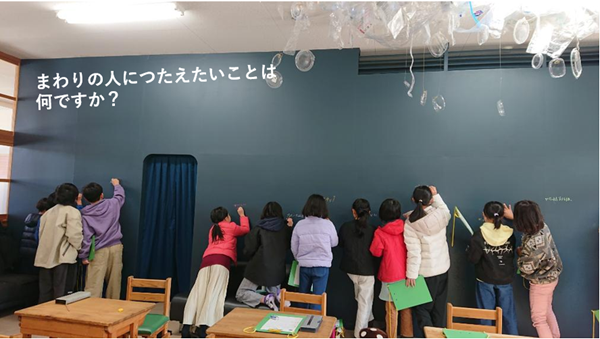

プログラムを体験して「まわりの人につたえたいこと」を書いている小学生たち

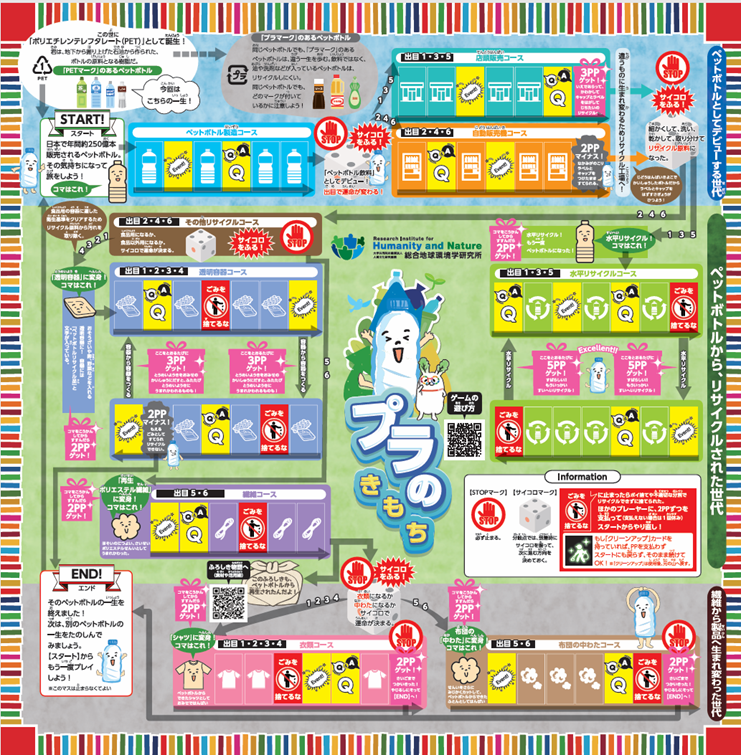

「プラのきもちゲーム」ふろしきの完成と、万博での発信

プラスチック資源循環を自分事として捉え、意識・行動変容を促すための教育ツールとして、プラスチックの生涯をたどるボードゲームを開発した。教育関係者やプラスチックのライフサイクルに渡る専門家や事業者の方々と対話を重ねて完成させた。バージョン1は、ペットボトルを取り上げており、PETボトル再生樹脂100%のふろしきに仕上げた。また、(株)digglueの「CiReta!」というデジタルプラットフォームを活用し、QRコードから、素材や環境・SDGs評価指標、適切な活用や循環のための情報に消費者がアクセスすることができるようにした。

小学生から大人まで、この間、数百人に参加してもらったが、大変好評で、手応えを感じている。

本ツールは、そのユニークさや先進性が認められ、大阪・関西万博会場内のEXPOメッセ屋内展示場にて、2025年9月下旬に体験機会を提供することとなった。また、今後、学校や教育施設等に貸し出すと同時に、意識変容に関する調査を実施する予定である。

(株)良品計画と小学校との連携による教育プログラムの開発及び実証

学校教育に地域コミュニティが連携する深い教育のモデルとして、(株)良品計画と京都市立安朱小学校とで教育プログラムを開発した。小学校5年生を対象に、大学教員や大学院生に加え、(株)良品計画の担当者が授業やメンターとなり、製品のライフサイクルを考え、持続可能な消費を学ぶプログラムを実施した。実際に店舗を訪問し、自ら、資源循環等に配慮した製品を探し出し、大人に行動変容を促すためのポスターを作成した。

消費者の意識・行動のモデル化

再生プラスチック使用製品に関する環境・SDGs情報を訴求することにより、消費者行動変容を促すための手法の開発を進めている。(株)良品計画と協働し、店舗回収に関する意識調査とカーボンフットプリント提示時の消費者の購買行動の分析を行った。また、環境・SDGs指標を算出する手法を開発し、複数の製品に対して、環境影響5項目、社会影響8項目の評価を行った。さらに、再生プラスチックを使用したファイルボックスを例として、バージン材の製品と比較した際の消費者の選好調査を行うとともに、環境・SDGs指標の種類による支払い意思額調査を行っている。資源回収・リサイクルに向けては、消費者由来の廃プラスチック製品の分析や素材カテゴリー別の議論を行っている。

これらの結果として、次のようなことが明らかになりつつある。現在、これらの論文化を進めると同時に、わかりやすい書籍に取りまとめるべく、整理を進めている。

- 消費者は、資源循環等の意義に関する適度な情報提示により、行動変容をおこす。

- 提示する環境・SDGs指標としては、「人権」問題に感度の高い消費者が多いため、再生プラスチックが、人権配慮に優れていることを提示することの意義はありそうである。

- 製品によって、再生に適したプラスチックと難しいものがあり、製品別の検討意義は大きい。