「サーキュラーエコノミーシステムの構築」インタビューリレー

サーキュラーエコノミーを推進するために、私たち一人ひとり、そして企業は何をすべきなのでしょうか?そもそも「サーキュラーエコノミー」とは何か。日本の現状や世界の最新動向、そしてこれからの可能性とは――。

八木亜希子アナウンサーが、有識者とインタビューリレー形式で対談を重ねながら、これらの問いに迫ります。

2026年度以降もインタビューリレーは続きます。

インタビュアー:八木亜希子氏

元フジテレビアナウンサー。

タレント、司会者、女優などとして幅広く活躍中。

対談 第1回 唐沢かおり氏

社会心理学者。東京大学大学院 人文社会系研究科教授。SIP第3期課題「サーキュラーエコノミーシステムの構築」サブプログラムディレクター。専門は、自己や他者、他集団、社会的な出来事などに関する情報処理のメカニズムを検討する「社会的認知」研究。社会心理学の基礎的知見や研究手法を実際の社会問題の解決に役立てる研究へと展開することにも取り組んでいる。

対談テーマ:消費者の行動変容

八木アナウンサー

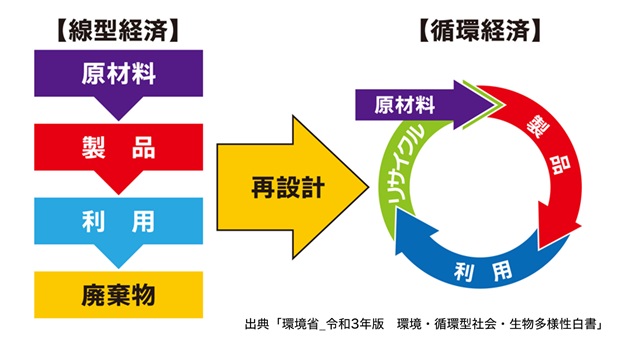

今回は、サーキュラーエコノミーと消費者の行動変容についてお話を伺います。今回のお話を伺う前に、まずは「サーキュラーエコノミー」ということについて、それは何かを簡単にご説明します。図をご覧ください。

従来のリニアエコノミー(線型経済)は、資源から製品を作り、使わなくなったら捨てるという、大量生産、大量消費そして、大量廃棄の線型社会です。

対してサーキュラーエコノミーというのは資源の循環を前提に設計された経済システムで、製品やサービスの生産から廃棄までの工程で資源の無駄を、できるだけ少なくして素材や製品をできるだけ長く利用する生産と消費の循環型の経済モデルです。

このサーキュラーエコノミーは持続可能な社会を実現するために不可欠ですよね。

今日は、そのサーキュラーエコノミーの実現のために、私たち消費者に何が求められているかについて、「サーキュラーエコノミーと消費者の行動変容とは」、というテーマで東京大学の唐沢かおり教授に伺います。

唐沢先生は社会心理学のご専門で、現在東京大学大学院の教授として、社会的な情報処理のメカニズムを検討する社会的認知を研究されていらっしゃいます。最近は、社会心理学の基礎的知見や研究手法を、実際の社会問題の解決に役立てることにも取り組んでいらっしゃいます。

唐沢先生、今日はよろしくお願いします。

唐沢氏

紹介いただきありがとうございます。東京大学の唐沢です。

まず行動変容、本日の話題ですね。この言葉なんですけれども、一般に浸透している言葉ではないかもしれないので、最初に簡単にご説明します。行動変容というのは、新たな情報を得たりとか、他人の行動を見ることで私たちの意識が変わって、それに伴って行動とか習慣が変わっていく、またそれが定着していくことを指します。

例えば、健康維持のために運動するということについて、全くそういうことに関心のなかった人が、運動しないことのリスクを知るとか、知り合いの人がスポーツジムに行ったり、自分もやってみようかなって思いますよね。それでウォーキングを始めたとします。でもそれがすぐ終わるとダメで、三日坊主で終わらず、習慣としてちゃんと定着して続くと、そうなると、行動変容が起こったと言うことができます。

八木アナウンサー

私もずっと腹筋やらなきゃと思ってたんですけど、できなくて、でもこの間、街頭インタビューで、毎日108回、腹筋しているという方がいて、「煩悩を振り払おう」と思って急にやる気になったら、結構続いています。

唐沢氏

それどのくらい続いておられるんですか?

八木アナウンサー

ちょうど3か月ぐらい。

唐沢氏

それはかなり定着しているんじゃないですかね。もしやめちゃったりしたら、むしろ気になるというか、やらない日があったらちょっと気持ち悪いと思います。それはもういい方向に行動変容が起こった。

八木アナウンサー

起きたんですね、私に行動変容が。

唐沢氏

うらやましい。

八木アナウンサー

意識が高まって、しかも続くということで、やらなかったら気持ち悪くなる。

唐沢氏

それはそうですね。そうなると本当にしめたものという感じですね。

八木アナウンサー

では、サーキュラーエコノミーを推進して持続可能な社会を築くためには、どのような行動変容が必要になってくるのか教えていただけないでしょうか。

唐沢氏

私たち消費者に求められる行動変容というのは、大きく2つあって、一つは製品を買うとき、もう一つは買った後のことがあります。買うときは、環境負荷の低い、サステナブルな製品を選択する。そういうことを宣伝してあるものもありますよね。

八木アナウンサー

エコマークとかいろいろありますね。

唐沢氏

そういうものを選んだりとか、再生材でできた製品も最近増えていますので、そういうものを購入するということですね。買った後も再利用をするとか、リサイクルを積極的に行うと。リサイクルだと、プラスチック製品を再生しやすいように、きちんと分別回収をするということが大事になります。

八木アナウンサー

分別もいろいろ難しいものとか、これは燃えるんだろうか、燃えないんだろうかとか、2つあるとどっちなんだろうとか。

唐沢氏

悩ましいですよね。そういうことって私たちの意識が大事なので、そのためには、先ほどの大量生産とか大量消費とか大量廃棄、そういうことを続けると、社会が持続しないなと、そういうことをちゃんと認識して、今お伝えしたような行動をしていただく、それが循環型の経済を実現するために非常に重要なんだと、そういうことに価値を見出すことが大事になってきます。

先ほどの分ける話ですけど、もちろん消費者だけではなくて、企業側も大事で、色々な企業側の方も変わっていただく必要があります。例えば、生産過程で発生する排出物を削減するとか、再資源化していく、リサイクルしやすい製品設計ですよね。そういうものが必要になってきます。

八木アナウンサー

確かに最近、瓶とプラスチックのふたとかも、簡単に取れるようになりましたよね。昔は大変だったりしたのに。

唐沢氏

そういうものが増えるとやっぱりリサイクルしやすいので、そういう製品設計をちゃんとやっていただくと、大変ありがたいことですね。だから結局のところ、消費者も企業の方も私たちみんながそれぞれの立場でどのように振る舞うかが、持続可能な社会を築く鍵になるということです。

先ほどご紹介いただいたSIP(エスアイピー)「サーキュラーエコノミーシステムの構築」では、プラスチックのリサイクルに関する、技術開発の研究だけではなくて、消費者や企業の行動を変えるための手法とか、モデルケースの検討を社会心理学の観点からも行っていきたいと考えています。

八木アナウンサー

私たちが子どもの頃に、ごみの捨て方とかを思い出してみると、格段に変わっていて、日本人の意識がすごく上がったと思いますけれども、先生はどんなふうに見ていらっしゃいますか?

唐沢氏

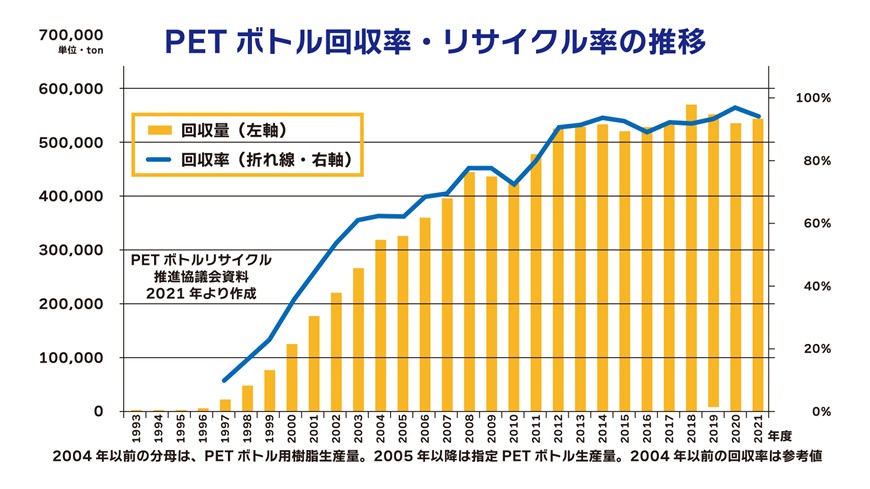

小さいときは全部一緒に捨てていたと思うんです。でも今はそうではなくて、リサイクルに対する意識というのがすごく高まっていると思っています。また、日本人のリサイクル意識は、海外と比べても遜色ないと思います。多くのご家庭がリサイクルに協力されています。地域ごとでいろんなルールがあると思うんですけど、それに従って、ちゃんと分別して収集するということをしておられます。

特にペットボトルの回収なんですけれども、ボトルとキャップを分ける、ラベルをはがす、ボトル洗う、回収ネットに入れる、これをちゃんとしておられますので、そういうことがあって、世界でもかなり高い水準のペットボトルの回収を実現できているわけです。

ただ、サーマルリサイクルって言うんですけれど、燃やしてしまう、焼却によるエネルギー回収ですよね。それが多くを占めているんですね。

八木アナウンサー

結構燃やしちゃってるんですね。なるべく燃やさないで自然に戻るような素材に変えるとか、さらに進んだ取り組みが必要ということですね。他の国はどうなんでしょうか?

唐沢氏

環境問題はどの国でも大事ですので、海外に目を向けると、EU(欧州)とか、アメリカも両方ともリサイクルを意識した政策というのはとられているわけです。例えば、EUではプラスチック戦略というのがあって、これを策定して、2030年までに、全てのプラスチック包装をリサイクル可能にする、というような目標を掲げたりもしています。

八木アナウンサー

プラスチックに特化した戦略があるということなんですね。日本は、個人個人の意識とか、企業も個々の企業の意識は随分と高まっているし、海外と比べても遜色ないんだけれども、まとまっていろいろと行動したり、大きな取り組みっていうことになると、いろいろ伸びしろがまだまだある、ということですね。

何か国内で成果を上げている参考にすべき取り組みをご紹介いただけますでしょうか。

唐沢氏

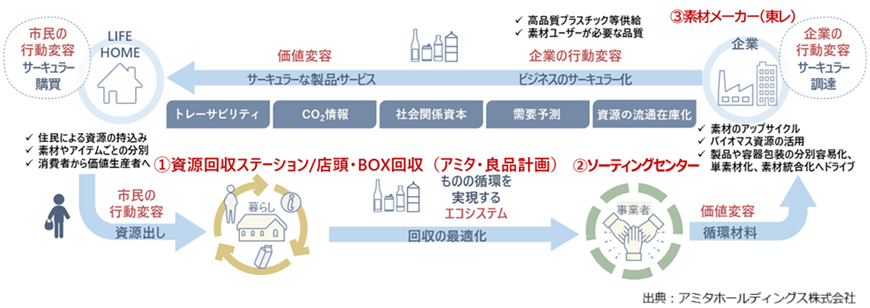

消費者の行動変容という観点から、サーキュラーエコノミーシステムの実現に取り組んでいるSIPの成果として、アミタホールディングスさんの取り組みがありますのでこれをご紹介します。

この試みでは、神戸市などを中心に回収ステーションを設置して資源リサイクル行動を促す効果的な働きかけのあり方、これを検討したりとか、サーキュラーエコノミーシステムに関しての教育プログラムを開発したりとか、こういう形で消費者の行動を変える手助けを行っています。

回収ステーションでは、ペットボトルとキャップ、豆腐の容器、ゼリーの容器、冷凍食品のトレー、洗剤の詰め替えパック、かなりいろいろあるんですけど。

八木アナウンサー

かなり細かく。

唐沢氏

そういう様々な品目をちゃんと分けて、回収しています。回収したものは神戸市さんと契約しているパートナーが定期的に集荷して、資源として選別、ペレットにする。市民の認知度を高めるためにもペレットからシェア傘、みんなで使う傘が駅とかに置いてあります。ああいうものを製造したりとか、イベントを実施したりもしています。

八木アナウンサー

完全に循環型になっている。

唐沢氏

そこがうまく回るモデルを一つできるとそれを他のところでも展開していこうということですよね。こういうことのモデル化ができると、効率のいい、品質の高い資源を回収する仕組みが出来上がって、全国に広がっていくということになります。

八木アナウンサー

伺っていると、あまりに細かいと、ちょっと大変そうで、続くのかなっていうのは思うんですが、いかがですか?

唐沢氏

細かく分けないといけないといって、義務だと思うと、プレッシャーとか面倒なので続かないですけれど、ただ一方で、行動変容の話もそうですが、慣れてしまうと最初面倒でも、当たり前に思えるようになりますのでそういうことが大事ですよね。

回収ステーションという場なんですけれども、単に回収する場というだけではなくて、そこに人が集まる、人間関係ができる。

八木アナウンサー

コミュニティの場所が作られているんですか?

唐沢氏

そこでちょっとしゃべってみようと、知らなかった人も知り合いになって交流できる。

八木アナウンサー

ラウンジみたいなのがあったりして、テーブルと椅子と。

唐沢氏

単に持っていてすぐ帰るのではなくて、ちょっとここで時間費やして、お茶でも飲んで、コーヒーでも飲んでみたいな感じ。楽しいのでまた回収ステーションに行こう、ということになりますね。回収ステーションの場が地域住民の交流の拠点になる。そうすると面倒な回収という、そういう行動も楽しみの中に組み込まれていくので、それで続けていけるということになります。

八木アナウンサー

近所の友達に電話して、これから回収ステーションに行くんだけど、「私もじゃあ行く」。一緒に行って回収して、そして何かちょっとしゃべって、こんなことあったんだよ、じゃあね、みたいな感じになると、一つのイベント的というか、楽しみになると続きそうですね。

唐沢氏

一人でやるということではなくて、友達と一緒にやるって結構大事なことで、それができるとやっぱりやる動機付け、一緒にやろうねって、心強いですよね。

八木アナウンサー

そういう行動が変わるきっかけになる。別の回収の目的だけじゃないものがあったりする。

やっぱりさらに役立った実感というのも欲しいですね。

唐沢氏

行動変容のためには、まず関心を持つということが出発点なんですけれども、行動が良い結果につながる。このことを知るのも行動の定着のためには重要です。リサイクルした素材がどういうふうに生まれ変わるのか、そういうことにも関心を持っていただければと思います。

八木アナウンサー

先ほどの傘になる、そういうところですね。

唐沢氏

ちゃんと使われていく。次生まれ変わって、また私たちの生活の中に戻ってくるんですね。そうすると、リサイクル頑張ろうかなというふうに思いますよね。

八木アナウンサー

ペットボトルの回収のときには、結構その話って広まって、それでキャップを外したりラベルをめくったりっていうのも定着したような気がします。

唐沢氏

これをやると良い結果になるということを。

八木アナウンサー

フリースになったり。

唐沢氏

そういう見える化していくということも私たちのプロジェクトの中では、大事なことの一つになります。

もう一つ大事なことですけれども、リサイクルしたものが、良い再生材になることが必要で、そのためには余計なものが混ざっちゃうとだめなんですね。なので、先ほどから細かく頑張って分けているという、これは同じ素材を集めるということでより良い再生材ができるようになります。

また、きれいに洗って回収するということもポイントです。紙がついたりするとよくないらしいんですね。

先ほどご紹介したアミタホールディングスさんの取り組みですけれども、回収ステーションで単に細かく分けるというだけではなくて、回収した素材がよく見えるように、わざわざ透明の袋を使ったりとか、箱がオープンな箱というんですかね。

よく見える箱、そういうものを作っておられます。そこに、他の人がきれいに洗って持ってきたものが置いてあると、自分もきちんと洗っていこうと思いますよね。

このようなことも、高品質の再生材を作るという点では大きな意味があります。もちろん、商品そのものが洗いやすいとか分けやすいとか、リサイクルしやすいデザインであるということも必要なので、その点は製品を作る立場の方々にも考えて頂きたいところになってきます。

八木アナウンサー

最後に、サーキュラーエコノミーシステムの実現について、唐沢先生から皆さんへメッセージをお願いします。

唐沢氏

SIPのこの課題に関わるようになって、私も一消費者としてその重要性を改めて認識しているところです。物を大事にしましょうということは私たち小さいときから教えられますよね。それだけではなくて、今後は物を次につながるように処分しましょう。こういうことも新たな所有とか、消費に関わるモラルになってくると思います。

また本日のお話は、単に資源を頑張って集めて、リサイクルしましょうっていう、そういう話だけではなくて、私たち一人一人の行動が地球環境を守り、より良い未来を次の世代に残すために重要だと、そういうことでもあるわけです。

それは今の時代に生きる私たちの責任ということにもなってくると思うんですね。この点も踏まえてSIPでは、消費者の行動変容や、社会受容性に関する検討を深めることで、またその成果を多くの人に伝えることで、リニアエコノミーからサーキュラーエコノミーへのスムーズな移行に貢献できればと考えています。

八木アナウンサー

知らず知らずのうちに、私たちの行動が、サーキュラーエコノミーシステムの構築に貢献しているようになるといいですよね。そのためによろしくお願いします。

本日はありがとうございました。

唐沢氏

ありがとうございました。