「サーキュラーエコノミーシステムの構築」インタビューリレー

サーキュラーエコノミーを推進するために、私たち一人ひとり、そして企業は何をすべきなのでしょうか?そもそも「サーキュラーエコノミー」とは何か。日本の現状や世界の最新動向、そしてこれからの可能性とは――。

八木亜希子アナウンサーが、有識者とインタビューリレー形式で対談を重ねながら、これらの問いに迫ります。

2026年度以降もインタビューリレーは続きます。

インタビュアー:八木亜希子氏

元フジテレビアナウンサー。

タレント、司会者、女優などとして幅広く活躍中。

対談 第2回 梅田靖氏

東京大学大学院工学系研究科 人工物工学研究センター教授。SIP第3期課題「サーキュラーエコノミーシステムの構築」サブプログラムディレクター。エコデザインをテーマに、ライフサイクル工学や持続可能社会のシナリオ設計を研究。製造業の環境政策にも精通し、理論と実践の両面からアプローチ。持続可能な社会の実現に貢献する研究を推進している。

対談テーマ:サーキュラーエコノミーの国際動向と日本の課題

八木アナウンサー

今世界が注目するサーキュラーエコノミー。

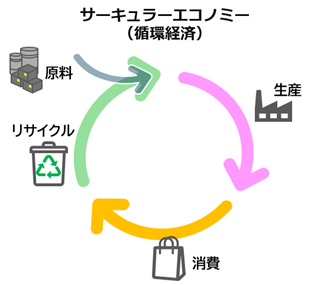

サーキュラーエコノミーというのは、製品やサービスの生産から廃棄までの工程を資源の無駄をできるだけ少なくして、素材や製品をできるだけ長く利用するという、生産と消費の循環型の経済モデルです。限られた資源をどう有効に活用するか、循環させていくかというのは私たちの未来に直結する重要なテーマです。

このシリーズでは、制度を設計する側と運用する企業側、それぞれの現状と課題についてお話を伺っていきます。今回は、製品のライフサイクル工学がご専門の東京大学梅田靖教授にお話を伺います。よろしくお願いします。

梅田氏

よろしくお願いします。

八木アナウンサー

まず、環境問題に配慮した経済活動の必要性が取り沙汰されて久しいですが、最近トレンドになっている「サーキュラーエコノミー」とは今までとどう違うのか、先生の言葉で改めて教えていただけますでしょうか。

梅田氏

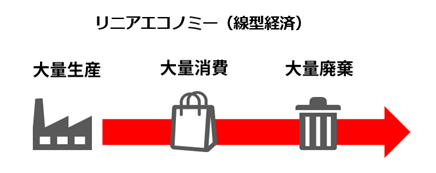

はい。現代の、大量に使って大量に捨てるというような社会は、この後、地球上の人口が増えていったらもう明らかに破綻するわけですよね。そういう(大量に使って、大量に捨てる、一方通行型の)経済を「リニアエコノミー」と言いますが、資源を循環的に使う「サーキュラーエコノミー」に変えていかなきゃいけないということが世の中の流れになっています。

八木アナウンサー

今までのリニアエコノミーだと、使って捨てるという、まっすぐだったものを…

梅田氏

捨てるのをやめて、ぐるっと回す。

八木アナウンサー

ぐるっと回るから、サーキュラー(循環)ということですね。

梅田氏

はい。それがエコノミー(経済)になるという考え方ですね

(サーキュラーエコノミーの活動の)1つは、リソーシングと言いますけれども、これまでごみは「捨てる」という考え方でしたが、そうではなくて、使った資源をもう1回使う。それを前提としてモノを作るように転換する。

もう1つは、その大量生産、大量廃棄をやめましょうということです。単純にモノを売るのではなくて、例えば、シェアリングとかリースとか流行っていますけども、そういうものを活用しながら、修理しながらモノを長く使うというようなことをビジネスにしましょう、という考え方ですね。

八木アナウンサー

そのサーキュラーエコノミーの動きの中で、製品に情報をちゃんと載せるという話がありますよね。

梅田氏

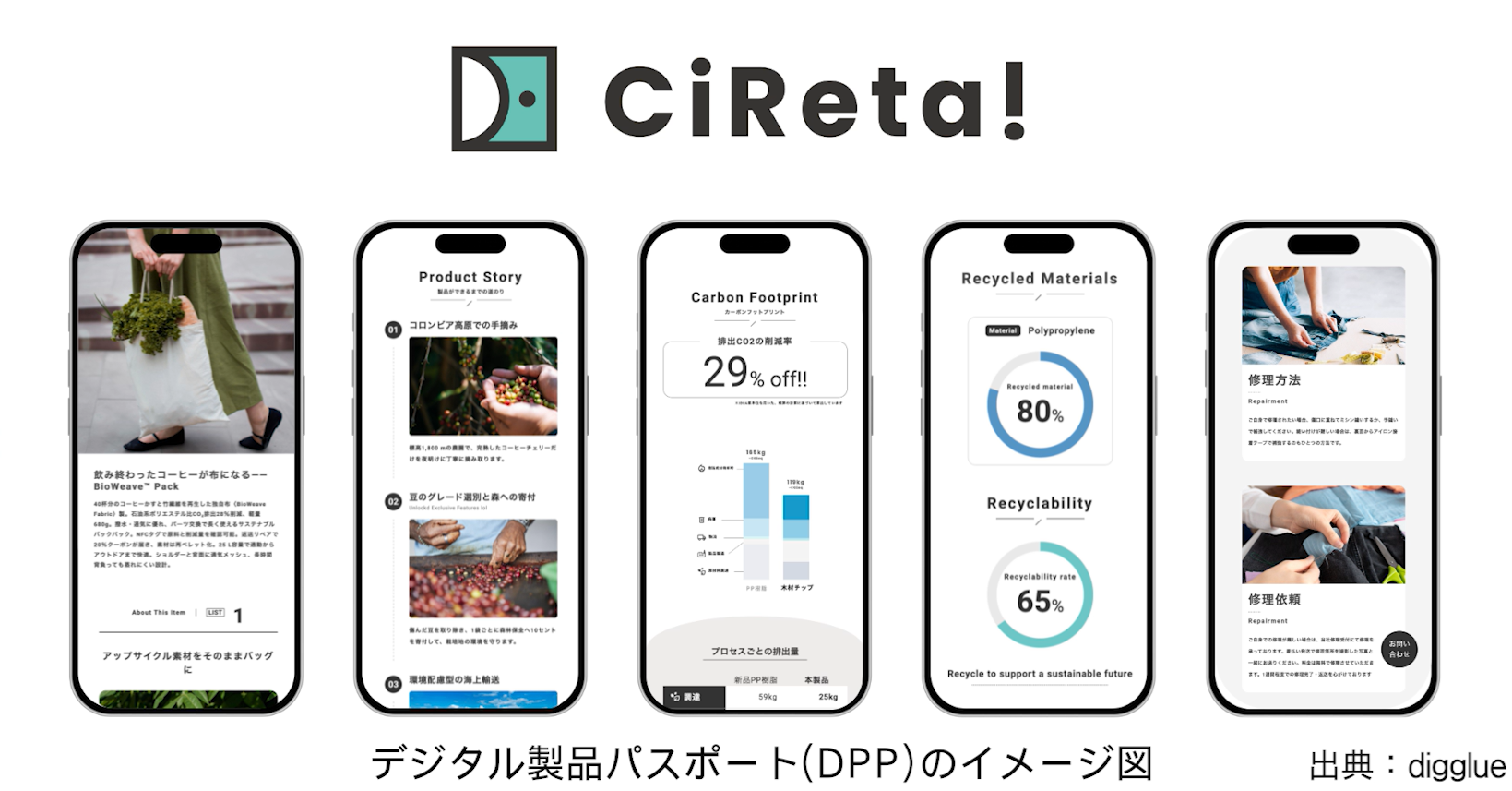

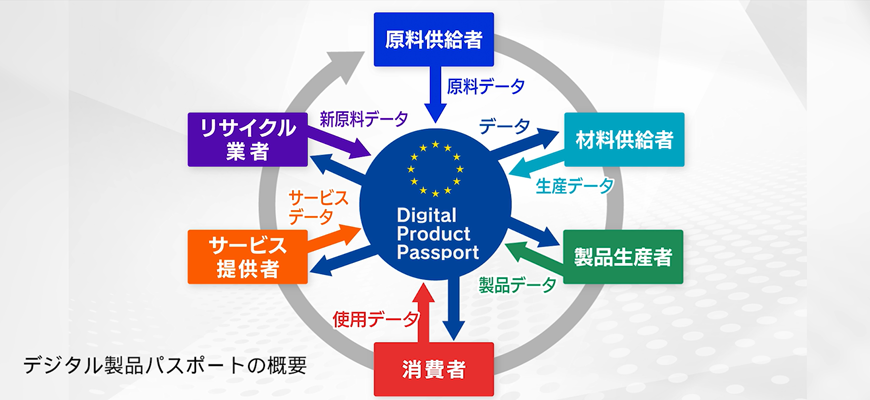

はい。「情報」がやっぱり鍵になります。情報があればその製品の中で、どこに価値のある材料が入っているか、どこに危険な材料が入っているかなどが分かります。製品があとどのくらい使えるのか(寿命)も分かります。そういう意味で、情報をきちんと取って公開しましょうという動き、ヨーロッパでは、これを「デジタル製品パスポート(DPP)」という仕組みでやろうとしているんですね。

八木アナウンサー

例えば(服に)タグとか札がついていますよね。

梅田氏

はい。あれだけだったら「綿100%」ぐらいの情報しかないですけれど、もう少し、例えば、二次元コードとかをスマホでパッと見ると、この製品にはここに木が使われていて、木の周りにプラスチックがついていますよとか、この鉄はどこ産の鉄ですよということが分かるようになるという話なんです。

八木アナウンサー

具体的に、この例えば何々産とか、このタグとかにもありますけど、もっと素材に分けて…

梅田氏

材料ごとですね。

八木アナウンサー

全部出て、それがこの裏に二次元コードがあればできる。

梅田氏

できるようになるということです

八木アナウンサー

それによって、リサイクル業者の方々も、どこの材料をどこに戻すとか、分かりやすくなることもあるんですかね。

梅田氏

リサイクルが効率的に行えるということになりますね。

我々のこのSIP(エスアイピー)プロジェクトでも、プラスチックに特化して製品のライフサイクルに関する情報を様々なステークホルダーの間でやり取りする、「PLA-NETJ※(プラネットJ)」という情報流通プラットフォームを開発しています。

※ プラスチックに関わる回収、分別などのリサイクルの流れを管理・見える化する情報流通プラットフォーム

八木アナウンサー

実現は近いんですか?

梅田氏

試行はどんどん進んでいて、実現はかなり近い状況にあると思います。

八木アナウンサー

もうすでにやっている国はあるんですか?

梅田氏

まだ、これからです。そういう意味では日本も結構、先頭を走っているところで、本当に動き出しているところはまだない状況ですね。

EUはそもそもサーキュラーエコノミーの言い出しっペの地域ですし、かなり高い目標を掲げて、それをスピード感を持って実行して世界をリードしようとしています。

例えば、電池にもリサイクル材料を入れなきゃいけませんよとか、自動車を作る時には必ずプラスチックの一定の割合はリサイクル材料を使わなきゃいけませんよという形で、法律で強制してくるわけですね。

八木アナウンサー

かなり前向きというか、積極的に昔から行っている感じはあるということですね。

梅田氏

そうですね。この10年ぐらいですね。彼らとしては、サーキュラーな社会を作れば作るほど、社会が活性化して企業が競争力を持つという考え方なので、環境政策だけじゃなくて、経済政策と競争力政策の掛け算を狙ってるんですね。

八木アナウンサー

翻って日本は、現状としてはどうなんでしょうか。

梅田氏

日本も、今急速にサーキュラーエコノミーに舵を切っています。

我々生活者に近いところで言うと、フリマのアプリとかで、中古スマホなどを結構売買しますよね。ああいうものを、CEコマース、サーキュラーエコノミーコマースという名前で呼んで、これをすごく活性化させようとしてるんですね。

特に大事なのは、その規制以前に、生活者がサーキュラーエコノミーコマースの方が、むしろ便利だねという考え方になるということと、企業が進んで取り組むことによって、今までごみ処理という「コスト」だったものが、ちゃんと価値を持つという形になるんじゃないかなと思っています。

八木アナウンサー

確かに私たちの世代よりも、もっと若い世代のほうが本当に活用しているのは見ていて感じますね。「モノの価値」から「経験価値」になって、だからモノに関しては消費ではなく、みんなでシェアしたりとかそういう方向に進むんですかね。

梅田氏

はいそうですね。そうするとやっぱりリサイクル材を使っているとか、こういうリサイクル材を使っているとか、修理しやすいとかですね、そういうこと自体がストーリーになって価値を生み出すこともありますし、むしろ使いたい時だけ使えた方が、ずっと持っているより便利じゃないかという考え方が広がってくると思うんですよね。

八木アナウンサー

そうすると、どんどん「ごみ」という感覚はなくなってきて、やっぱりごみも資源、また新たに価値を生むものになっていくということですよね。

梅田氏

そうですね。究極的に言うと、「ごみ」というもの自体がなくなるというのが理想だと思うんですけどね。

八木アナウンサー

そのためにはまさにご専門の製品のライフサイクル工学の観点から言うと、どういう設計が必要だと思ってらっしゃいますか。

梅田氏

はい、大事な要素は3つありまして、

①1つは、お客さんにどういう価値を提供しましょうかということをちゃんと設計すること

②それからそれをどういう回し方ですよね、リサイクルすればいいのか、もしくは2回3回使うような形で計画した方がいいのか

③そこにどういうビジネスをくっつけるか。

その3つをうまいことを統合的に設計することが重要だと思っています。

八木アナウンサー

今伺っていると、企業が全部それをこれから計画してやっていくことが必要ということ?

梅田氏

だと思いますね。もう使い捨て前提のモノ作りというのは、変えていかなきゃいけないということだと思うんです。

八木アナウンサー

EUは10年前から色々と後押ししているということでしたけれども、国際的にはどんな動きが注目されているんでしょうか。

梅田氏

ヨーロッパはかなりブレずに動いていますし、南米とか、アジアの国やアフリカも結構こっち側(サーキュラーエコノミー)に寄っているんですね。アメリカも意外とやっていて、世の中としては、かなり進んでいるところだと思います。

ただヨーロッパは、かなり過激な規制を出してくるところがあるので、日本はそこまで法制度にしても過激なものではなくむしろマイルドで、うまく支援などを使いながら、漢方薬のように、じっくりと世の中を良くする方向に動かしているという風に思いますね。

八木アナウンサー

ちょっとEUの「過激」が気になったのですけど。

梅田氏

例えば、2030年頃までに、自動車を作る時の再生プラスチックを何十%入れなきゃいけないということを、バンと打ち出したりしています※。今はほぼ0%なので、それだけの再生プラスチックをどうやって集めるんだという話が、このSIPプロジェクトで中心に対応している問題です。

※ ELV規則案(使用済み自動車の廃棄やリサイクルに関するEUの規則)

新車に使用されるプラスチック全体に占める再生プラスチックの割合等が提案されている。

八木アナウンサー

EUは、現在できるところというよりは、もうドンと最初に決めて、さあみんな従ってください、何年から、ルールはこうしますから、と。

梅田氏

はい、そういう感じですね。

八木アナウンサー

日本はもうちょっとみんなでできるところを、現実的にどうかと考えて、マイルドに進めようという。

梅田氏

そうですね。再生材を普及させるために、まず(再生材の使用量などを)報告してください、ということから始める。そしてそれがだんだん進んでいったら、もう少し高い目標を目指しましょうという形に、徐々にじわじわと、という方向だと思います。

八木アナウンサー

どちらもいい点と悪い点というのはあると思いますが、研究者のお立場からは、今後さらにどのような視点が必要と思われますか?

梅田氏

そうですね、1つは、長期的に今のような大量生産(のリニアエコノミー)でやっていくと、いつか資源がなくなってしまうし、ごみで埋まってしまうので、いつかサーキュラーエコノミーに転換しなきゃいけないというのは、皆さんよく分かっていると思うんですよね。ただ今日じゃないだろうと思っているところがあって。

そこで、いかに早く、現状維持思考から脱却して、あるべき姿の方向に一歩踏み出しましょうということがすごく大事だと思うんですね。

特に、サーキュラーエコノミーというのはメーカーだけじゃ実現できないですね。今まで接点がなかったような、いろんな産業の人たちが連携して循環をさせなきゃいけない。このSIPでも様々な分野の専門家が集まって、今まで会ったことのないような人たちが連携するような仕組み作りをやっています。

八木アナウンサー

確かに、私たち消費者の視点から見ても、修理するより新しいもの買っちゃった方が早いですよ、みたいなことが言われて結構経っている気はするんですけど、修理が当たり前になったら、元々は(日本には)もったいない文化があるので、定着したら早い気もするんですよね。

梅田氏

修理の方が簡単ですよという世の中になれば、皆さん修理選びますよね。

八木アナウンサー

そうですね。そして生産者側もその方が新しい製品を作るために、また資源を求めなくていいという意味では、うまく回る社会になることが理想ということですかね。

梅田氏

そういうことです。

八木アナウンサー

理想の社会に向けてこれからもよろしくお願いします。

ありがとうございました。

梅田氏

こちらこそありがとうございました。

八木アナウンサー

国際的な制度の進化、新たな設計がサーキュラーエコノミーの未来には求められています。

次回は企業経営と研究開発の視点から課題と未来を伺います。