「サーキュラーエコノミーシステムの構築」インタビューリレー

サーキュラーエコノミーを推進するために、私たち一人ひとり、そして企業は何をすべきなのでしょうか?そもそも「サーキュラーエコノミー」とは何か。日本の現状や世界の最新動向、そしてこれからの可能性とは――。

八木亜希子アナウンサーが、有識者とインタビューリレー形式で対談を重ねながら、これらの問いに迫ります。

2026年度以降もインタビューリレーは続きます。

インタビュアー:八木亜希子氏

元フジテレビアナウンサー。

タレント、司会者、女優などとして幅広く活躍中。

対談 第3回 小松秀樹氏

グローバル・ブレイン(株)エグゼクティブフェロー。前職の(株)ブリヂストンで基礎研究から製品開発、調達、事業管理、新規事業開発と幅広い業務に従事し、技術と経営の両面で会社を牽引。現在はベンチャーキャピタルでスタートアップ支援を通じ、日本の技術力を世界に示すことに尽力している。

対談テーマ:経営と研究開発から見るサーキュラーエコノミー

八木アナウンサー

前回は、制度と設計の視点からサーキュラーエコノミーの国際的な調流と日本の課題についてお話を伺いました。

今回は、長年大手メーカーで技術部門の責任者として活躍されて、現在はベンチャーキャピタルで循環型ビジネスを推進している小松秀樹さんにお話を伺います。よろしくお願いします。

小松氏

はい、よろしくお願いします。

八木アナウンサー

まずは、このサーキュラーエコノミーという動きは、企業や投資家にとっても今注目されているのでしょうか?

小松氏

そうですね。まずはSDGsの世界的な目標が明確になって、それに引き続いてESG投資が企業の中にも浸透してきましたし、実際、投資会社の方もそういう形で会社を選んで投資していく(という流れになってきている)…

八木アナウンサー

ESG投資とは?

小松氏

ESGというのは、エンバイロンメント(環境)、ソーシャル(社会)、あと、ガバナンス(企業統治)。逆に言うと、この3つがしっかりしていない企業は投資対象には当たらないというのが、常識になってきています。

八木アナウンサー

(しっかりしてないと)1人前として認められない。

小松氏

認められないです。E、エンバイロンメントは、ないがしろにはできなくなってきています。企業は、昔は社会貢献という形で色々ブランドをアピールしていましたが、今は環境に対して、どういうことを具体的にやっていくのかということが、その会社のブランドであるとか、企業価値に直結しますので、非常に盛り上がっていて、やらねばならないことになっていると思います。

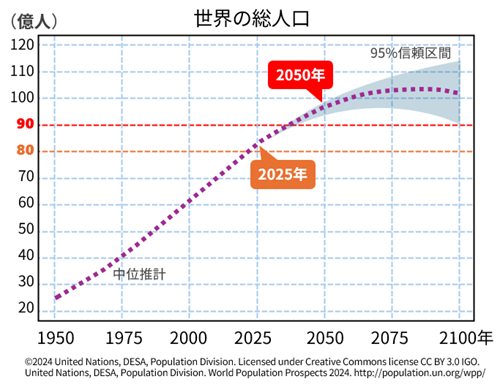

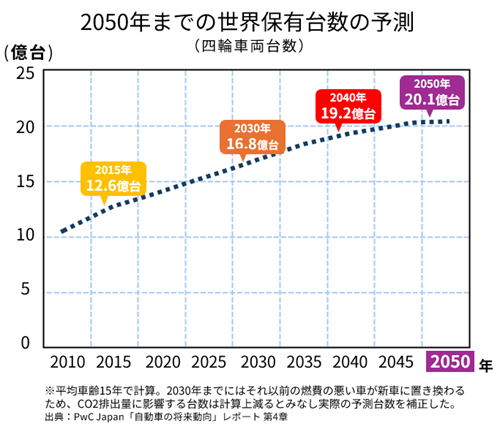

ただ、こういう話をする時にはどちらかと言いますと、「環境への影響」というような形で、「環境」の文脈で話されることが多いんです。でも企業のトップからしますと、何よりもやはり人口問題というのがあって、今、世界の人口は81億人を超えていますが、2050年には90億人を超えるとされています。

八木アナウンサー

そうなんですよね。日本だと少子高齢化でどんどん人口が少なくなっていく危機感がありますけど、実は世界規模で見ると逆に増えているんですよね。

小松氏

そうですね。やっぱり人口が大きくなりますと、新たな経済ができてきます。簡単な一例を挙げますと、自動車。みんなが自動車を欲しいなと思った場合に、車を作る原材料っていうのは、十分に調達できるのかということになってきます。

自ずと、今までみたいに作って捨てるだけでは回らないので、やはりもう1回リサイクルするなりして材料を循環させて、新たな製品を作っていくことが必然になります。そういう面から企業のトップにとっては、このサーキュラーエコノミーは喫緊の課題、長期的な意味でも絶対にやらなきゃならない課題だと思います。

八木アナウンサー

もう企業の姿勢だけではなくて、本当にお尻に火がついている状態というか、(手を打たないと)生き残れないものとなっているということですね。

EUは制度面などでもかなり進んでいると伺いましたが、小松さんは海外のどのような動きに注目されていらっしゃいますか?

小松氏

2030年から、自動車にある一定量のリサイクルの材料を使わないとだめですよという法案が出たんです。そういう面で見ると、やはりEUの政府として、トップダウンで「こういう方向で行くぞ」という方針を非常に明確に出している。ただし、企業などに対し、ただやりなさいと言うだけではなくて、例えば新品の材料しか使っていない製品には税率を高くするとか、リサイクル材料を使っている製品に関しては税率を下げるとか、インセンティブをつけた形にして、ちゃんと循環して回るようにサポートしている。そういうシステムが回っているのは素晴らしいなと思います。

これは私が最近ドイツに出張に行って話を聞いて驚いたんですが、大手のスーパーマーケットみたいな会社が、リサイクラーさんをどんどん買収してるんですよね。

ルールが変わって、リサイクル材が企業にとって必要なものということになるので、(リサイクル材の)値段が上がっているんですよね。要するに新品の材料よりも、リサイクル材の値段が高くなって、需給のバランスが崩れている。

ですから、大手のスーパーマーケットさんみたいな企業は、自分たちでちゃんとリサイクル材を調達するんです。(プラスチックの)容器の廃棄物などはスーパーからも出ますので、それをそこ(買収したリサイクラー)でリサイクルしてもらって、自分たちで使う。自分のビジネスモデルの中にリサイクラーさんまで入れていると聞いた時は、これはすごいビジネスモデルだな、これは日本にないなと思いましたね。

八木アナウンサー

意外でしたけど、割とそこ(スーパーマーケットとリサイクラー)は今まで、離れていたんですか?

小松氏

そうですね。日本のスーパーマーケットさんは、ここに回収してくださいというボックスを置いていると思うんですけど、それを自分たちがリサイクルして使えるようにするということはやっていないんですよね。それをリサイクルするのは回収業者さんに全部任せている。

八木アナウンサー

これからはそれ(ビジネスモデルの中にリサイクラーを入れること)がヨーロッパで潮流になっていく?

小松氏

その可能性はあると思いますね。

八木アナウンサー

そうすると、ある程度やっぱりコストダウンにも…

小松氏

それはなると思います。絶対になると思います。

八木アナウンサー

海外でもそれが珍しいのだったら、日本の現状はどうなっているんですか?

小松氏

そうですね、やはりドイツに出張行って、目の当たりにそういう世界を見てくると、やはりELV規則案を一例として、制度設計も含めたところでの日本の出遅れ感は、ちょっと否めないかなと思います。

ただし、日本は高分子技術に関しては、まだ世界のトップクラスにいると思います。それがなぜこういうところで役に立つかと言いますと、プラスチックというのは、言ってみれば人間のお肌と一緒なんです。赤ちゃんの頃の肌は、弾力性もあって張りもあって艶もある。でも、だんだん歳を取ってくると、なんかカサカサしてきて張りがなくって、重力に負けて下に落ちてくる。

八木アナウンサー

そんなにあんまり言わないでください(笑)。でもそうですね。

小松氏

それと一緒で、プラスチックも新品の時は非常に弾力もあるし、強くて、力学的に優れているんですが、一旦製品になって、光であるとか、酸素であるとか、いろんな要素によって劣化していくと、元々あったオリジナルの物性がだんだん硬くなってきて、もろくなってきて…

八木アナウンサー

加齢するんですね。

小松氏

ポリマーの、プラスチックの加齢なんです。物性自体が変わってくるんです。そういうものを例えば20%であるとか、25%(のリサイクル材)を新しい材料に入れると、やっぱりその分、性能は落ちるわけですよね。

ところが今、性能が落ちないようにするにはどうするのか、劣化はしたけれど、その劣化した材料をどうやってオリジナルのような材料に戻していくのか、もしくは劣化しにくいような材料はどうやって作るのか、というような研究開発につながってくると思います。

今、SIP(エスアイピー)の中にも、アカデミアと企業の方3チームがそういうのを研究するために参画していただいていますので、そういう技術は、いずれこの世界にも絶対に役立ってくるはずですから、まだまだ日本のこの分野での勝ち筋はあるんじゃないかなと思っています。

八木アナウンサー

日本は技術面では優れている研究もたくさんあるから、それを活かすことによって巻き返しのチャンスがある。

小松氏

これはあると思いますね。今までどちらかと言いますと、企業は、コストと性能をどう高めていくか(を追求してきました。)

八木アナウンサー

なるべく安くなるべく優れたもの。

小松氏

この2軸で開発をやってきたんですが、今ここに「環境」という評価軸ができてきていますので、

この3つ(コスト、性能、環境)をどうやって三立させていくのかということが、技術開発の面で非常に大きな課題だと思いますね。

さらに言えば、今までは自分たちの製品が「環境に良いんです」と言って売りにしていたと思いますが、サーキュラーエコノミーの考え方が浸透してくると、自分たちだけが良かった、ではだめで、長く製品が使われた結果、最後に「本当にそれは地球に良かったんでしょうか」という、そういった評価指標が1つ必要になってくる。だから一社だけでは(サーキュラーエコノミー社会は)実現できなくなってきています。それをどう解決していくのかは、今後の大きな課題かなと思いますね。

八木アナウンサー

伺っていて、本当に一社だけでは無理で、サーキュラーエコノミーの円の中にいろんな人たち、企業、研究者も含めて関わっていかないといけないと思いますが、これからサーキュラーエコノミーの社会で、どんなビジネスモデルに可能性があると考えられますか?

小松氏

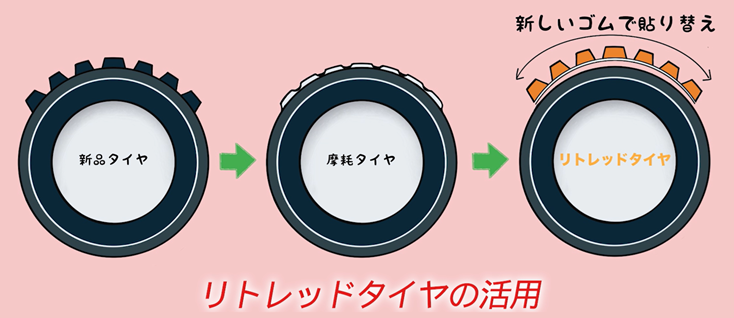

例えばタイヤの事例でお話ししますと、トラックやバスのタイヤっていうのは、減るのは路面に接地している「トレッド」という地面接地のところだけで、タイヤの両側とか他のところは減っていないんですよね。だから(トレッドが)減ったから、「もうこれ使えないですよね」って言って、今まではタイヤごと捨てられていましたが、トレッドを張り直せば、もう1回使える。

これを「リトレッド」と言います。アメリカでは、商売としては結構メジャーになっているんですが、日本やヨーロッパなんかでは、まだまだそのビジネスが進んでいないのが現状です。こういうリユースの考え方は、その製品の中で痛んでいるところだけ交換して再利用するということで、リサイクルと同じように使う原料が少なくて済むというモデルができるのかなと思います。

八木アナウンサー

なるほど。梅田先生も「修理」ということが改めてもう一度見直されて、修理ビジネスがもっと重要になっていくのではないかというお話をされていたんですが、リトレッドも含めて、修理はもっと見直されるべきですね。子供の時は、よく修理はしていた気がするんですが、一時からちょっと少なくなったじゃないですか。投資家の目線から見ても、やはりきちんと修理もできるような企業の方が評価されますか。

小松氏

そりゃそうですよね。作って捨てて、作って捨ててとやっていたら、もう自ずと先が見えてしまう、行き詰まるでしょとなりますので、それは長期投資の視点から言ってもちょっとこれはダメだなっていう判断にはなると思いますね。

八木アナウンサー

色々な課題を今日伺ってきましたけれども、小松さんご自身は、サーキュラーエコノミーの未来をどんな風に描いていらっしゃいますか?

小松氏

そうですね、ちょっと大きな話になってしまうかもわからないですけど、やはり、ユーザーやそういう人のいろんな価値観、バリューをしっかり変えていく。

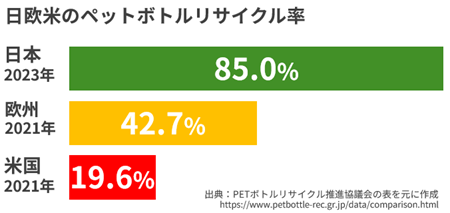

日本の場合は、ペットボトルリサイクルというすごいサクセスストーリーがあります。それをやりきる実績と、国民がいます。

消費者の行動変容を促しながら、多くの人を巻き込んで、世界の循環モデルというのをしっかりと作っていく。そうすることによって、もう一度、日本がいわゆる環境技術立国として、胸を張って世界をリードするような世界が実現できればと。そういう意味でこのSIP(エスアイピー)という取り組みが、そのきっかけになるようなことができればいいなと思います。

八木アナウンサー

可能性を感じました。小松さん、ありがとうございました。

小松氏

どうもありがとうございました。

八木アナウンサー

制度と研究開発、そして企業経営がつながることでサーキュラーエコノミーは動き出します。新しい未来を作るヒントは分野を超えた対話と共創の中にあるんですね。

ご覧いただきありがとうございました。