地球環境基金便り No.53 (2022年9月発行)

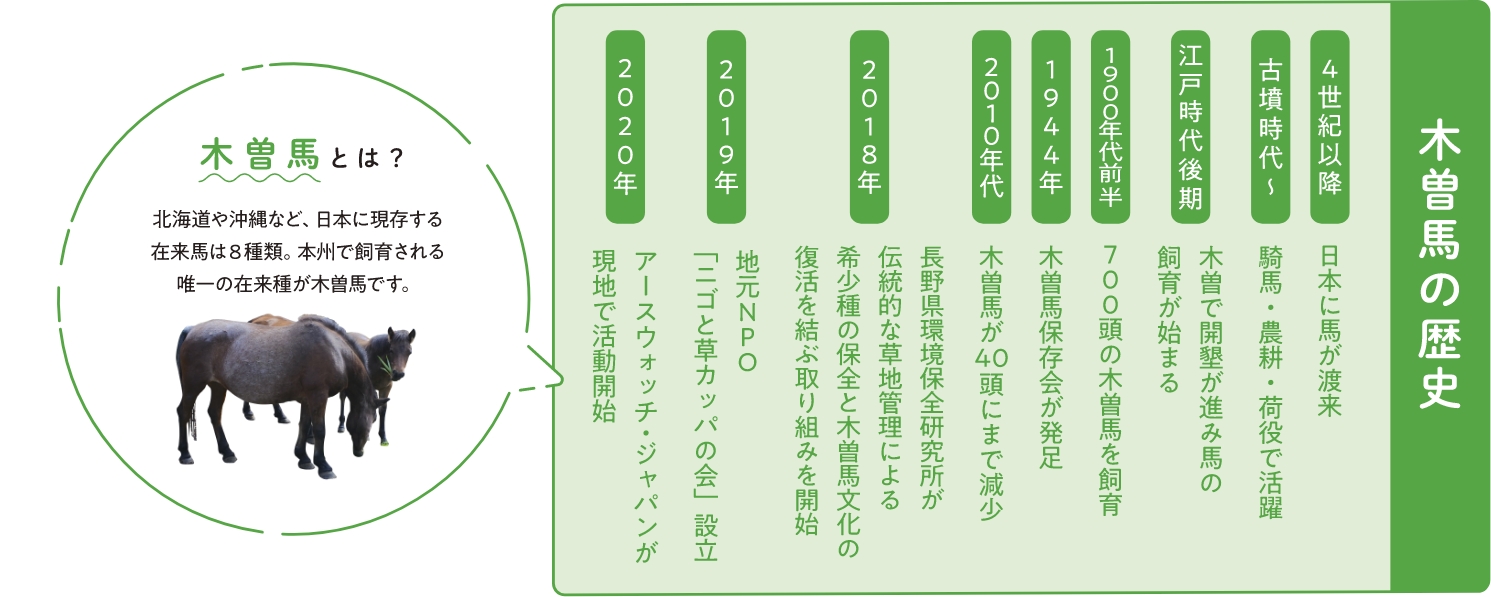

長野県木曽町では木曽馬を飼育する歴史が文化の特性を形づくってきました。かつて開田高原(かいだこうげん)は馬の飼養のための採草地として利用され、約5,000haの草地が広がっていました。しかし、近年の社会変化に伴い馬の需要が減り、700頭いた木曽馬が今では40頭程度に、草地面積も5.2haに減少してしまいました。

このうち0.5haの草地では火入れや採草という伝統的な手法で維持管理が続けられ、希少な昆虫や植物が生息しています。長野県希少野生動植物保護条例で保護区にも指定されていますが、高齢化が進む中、多くの人手が必要な伝統的な草地管理の担い手不足が課題となっています。

私たちの活動は、草地での花の調査を通じて、地域内外の人たちが交流し、日本にわずかに残るこの半自然草地の実態や、地域の自然と文化のつながりを考えていく取り組みです。世界中でさまざまな活動をしているアースウォッチにとっても、地域の文化と自然の多様なつながりを実地で学び、保全することの本質的な意義を知る貴重な活動となっています。木曽馬の文化が復活し、開田高原の草地利用が促進され、草原環境の生物多様性が保全されることを目指しています。

新型コロナウイルス感染症の影響により現地調査は中止せざるを得ない状況が続きましたが、通信環境を整え、オンラインの勉強会を積極的に開催してきました。研究者による講義を中心に、地域の方と意見交換をしながら、それぞれがもつ知見を高め合いました。毎回15〜20名の地域関係者が集まり、参加者は3回でのべ96名。専門家がもつ獣医学や植物生態学の知見と地域がもつ知恵が合わさり、参加者全員に本地域の特性や価値を共有できたほか、活動に対する現地の理解者を増やすことができました。勉強会を重ねるうちにリピーターが増え、今年3月に開催したオンラインシンポジウムでは、その方々が率先して木曽町内の広報や会場設営、現地でのメディア対応をしてくれました。

勉強会を通じてつながった地域の人脈が自主的に運営に加わったオンラインシンポジウムでは、地域内外から140名の応募があり、木曽町住民20名を含む122名が視聴。木曽町全戸に配布した案内チラシ、新聞への掲載やケーブルテレビでの報道を通じて、地域内に本活動を周知することができました。開催後には、町議会議員や町民から現地協力者に連絡があったほか、シンポジウムを視聴した地域外の観光客が現地を訪れるなど、さまざまな反響があり手応えを感じることができました。

特定の代表機関が主催するのではなく、研究者や現地NPO、勉強会に参加したメンバーで「木曽馬文化と草原の再生チーム」というコンソーシアムを作り「関係者全体がひとつの共同体として主催する」という形をとったことにより、地域が運営に加わりやすい雰囲気づくりができたのではないかと思っています。

この6月に開催した現地活動では、長野県松本市や福島県、東京都などから参加した市民ボランティア5名とともに、開田高原内の草地で2×20mの調査範囲を複数設定して、咲いているすべての花の名前と咲いている花の数を調べて記録しました。草地管理の違いによって植生が異なることを、実体験をもとに把握できました。引き続き植生調査を行うほか、地域づくりの勉強会も継続させ、ステークホルダーの輪を広げていきます。

木曽町では2040年を目指して、町の施設である「木曽馬の里」の施設面積を拡張し、40頭の木曽馬を100頭まで繁殖させる構想を描いています。潜在的な地域資源としての木曽馬文化や草地の生物多様性の存在が可視化され、持続可能なツーリズムなどの地域づくりに展開することが期待されます。私たちも協力し、在来の野の花が咲く採草地や、「ニゴ」と呼ばれる伝統的な干し草積みの見られる景観を再生し、地域内に点在する草地に木曽馬を放牧していく予定です。活動の成果をもとに、将来的にはエコツーリズムの提案・情報発信、伝統的な草地管理や学術調査を通した草原環境の再生、木曽馬を活用したコミュニティビジネスといった具体的な事業化を、地域で検討していきたいと思っています。

adobe readerダウンロード

adobe readerダウンロード