地球環境基金便り No.53 (2022年9月発行)

環境教育とは、身のまわりの自然環境や環境問題について自分たちの問題として主体的に捉え関心を持ち、理解を深め、地球を大切にする意識や行動の実践につなげること。教科書の中だけでなく、自然や家の中にも、学びや気付きはあふれています。

環境教育は、子どものためだけのものではありません。すべての世代が、環境問題について学び考えなければいけない時代です。「地球温暖化」が世界共通の課題となり、約40年が過ぎました。現在では2030年を目標とした「SDGs」や「カーボンニュートラル」など、地球規模で持続可能な社会を目指す取り組みが進んでいます。

そんな中、日本では今、若い世代、メディア、企業の3つが環境教育の牽引役となっています。

小・中学校においては、2020年に文部科学省の学習指導要領が大きく変わり、アクティブ・ラーニングの視点が取り入れられるなど、環境教育の教材が充実しました。ただし、環境教育は必修科目ではないため、何をどう学ぶかはそれぞれの先生の判断に委ねられています。気候変動の授業が必修である世界の先進国や地域に比べると物足りないですが、子どもの頃から学校で環境について学んできた若い世代は、頼もしい存在です。

一方、テレビ番組や新聞、雑誌などのメディアで環境問題が取り上げられることが多くなり、幅広い世代で環境意識が底上げされています。これには、あらゆる企業がSDGsやカーボンニュートラルに積極的に取り組み始めているという背景があります。長らく企業の環境活動というと、植林や動物保護活動をサポートすることなどが多かったのですが、今はそれぞれの本業と関わりのある分野でどう取り組むかが問われ、その活動が企業価値を左右する時代になっています。

子どもも大人も家族みんなが環境問題に触れる機会が増えた今。これからは知るための環境教育から、アクションするための環境教育が大切です。

2年前にレジ袋が有料化され、私たちの行動は変わりました。今年の4月からは「プラスチック資源循環促進法」が施行され、3R(リデュース、リユース、リサイクル)+リニューアブル(再生可能資源の活用)などが目標に掲げられています。家庭内に持ち込まれるプラスチックの多くは、ペットボトルや食品の包装です。リサイクルも重要ですが、そもそも使わない・選ばないという、生活者の意識変革が欠かせません。例えば、過剰包装は避け、裸売りの野菜を買うといった選択です。提供する側にもプラスチック以外の選択肢を増やす努力が求められています。

また、環境無関心層の意識を0→1にすることが重要です。例えば、家庭菜園をやっている家庭や健康志向の高い家庭には、プラスチックの流入が少ないという調査結果があります。こうした趣味や嗜好からアプローチし意識変革を促す発想も必要でしょう。消費と暮らしの行動研究が環境意識層を広げる糸口になりそうです。

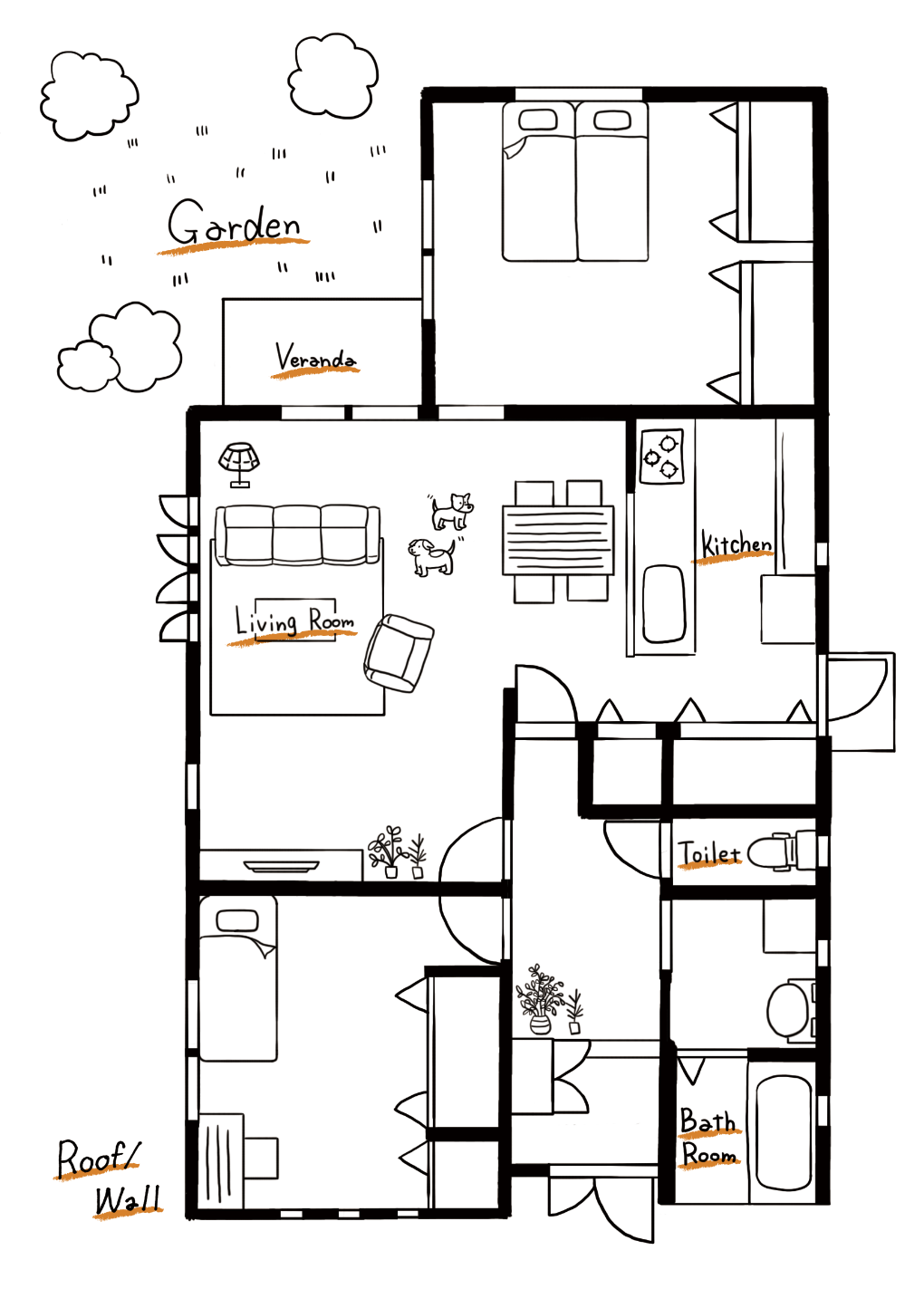

家庭でできる環境アクションを紹介します。

普段何げなくやっていることが、じつは環境への配慮につながっていることもあります。

ぜひ日頃の行動と照らし合わせて、環境にやさしい行動を心がけましょう。

京都大学大学院 地球環境学堂 准教授

浅利美鈴さん

京都大学大学院工学研究科卒。博士(工学)。京都大学環境化学センター助教を経て、現職。「3R・低炭素社会検定」「京都里山SDGsラボことす」主宰。研究テーマは「ごみ」。京都大学のエコキャンパス化をはじめ環境教育に注力。

adobe readerダウンロード

adobe readerダウンロード