地球環境基金便り No.55 (2023年9月発行)

2005年に9つの町が合併して誕生した登米(とめ)市は、森林が約41%、農地が34%を占める緑豊かな地域です。また、日本屈指の水鳥の生息地で、ラムサール条約に登録されている伊豆沼、内沼をはじめ水辺環境にも恵まれています。

これらの豊かな自然環境を持続し次世代へ継承するために、とめタウンネットでは、合併前の旧町単位や、自然環境視点で分けた「水・里・森」の3エリアで、それぞれに地域資源の棚卸しをおこない、相互補完の関係を築いて持続可能な地域づくりを実践する「とめ地域循環共生圏まちづくりプロジェクト」を展開。現在はプラットフォーム構築の準備段階で、2022年から2年間、地球環境基金の特別助成を受け、体制づくりを進行中です。

私たちはもともと、立場を越えて地域の価値を上げる「エリアマネジメント」の考え方を地方都市にも展開し、住民主体の町づくり、住民自治を実現したいと考え、2014年から、人と人、場と場をつなげるさまざまな活動をしてきました。

東日本大震災以降、東北では「復興」が町づくりのキーワードでしたが、近年は「環境」が重要なキーワードのひとつになっています。地域の自然環境などに目を向け、自分たちで町づくりを考えていこうとする私たちの取り組みは、「地域循環共生圏」の考え方と重なり、この言葉の普及啓発や賛同者をさらに広げているところです。

初年度には、9つの町の「地域資源マップ」を作成。観光地や神社仏閣のほか、ホタルの生息地などの地元で親しまれる自然スポット、コミュニティ・団体の拠点など幅広くマッピングしました。

ぺんぺん草や麦も素敵な花材として並んだスワッグづくりの会。講師の菅原志恵(ゆきえ)さんは、緑豊かな「森エリア」東和町出身。草木染めの活動で地域を盛り上げ、他地域とも交流するキーパーソンのひとりです。

環境や住民自治に関心がない人たち、知らない人たちのために、まずは町づくりの主体・当事者が自分たちであることを感じてもらおうと勉強会を開き、SNSや紙媒体を使って「学ぶ・広げる」を進めています。

活動のカギは「おもしろそう!」「なんか楽しい!」と感じるコミュニティづくりです。環境について語り合いましょう、というとなかなか人は参加しにくい。そこで、みんなで編み物をする「ニッティングビー」や、主婦や子育て中のお母さんたちが集まる「お花とお昼とお話の会」、ゲストを招いて環境をおもしろく楽しく熱く学ぶ「水曜どうしよう?おかえりの里・水曜会」という、大人の部活動のような集まりを定期的に開いています。

「お花とお昼とお話の会」では、花材に登米の草木などを使うことで、地域の自然に触れてもらいます。7月の会では、市内山間地域に暮らす講師が畑で育てた稲穂や麦、スモークツリーなど「森エリア」の草木と、「水エリア」でおなじみの蓮などを組み合わせるスワッグづくりを楽しみました。その後、「里エリア」で収穫された雑穀を使った地元食材のヘルシーランチを味わい、最後は、女性の市議会議員も加わって、ざっくばらんなおしゃべりタイム。その日は、参加者の息子さんがシェフをしているフレンチレストランの話から、シェフが地元の果物でつくったドライフルーツを1年かけて集め年に一度発売するシュトーレンが話題に。じつはこれこそ地域の魅力で、地域循環共生圏でいう地域資源だよね!と盛り上がりました。

こんなふうにおしゃべりの中から、価値あることが発掘されることも少なくありません。

勉強会「水曜どうしよう?」では、ユーモラスなネーミングとは裏腹に、毎回、町づくりについて熱いトークが繰り広げられています。

地域が自立するためにはお金の循環、ビジネスを育てることが重要です。活動2年目は、9つの町それぞれのコミュニティビジネスプランの考案、起業支援にも注力していて、地域の植物を使った草木染めでつくるアクセサリー販売、地元高校生たちの自主活動「とめ地域経済研究所」などが動き出しています。

活動が活発な地域には、必ず地元を愛する熱い人がいます。そういう人の存在と出会いが地域の活性化には欠かせません。あの町なら誰々さん、というようなキーパーソンたちとつながり、市民ネットワークをさらに構築し、行政も巻き込みながら「とめ地域循環共生圏まちづくりプロジェクト」のプラットフォーム構築を成功させたいと思っています。

子育て中のお母さんから市議会議員までがひとつのテーブルを囲み、気軽に地域づくりの話題で団欒。

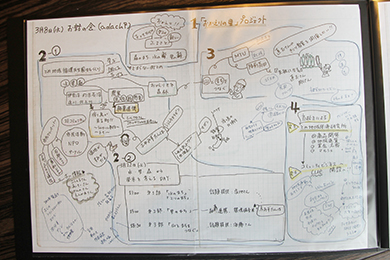

勉強会の内容は手描きのイラストメモでアーカイブ化。

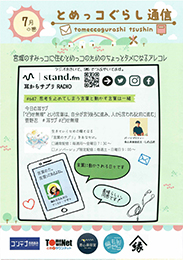

活動内容をまとめた『とめっコぐらし通信』も定期発行中。

adobe

readerダウンロード

adobe

readerダウンロード