知識編ぜん息を知る

検査と診断

ぜん息が疑われる場合、まずは症状や生活環境などについての問診が行われます。あわせて、さまざまな検査によってぜん息を診断します。

ここがポイント!

- ぜん息を診断するうえで、もっとも重要なのは「問診」です。自分の状態を医師に的確に伝えましょう。

- 問診とあわせてアレルギー体質があるか、気道がせまくなっていないか、気道の炎症の状態などを、さまざまな検査で調べます。

問診

ぜん息を診断するうえで、もっとも重要な手がかりとなるのが問診です。自分の状況を詳しく医師に伝えることが、診断に役立ちます。あらかじめ、以下のような症状や発作の状態などをメモにまとめ、持参するとよいでしょう。

-

- 症状について

- 症状の種類(せき、たん、胸苦しさ、息切れ、ゼーゼーヒューヒューするぜん鳴の有無、発作など)

- いつから(○週間、○日前から)

- どのくらい(週に○回くらい)

- どんなときに(寝ているとき、運動したときなど)

- どの程度(横になっていられないくらい、しゃべれないくらい)

- 繰り返しの有無(以前にも同じようなことがあったかどうか)

-

- 既往歴

- 子どものころにぜん息があったか

- いまほかの病気があるか

-

- 家族歴

- 両親、兄弟、祖父母にアレルギーがあるか

-

- 生活環境

- 自分もしくは家族が喫煙しているか

- ペットを飼っているか

すでにぜん息と診断されている患者さんが受診する場合には、「ぜん息日記」に症状や様子を記録しておき医師に見てもらうと、診察に役立ちます。

検査

ぜん息の確定診断、重症度の判定、ほかの病気との鑑別のためにさまざまな検査が行われます。

アレルギー体質があるかどうか調べる検査

血液検査

- 好酸球数

- アレルギーがあると数値が上昇します。一般的には4%以上、もしくは300個/㎣以上で高いと判定します。

- 総IgE値

- アレルギーのなりやすさを調べます。一般的には200IU/mL以上で高いと判定します。

- 抗原特異的IgE抗体

- 何がアレルギーの原因(アレルゲン)になっているかを調べます。

- <ぜん息の原因となるアレルゲンの例>

- ダニ、カビ(アルテルナリア、アスペルギルス)、ガ、ゴキブリ、イヌ、ネコ など

- <花粉症を引き起こすアレルゲンの例>

- スギ、ブタクサ、イネ科(カモガヤなど)、ハンノキなどの花粉

自分のアレルゲンがわかったら、それらを回避することがぜん息の悪化予防になります。

気道がせまくなっているかどうか調べる検査

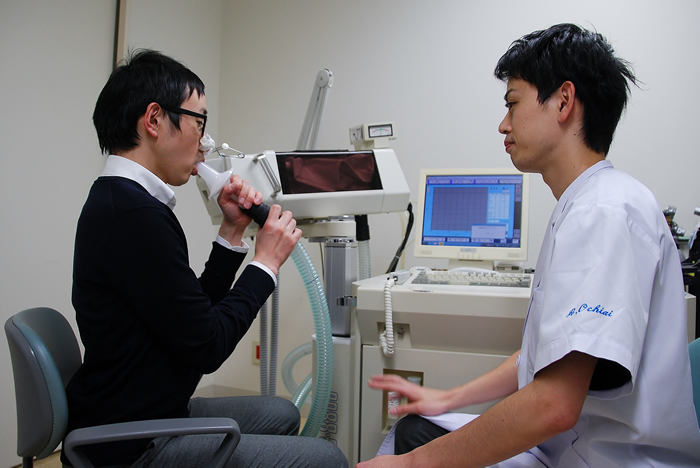

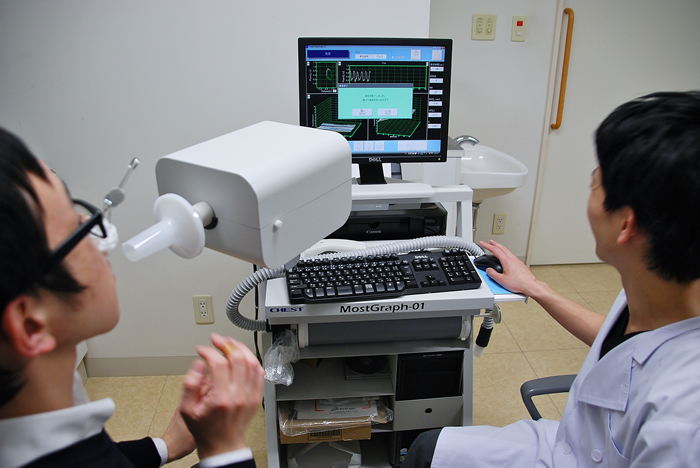

呼吸機能検査

ぜん息患者さんの気道は、健康な人よりもせまく、空気が通りにくい状態です。

呼吸機能検査では、スパイロメータという機器を使って、気道がどのくらいせまくなっているのかを数値やグラフで表すことができます。

-

- 検査で使用するスパイロメータ

-

- マウスピースを口にくわえ、最大限に息を吸った後、

できるだけ速く、勢いよく最後まで息を吐ききります

- 呼吸機能検査で調べる項目

- 努力性肺活量:最大限に息を吸って一気に吐き出したときの空気の量

- 1秒量:最初の1秒間に吐き出した空気の量

- 1秒率:努力性肺活量に対する1秒量の割合

1秒率が70%以下の場合、ぜん息が疑われます。

目で見てわかりやすいのは、「フローボリューム曲線」です。ぜん息の人の場合、左図上図のような「ぜん息様の変化」が見られます。

※自宅でできる呼吸機能の検査もあります。

気道可逆性テスト

気道を広げる「短時間作用性β2刺激薬」を吸入する前後で呼吸機能検査を行い、吸入した後のほうが気道が広がるか(可逆性があるか)を調べます。気道の可逆性はぜん息の特徴なので、ぜん息の診断やほかの病気との鑑別のために行われます。

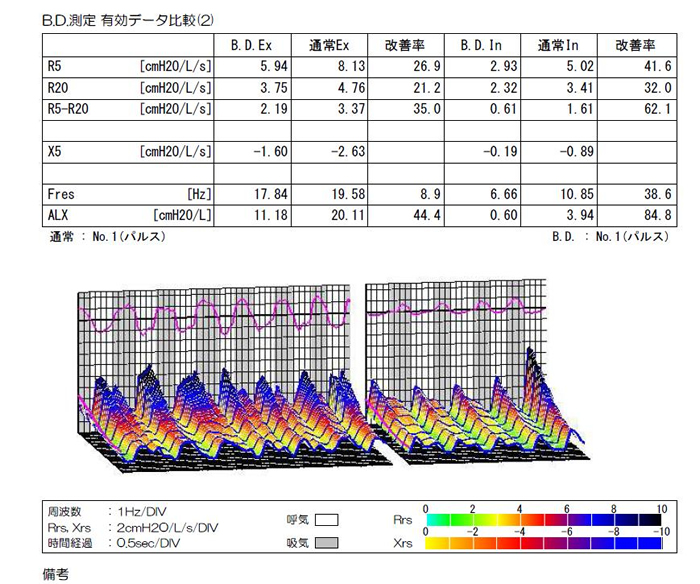

呼吸抵抗測定

気道の抵抗(どのくらいせまくなっているか)を調べます。呼吸機能検査では検出できないような細い気道の抵抗を検出できると期待されています。

-

- 検査はマウスピースをくわえ、 普通に呼吸するだけです

-

- 呼吸抵抗測定の結果

気道の炎症の状態を調べる

喀たん検査

たんの中に好酸球や気管支の上皮細胞が増加しているかを調べます。炎症が起こっていると好酸球が増加したり、気管支の細胞がはがれてたんの中に見られるようになります。

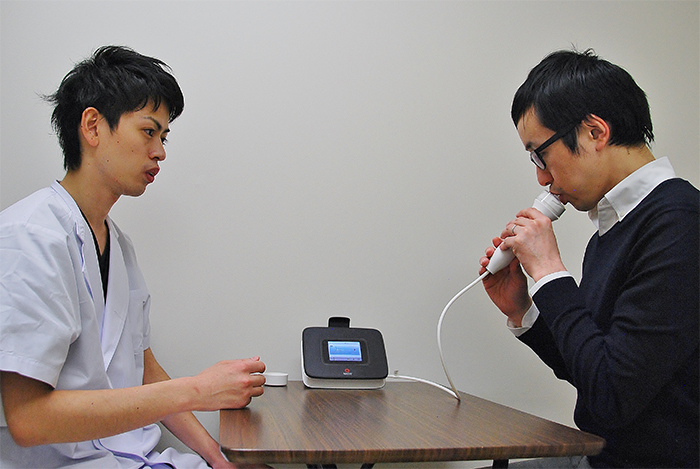

呼気NO検査

NO(一酸化窒素)は好酸球による炎症があると体の中で多くつくられます。そのため吐く息に含まれるNOの量を測ることで、気道に起きている炎症の状態が数値でわかります。この数値が高いと、気道に好酸球性の炎症が生じていることを示します。ぜん息、とくに不安定なぜん息や治療不足のぜん息で上昇しますが、アトピー性皮膚炎や鼻アレルギー、好酸球性副鼻腔炎などでも軽度に上昇します。ただし発作時(肺機能低下時)はむしろ低値を示すため、その解釈に関しては医師の意見をよく聞いてください。

一般的な目安として、36ppbを超えるとぜん息が疑われます。

-

- 検査で使用する測定機器

-

- 息を吐いた後、マウスピースをくわえ、できるだけ

息を吸い込みます。その後、モニターを見ながら、

一定の速度で息を吐き出します

気道が刺激に過敏になっているかどうかを調べる

気道過敏性テスト

気道を刺激する薬剤を吸ったときに、気道が反応してせまくなるかを調べます。気道が過敏で、少量の薬剤でも気道がせまくなる場合、ぜん息の可能性が高いことになります。また、ぜん息の重症度の把握や、治療が十分かどうか、本当にぜん息がよくなっているのかを確認するために行われます。

そのほか

胸部X線撮影

肺をレントゲン撮影し、ぜん息以外の肺の病気がないか確認します。

高解像度肺CT

中高齢の方はとくにぜん息以外の肺合併症、たとえばCOPDや気管支拡張症、肺炎、気管支炎などがある場合が少なくありません。CTはレントゲンでは確認しづらい肺病変を正確に同定するために必要な検査です。

精密肺機能

とくに肺拡散能検査は、COPDとの鑑別に有用です。

心電図検査

ほかの病気との鑑別のために行われることがあります。

関連リンク

- 日常生活におけるぜん息悪化の要因

- 室内環境を見直しましょう

- 日常生活の改善

- ぜん息との合併に気をつけたい病気

- ぜん息と似ている病気

- コントロール状態を調べよう

- ピークフロー測定とぜん息日記

- 医療機関で客観的な評価を

- 検査と診断

- ぜん息とは

- 日常生活におけるぜん息悪化の要因

-

- 自分のぜん息の状態を把握する

- コントロール状態を調べよう

- ピークフロー測定とぜん息日記

- 医療機関で客観的な評価を