地球環境基金便り No.49 (2020年9月発行)

高温多湿の気候下では、適切に食品保存料を使わないと、食品の腐敗や細菌の増殖が活発になり、特に夏場は食中毒のリスクが高まります。微生物は条件が揃えば急激に増殖するので、短時間に数千万に増えることもあります。もし毒性の強い腸管出血性大腸菌O157ならもっと少ない数千の数で被害が出る可能性もあります。近年は猛暑になることも多く「以前は大丈夫だった」と考えるのは危険といえます。

新型コロナウイルス感染拡大に伴い別の危険も増えています。外出自粛の影響で増えた飲食店からのテイクアウト食品にも注意が必要です。個人の飲食店では食品保存料を使っていないことがほとんどで、店内の食品の管理はできても、お客さんが購入した後の管理までは困難です。このような状況からも、今後さらに食品保存料の必要性は高まると思われます。

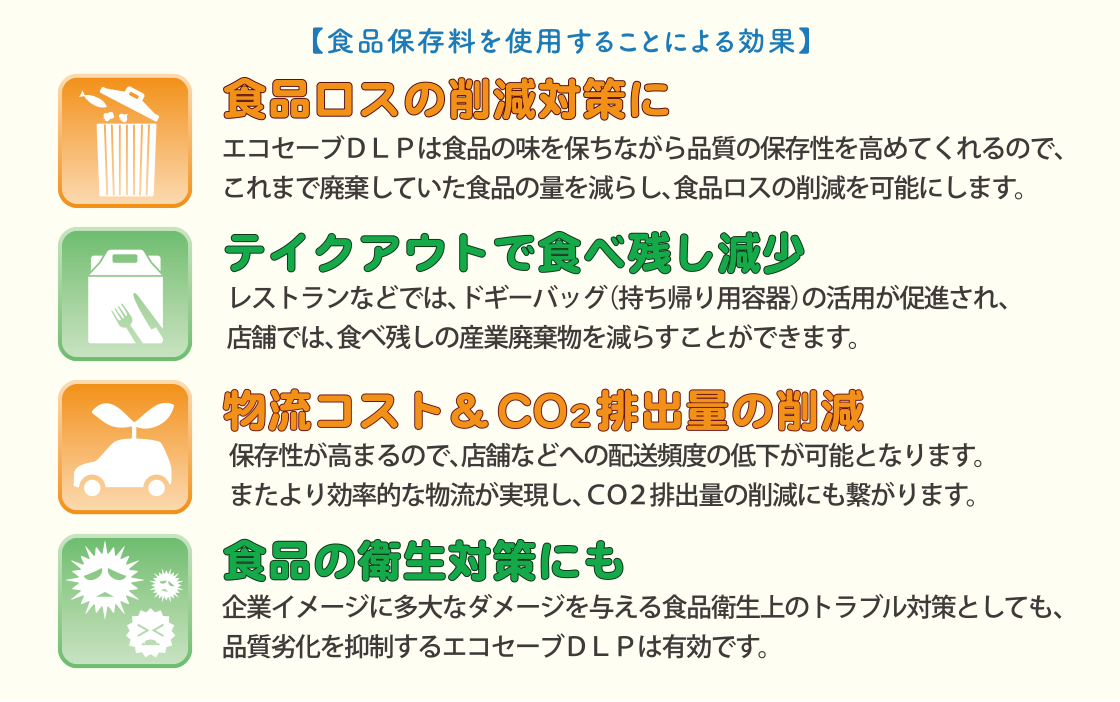

日本では、年間に約612万トン(農林水産省)の食品がまだ食べられる状態で廃棄されています。昨年には食品ロス削減推進法も施行されるなど、食品ロスの削減は喫緊の課題です。食品保存料は、食品ロス問題解決に向けた打開策の一つとして注目されています。お弁当やお惣菜、麺類、菓子類などさまざまな食品に利用されるようになり、「せっかくつくったものを安心して食べてもらいたい」という製造現場の声から採用されるケースも増えています。

奥野製薬工業株式会社東京食品営業部長の新田雅樹さんは「消費者の多くは、はっきりした理由もなく食品保存料は入っていないほうがよいという思いから、使用に否定的になっています。科学的に安全と認められたものが使われていて、徹底した検査も行われていることを知っていただき、何よりも安心して食べていただくことを目的に使用していることを理解してほしいと願っています。正しく知って正しく使ってもらえれば安全なものなのです」と話します。

「食品保存料を通してこれからも食の安全を守り、豊かな食生活のお手伝いを続けていきたいと思っています」

adobe readerダウンロード

adobe readerダウンロード