地球環境基金便り No.51 (2021年9月発行)

特集生物多様性は、今

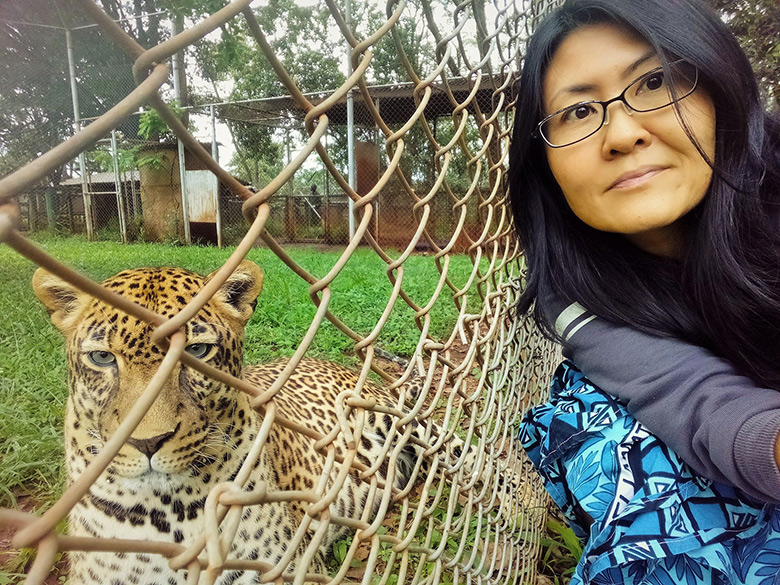

研究員 山根裕美さん

ケニア共和国ナロック県ゴイラレ地域は、世界的に有名なマサイマラ国立保護区に隣接。多くの野生動物が生息する生物多様性に富んだ地域であると同時に、はるか昔からマサイの人々が牧畜を生業として暮らしてきた地域でもあります。ところが近年、この地域で人と野生動物の軋轢が深刻化しています。ゴイラレの街が大きくなり人口が増加するとともに、野生動物の生息域が減少。家畜と野生動物の生息域が重なり、家畜が野生動物に襲われたり、逆に家畜に野生動物の貴重な水場が奪われたりなどの問題が起きています。私たちはこうした問題を緩和し、人・家畜と野生動物との持続的な共存を目指してケニアで活動しています。

野生のシロサイとナイロビのビル群。水場や草場の近くまで開発が進み、野生動物の生息域が脅かされている

当団体がまず取り組んだのは、地域のマサイの人々の居住域と野生動物の生息域を区分(ゾーニング)することです。GPSを使って野生動物にとって重要な水場や草場などの位置を把握。水場に集まる野生動物と家畜の数をカウントし、マサイの人々とともに資源マップを作製して配布しました。これにより、家畜の放牧では野生動物が使用する頻度が高い水場を避ける傾向が生まれ、ある水場では家畜の使用頻度が約20%減少。特に夜間の利用はほぼなくなりました。しかし水場の数は限られているうえに、野生動物が利用する水場は家畜にとっても都合がよい場所にあるため、水場のゾーニングには限界もあります。そこで現在は、家畜の移動ルートのゾーニングも始めています。家畜を自由に放牧すると、野生動物が家畜を避けて地域からいなくなってしまうため、家畜の移動ルートを制限することで野生動物の生息域を残す試みです。

同時にマサイの人々への野生動物保全の啓発活動にも力を入れています。野生動物管理を担う政府機関、ケニア野生生物公社の元レンジャーに講師になってもらい、野生動物保全のワークショップを複数回開催。少しずつ野生動物との共生への意識が前向きに変化してきたように感じています。

当団体は、団体設立前の2006年からケニアに長期滞在し、地域住民と共に生活してきました。今や外から来たお客さんではなく「当事者」として地域の野生動物保全活動に取り組んでいます。最初はマサイの人々が本音を話してくれなかったり、私たちのことを信用してくれなかったりすることもありましたが、今は共に活動する仲間として信頼関係を築けるようになりました。

マサイの人々は「生物多様性」や「環境保全」という言葉は知らなくても、生活の中で日々自然と対峙し、野生動物と共存してきた歴史があります。私たちの役割は、彼らが持つ潜在的な知識や知見を活用し、効果的な取り組みにつなげていくことだと思っています。今後も地域のマサイの人々に寄り添い、彼らの生活様式や文化を尊重しながら、持続的に行える保全活動を一緒に考えて活動していきたいです。

「マサイの人々は環境保全への意識が高い」と山根さんは言う

adobe readerダウンロード

adobe readerダウンロード