地球環境基金便り No.50 (2021年3月発行)

特集環境×防災

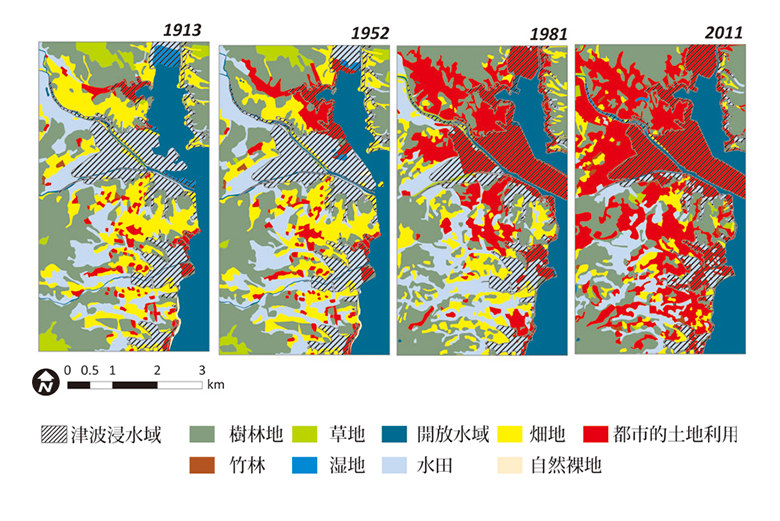

私は東日本大震災の後、気仙沼市で復興支援や研究に取り組んできました。気仙沼市沿岸部は津波だけでなく火災にも見舞われ、死者行方不明者は1000人以上にのぼります。市が位置する三陸沿岸には、度々大きな津波に襲われてきた歴史があります。そのときの言い伝えなども数多く残っているのに、なぜこれだけの被害を出してしまったのか。それは人口増加に伴い都市が拡大し、津波危険地帯を住宅地や店舗用地、工業用地など都市的土地利用に転換してきたからです(下図)。

1913年時点では、津波浸水域の多くが水田だったのに対し、震災直前の2011年にはほとんどが都市的土地利用に転換されていた。この図から、過去の三陸海岸を襲った津波では農地が「緩衝地帯」としての役割を果たしてきたが、都市的土地利用が津波リスクの高い低地に拡大したことで、膨大な被害につながったことがわかる。

戦後の日本は人口が増加し続け、居住地の確保や食糧生産のために、土砂災害や津波などで被害を受けるリスクの高い土地を利用せざるをえませんでした。しかし日本は今、人口減少時代に突入しています。わざわざ災害リスクの高い土地を利用する必要はありません。これまでのようなグレーインフラに頼る防災・減災ではなく、土地ごとのリスクや環境の特徴、地域の特性などを考慮し、中長期的に最適な土地の利用を考えていく必要があります。

グレーインフラを基盤とした防災・減災は大規模な工事ありきで、建設後の維持管理も国や自治体任せでした。それに対して生態系減災では、地域住民自らが地域の防災・減災に関わることができます。実は日本には昔から生態系を減災に活用する技術や知恵がありました。高潮被害や塩害を防ぐためのクロマツの海岸防災林や、洪水の被害を軽減させる機能をもつ霞堤や信玄堤などがその一例です。こうした昔の技術を掘り起こし、その地域の自然環境にあった減災を模索するのも一つの方法です。さらにそこに地域独自の文化などを組み合わせて観光資源とすれば、地域活性化や限界集落の持続可能性にも効果が期待できます。

リスクの高い土地の都市的利用をやめ、使われなくなった土地に自然を再生することは、防災・減災はもちろん生物多様性の回復や気候変動への適応、地域活性化にもつながります。またそうした取り組みに地域住民が参加することで、災害に強いコミュニティの形成も推進されるなど、一挙何得にもなります。自然の再生とうまく組み合わせていくことが、これからの日本の防災・減災を考えるうえでのカギとなるでしょう。

東京大学大学院農学生命科学博士課程修了。博士(農学)。兵庫県立大学准教授、マンチェスター大学客員研究員、ウィーン工科大学客員研究員、ヴェネツィア大学客員教授、慶應義塾大学准教授などを経て、2012年4月より現職。専門は景観生態学、景観計画学、造園学、農村計画学。2021年1月下旬に『生態系減災 Eco-DRR -自然を賢く活かした防災・減災』を慶應義塾大学出版会より出版。

adobe readerダウンロード

adobe readerダウンロード