地球環境基金便り No.49 (2020年9月発行)

特集食と環境

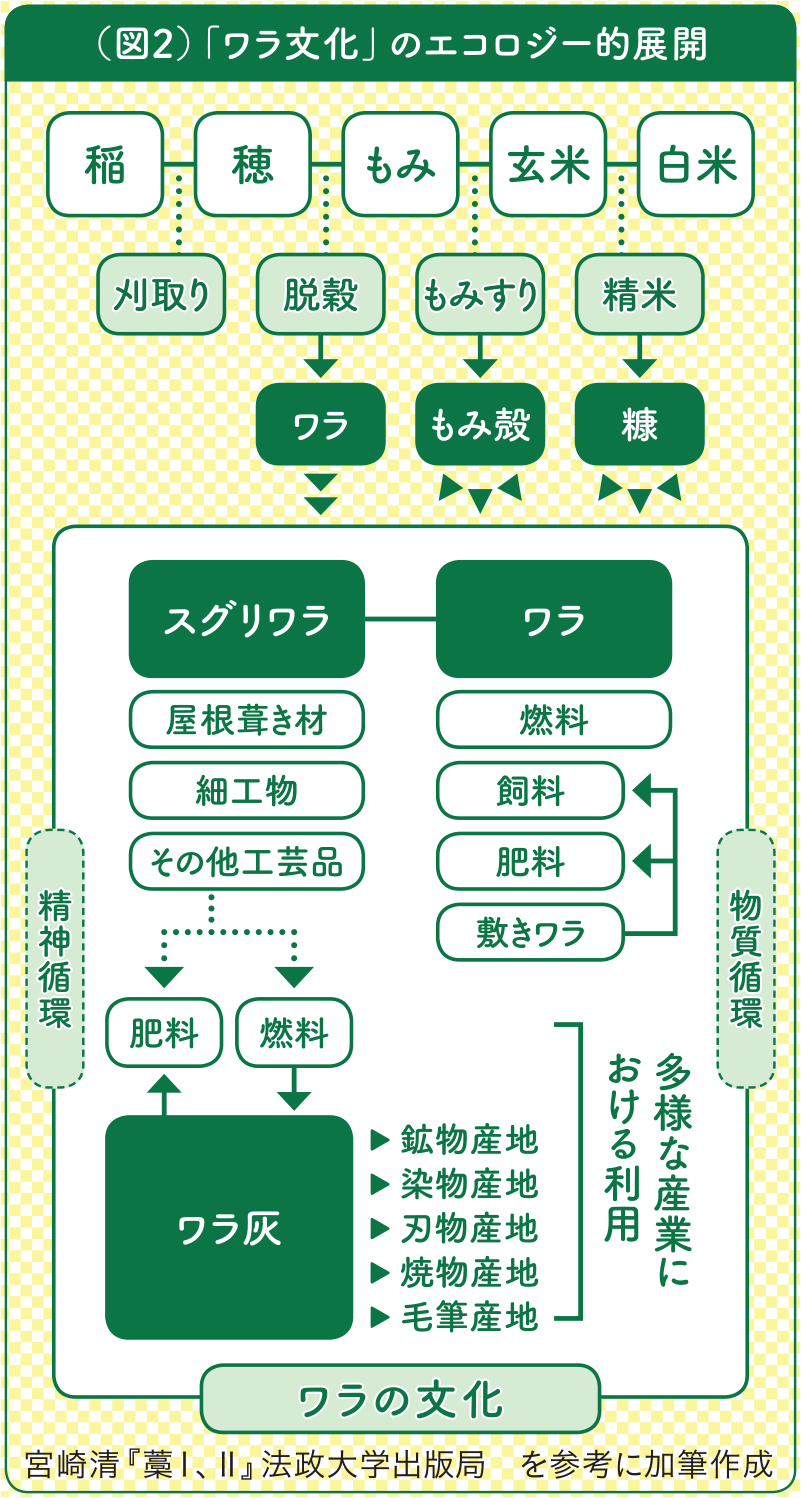

近代農業が環境に負荷をかけているのに対し、伝統的な農業の中には非常に永続的な仕組みがあります。明治以前の日本の伝統的社会には、資源循環がうまく生活に溶け込んでいました。その一例が「ワラの文化」(図2「ワラ文化」のエコロジー的展開)です。

ワラは稲作の副産物として生まれます。米の生産という目的だけで見れば、脱穀して米のなくなったワラは「役目を終えた」存在ですが、日本では古くからワラを多面的に利用してきました。燃料や家畜の飼料、簡易の屋根材料として、また、わらじのような生活必需品の材料として利用するほか、灰になっても肥料や染物、刃物など多様な産業で重宝されました。ワラという副産物を、米の生産以外の形で大切に生かしきっていたのです。

さらに興味深いのは、神社のしめ縄や正月のしめ飾りなど、ワラが精神的な意味合いにも使われていることです。地域によっては、今でもお盆に先祖の迎え火や送り火にワラをたく文化が残っています。生産主義的な考え方では「いかにたくさん米をとるか」という単一の価値観だけで見ますが、伝統的社会では、ワラを「物質的に循環させる」とともに「精神的に循環させる」文化も醸成されていたのです。

「昔に戻ろう」ということではありません。大切なのは、過去の私たちがもっていた、食を通じた自然循環のメカニズムや食がもつ多様な役割を改めて認識し、再評価していくことです。日本の食料自給率は70~80年代を境に下降し続けていますが、60年代までは70%はありました。つまりほんの50年ほど前まで地域自給的な生活ができていたのです。何百年も前の生活に戻すことは無理でも、数十年前を振り返って見直すことで、今のように世界中から食べ物を運ばず、地域で調達する仕組みに再構築することは可能ではないでしょうか。

現代のグローバル化した社会において、生活の全てをローカルで賄うのは不可能で、産業によってはグローバルでしか成り立たないものもあります。しかし命に直結する部分は、もっと身近な場所、ローカルで賄えるようにしたほうが安全、安心です。何をグローバルにして、何をローカルにするのか。水や空気、食べ物という生きるために必須な部分は、つくり方も運び方も、消費の仕方も、ローカルで賄えるように再編成することが望ましいと考えます。最近は地産地消やローカルフードに注目が集まるなど、少しずつ食のローカル化の動きが出てきています。

近年「食料危機」という言葉がよく聞かれます。人口爆発や気候変動などの要因で、近い将来、世界的に食料が不足するという問題です。それに対して、「遺伝子組み換え」や「ゲノム編集」といったテクノロジーで自然を改変し、食料を増産することで対応していこうという動きがあります。食料の量を確保するだけでいいのであれば、それで食料危機問題を解決することは可能でしょう。

ただ、これまで以上に自然を人間の都合のいいように組み替え、自然を搾取して人間だけが豊かに生活していっていいのでしょうか。人間はこれまで、食料生産のために生き物や植物を都合のいいように改良してきました。その結果、生態系の遺伝的多様性が低下するなど歪みが生じてきています。テクノロジーに頼って大量の食料を生産するのではなく、もう一度自然に寄り添い、環境バランスを取り戻すことも考えるべきです。

「生産量が減る有機農業では世界の人口を養えない」という主張もありますが、農薬をなくす有機ではなくても、環境との調和のバランスがとれたアグロエコロジー(生態農業)が重要です。農薬や化学肥料に依存した大量生産方式をやめ、環境への負荷をできるだけ減らしてそこそこの量を生産する。生産量が多少減った分は、食料の配分や食べ方を工夫することで十分に賄えます。そもそも現代の飢餓は食料不足というより世界全体の食料の分配に問題がある部分が少なくありません。「食料が不足する。もっとつくらなくては」ではなく、私たちの食べ方、暮らし方を環境との調和を図るように組み立て直せば、そんなにたくさん食料を生産する必要はなくなるはずです。

adobe readerダウンロード

adobe readerダウンロード