地球環境基金便り No.52 (2022年3月発行)

特集再生可能エネルギーの現在と未来

~脱炭素社会の実現に向けて~

日本政府は、2020年10月に「2050年カーボンニュートラル宣言」をしました。今、日本は年間12億トンを超える温室効果ガスを排出しており、2050年までにこれを実質ゼロにする必要があります。その実現のカギとなるのが、再生可能エネルギーの主力電源化です。一般家庭においても太陽光発電パネルの設置が珍しくなくなった今、日本の再生可能エネルギーはどこまで普及しているのか。今後、もっと増やしていくためにはどうすればいいのか。自然エネルギー財団常務理事の大野輝之さんにお話を聞きました。

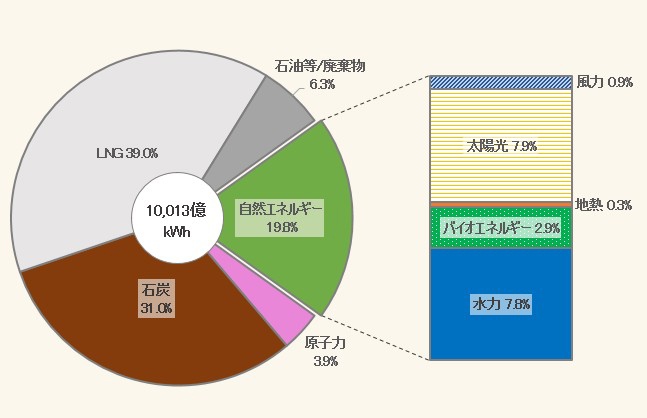

日本の電源構成における自然エネルギー(再生可能エネルギーと同義)比率は、長い間10%程度で変化がなく、そのほとんどが大型ダムの水力発電でした。状況が変わったきっかけは2011年の東日本大震災で、国が自然エネルギーの導入拡大に動き始め、翌年には固定価格買取制度がスタート。そこから自然エネルギー比率が増加に転じ、直近のデータでは約20%になりました(図1)。10年で10ポイント増加したことは評価できますが、まだまだ足りません。欧州では既に自然エネルギー比率が40〜50%に達している国も珍しくなく、国際的には日本は非常に遅れています。

(図1) 日本の発電量内訳 2020年度(速報値)

出典:自然エネルギー財団ホームページ

(経済産業省資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」より作成)

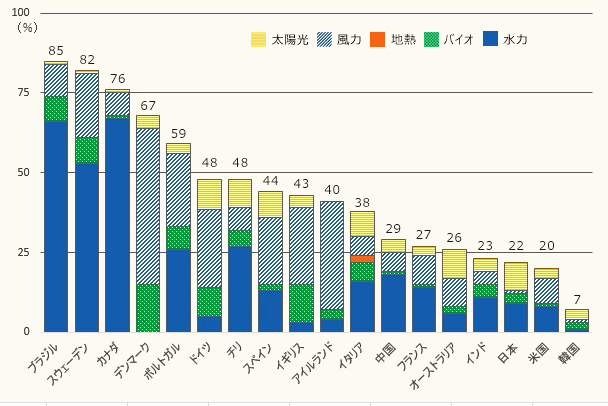

昨年開催されたCOP26では、気候危機回避のために産業革命前と比べて気温の上昇を1.5度以内に抑えることが世界共通の目標となりました。日本も2030年に温室効果ガス排出量46%削減、2050年カーボンニュートラル達成を表明しています。その実現のために政府は2030年に自然エネルギー比率を36〜38%にすると目標を定めましたが、そもそもこの目標自体が不十分だと私は思います。例えばドイツは既に48%ですが(図2)、2030年に65%にすると表明。さらに昨年発足した新政権ではその目標を80%に引き上げるといっています。日本の目標は国際的には決して高くなく、もっと大幅な増加を目指す必要があります。

(図2) 電力消費量に占める自然エネルギーの割合 2020年

出典:自然エネルギー財団ホームページ

(IEA、Monthly Electricity Statistics-Data up to December2020[2021年3月])

adobe

readerダウンロード

adobe

readerダウンロード